Васнецов Аполлинарий МихайловичКартины и биография. Васнецов аполлинарий картины

Васнецов Аполлинарий Михайлович Картины биография Vasnezov Apollinariy

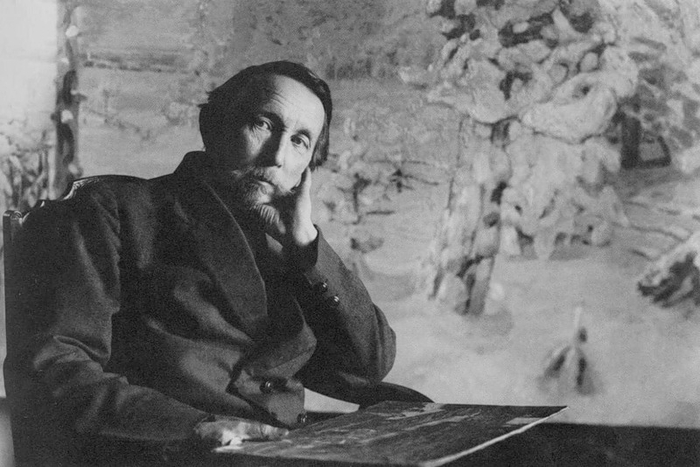

Васнецов Аполлинарий Михайлович — русский исторический живописец, мастер пейзажа. Родился 7 августа 1856 года в деревне Рябово, неподалеку от Вятки в семье священника. Получил воспитание в Вятском духовном училище. Осенью 1872 года он по настоянию своего старшего брата Виктора Михайловича Васнецова приехал в Санкт-Петербург поступать в Академию художеств. Но вскоре вынужден был возвратиться в Вятку и устроиться там на должность городского учителя.

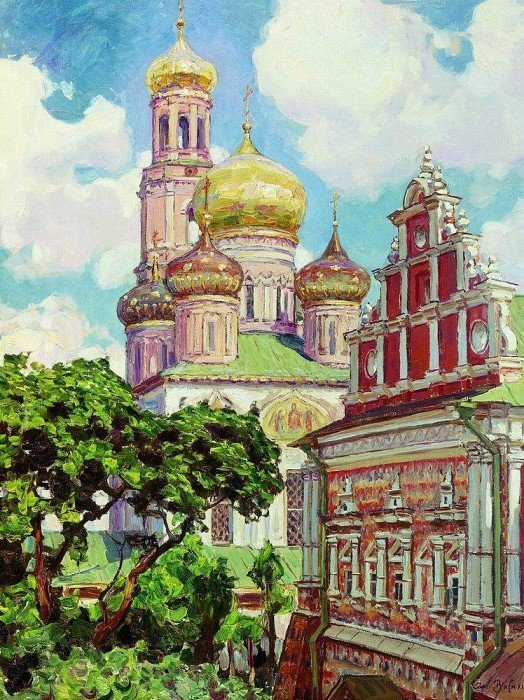

Двор удельного князя. XIII-XIV век.,1908 год, ГосударственныйИсторический музей, Москва

Двор удельного князя. XIII-XIV век.,1908 год, ГосударственныйИсторический музей, Москва  Новгородский торг, 1909 год, Мемориальный музей-квартира Аполлинария Васнецова, Москва

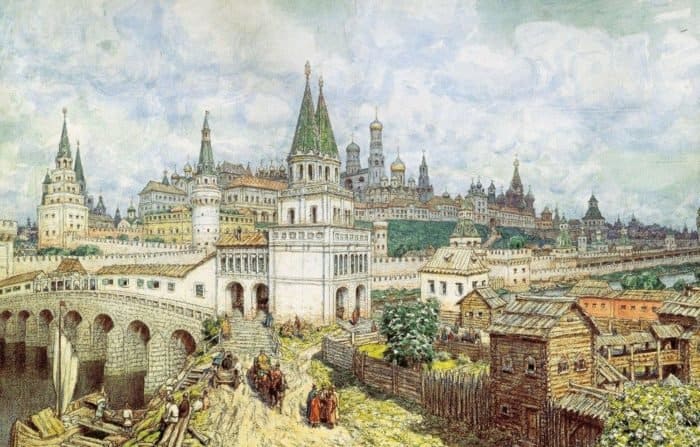

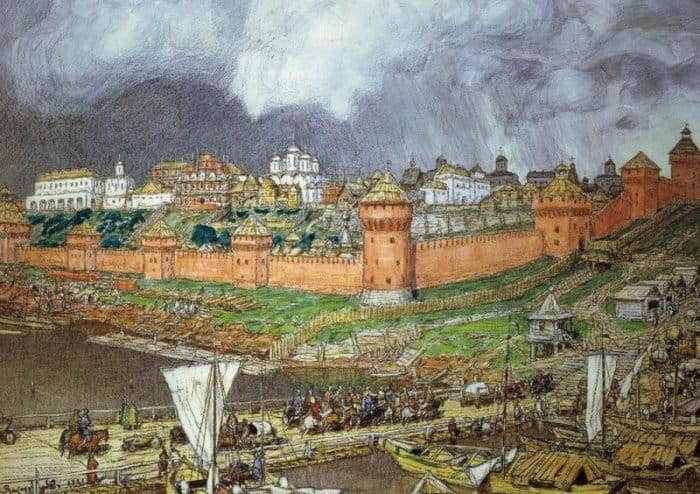

Новгородский торг, 1909 год, Мемориальный музей-квартира Аполлинария Васнецова, Москва  Московский Кремль при Дмитрии Донском, 1922, Музей истории и реконструкции города Москвы

Московский Кремль при Дмитрии Донском, 1922, Музей истории и реконструкции города Москвы В 1878 году он вместе с молодой женой Александрой Владимировной Рязанцевой переехал в Москву к брату Виктору Васнецову, и с этого времени Аполлинарий Михайлович окончательно посвятил себя живописи и графике. В 1880-1890 годах Васнецов жил в Петербурге, зарабатывая на жизнь рисунками, которые публиковались в журналах "Живописное обозрение", "Всемирная иллюстрация" и других. Много работал в Киеве и снова в Москве. Совершил несколько поездок по северу и югу России, изучал новые приемы в технике живописи в Париже, также путешествовал по Италии и Германии.

Аполлинарий Михайлович был членом Товарищества передвижников и одним из основателей Союза русских художников. В 1901-1918 годах преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, руководя там классом пейзажной живописи после смерти Исаака Левитана.

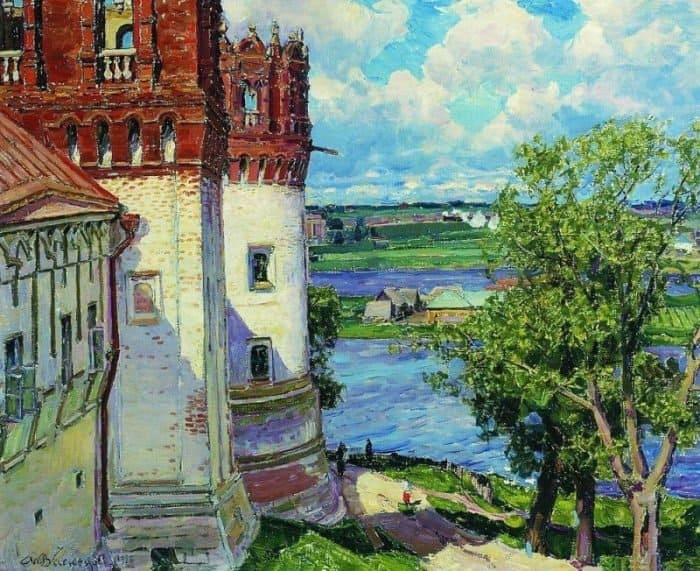

Скит, 1901, Национальный музейРеспублики Беларусь, Минск

Скит, 1901, Национальный музейРеспублики Беларусь, Минск  Северный край. Сибирская река.,1899, Русский музей, Санкт-Петербург

Северный край. Сибирская река.,1899, Русский музей, Санкт-Петербург  Кама, 1895,Третьяковская галерея

Кама, 1895,Третьяковская галерея  Озеро, 1902,Третьяковская галерея

Озеро, 1902,Третьяковская галерея  Сумерки, 1889, Национальныймузей русского искусства, Киев

Сумерки, 1889, Национальныймузей русского искусства, Киев  Родина, 1866,Третьяковская галерея

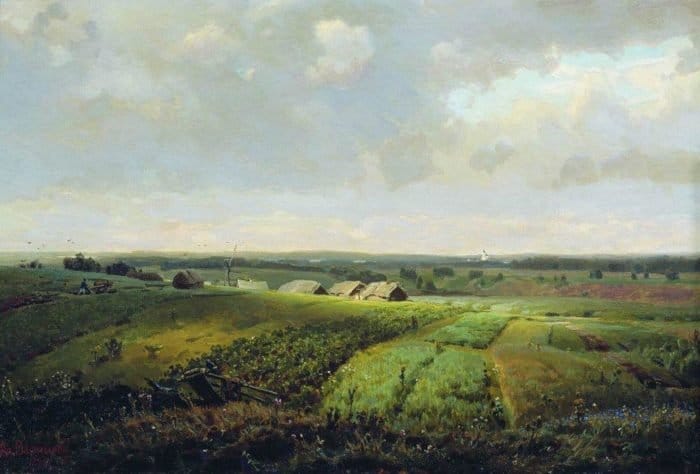

Родина, 1866,Третьяковская галерея К числу наиболее удачных картин Аполлинария Васнецова, замечательных тонкой и сильной передачей общего впечатления природы, принадлежат: "Серенький день", "Родина", "Тайга на Урале", "Кама" (все четыре в Третьяковской галерее в Москве), "На Севере" и "Старая Москва" (обе в Русском музее императора Александра III в Санкт-Петербурге).

На рассвете у Воскресенского моста. Конец XVII века, 1900-е,Третьяковская галерея

На рассвете у Воскресенского моста. Конец XVII века, 1900-е,Третьяковская галерея  Всехсвятский каменный мост.Москва конца XVII века, 1901 год,Ярославский художественный музей

Всехсвятский каменный мост.Москва конца XVII века, 1901 год,Ярославский художественный музей  Книжные лавочки на Спасском мосту в XVII веке, 1922, Музей истории и реконструкции города Москвы

Книжные лавочки на Спасском мосту в XVII веке, 1922, Музей истории и реконструкции города Москвы  Площадь Ивана Великого в Кремлев XVII веке, 1903, ГосударственныйИсторический музей, Москва

Площадь Ивана Великого в Кремлев XVII веке, 1903, ГосударственныйИсторический музей, Москва  Гонцы. Ранним утром в Кремле.Начало XVII века, 1913 год,Третьяковская галерея

Гонцы. Ранним утром в Кремле.Начало XVII века, 1913 год,Третьяковская галерея  Старая Москва. Разъезд после кулачного боя, 1900-е годы, Самарский художественный музей

Старая Москва. Разъезд после кулачного боя, 1900-е годы, Самарский художественный музей  Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века, 1922

Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века, 1922 smallbay.ru

Творчество Аполлинария Михайловича Васнецова (1856—1933)

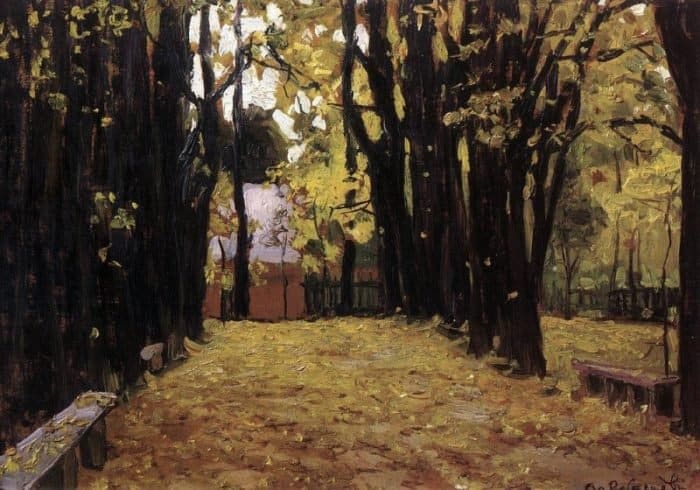

Творческое наследие А. М. Васнецова, на первый взгляд, как бы распадается на две части (примерно равные и по художественному уровню и по количеству работ), каждая из которых могла бы принадлежать какому-то одному художнику. Первая — незаурядному пейзажисту, тяготевшему к изображению широких пространств, суровых и величественных ландшафтов. И вторая — увлеченному древнерусской архитектурой, средневековым укладом жизни, с археологической дотошностью воссоздавшему облик древней Москвы. Однако подобное противостояние двух сторон, двух периодов творчества Васнецова возникает только на первый взгляд. Без глубокого историзма художественного мышления вряд ли могли появиться его эпические пейзажи, раскрывающие в вечной и могучей природе неразрывную связь времен, эмоциональное единство прошлого и настоящего. С другой стороны, без опыта художника-пейзажиста Васнецов, вероятно, не сумел бы придать своим архитектурно-историческим видам убедительную конкретность, дословную реальность. Выбор жизненного пути был для А. М. Васнецова мучительным. С детства тянувшийся к живописи и много рисовавший, он, оказавшись в начале 1870-х годов в Петербурге, вдруг начинает испытывать сомнения в своем таланте. Оставляет мечту о поступлении в Академию художеств, где уже учится его старший брат Виктор, пробует найти свое призвание то в науке (изучает геологию), то в литературе (пишет повесть). Наконец, увлекшись идеями народников, больше года учительствует в деревне близ родной Вятки. И только в 1878 году, поселившись в Москве, подле своего брата, в ту пору уже известного художника, Аполлинарий Васнецов всерьез обращается к живописи. Здесь, в Москве — в Нескучном саду и на Воробьевых горах, а затем в подмосковном селе Абрамцеве Васнецов неутомимо пишет этюды, стремится задержать на холсте изменчивый лик природы, вырабатывает собственный художественный почерк. Огромное значение для его роста как живописца имело пребывание в Абрамцеве, на даче мецената С. И. Мамонтова, где Васнецов сближается с В. Д. Поленовым, И. Е. Репиным, В. А. Серовым, И. И. Левитаном, М. В. Нестеровым и многими другими художниками. В 1883 году он дебютирует на Передвижной выставке картиной «Серый денек» — типичным пейзажем в духе передвижников со скромным мотивом, простой и уравновешенной композицией, приглушенным колоритом и общим минорным настроением. Однако что-то в картине предвосхищало следующие пейзажи Васнецова с их эпическим размахом; заметное в ней, а также в полотне 1886 года «Родина» стремление к охвату большого простора открывающихся до горизонта далей со всей полнотой проявляется в работах конца 1880—1890-х годов. Идя далее по пути поисков эпического начала в пейзажных мотивах, Васнецов создает свою так называемую «Уральскую серию». Его картины, созданные, по словам самого Васнецова, благодаря «воображению, фантазии и способности к обобщению», — «Тайга на Урале. Синяя гора» (1891), «Горное озеро. Урал» (1892), «Сибирь» (1894), «Кама» (1895) и др., — исполнены монументальности образов природы, грандиозности безбрежных пространств, нередко — подлинного героического звучания; они написаны, в сравнении с ранними работами, в более широкой, обобщенной манере, в сумрачной цветовой гамме, лишенной пленэрной свежести абрамцевских этюдов, с декоративными композиционными акцентами. С конца 1890-х годов Васнецов обращается ко второй своей главной теме — изображению Москвы XVII века. Воскрешая облик древней Москвы, быт ее жителей, Васнецов, с его темпераментом исследователя, должен был не столько полагаться на свою фантазию, сколько опираться на серьезное специальное изучение прошлого. И он уделяет много труда и времени изучению древнерусского зодчества, истории Руси XVII века, штудирует записки иностранцев, посещавших Москву в это время, особенно внимательно исследует приложенные к запискам планы города. Его большие исторические виды Москвы, выполненные в 1900-е годы, строго документальны (настолько, насколько позволял уровень тогдашней науки), всегда подчеркнуто конкретны («На рассвете у Воскресенских ворот. Конец XVII века», «Москворецкий мост и Водяные ворота. Середина XVII века», «Улица в Китай-городе. Начало XVII века» и т. д.), как бы реконструированы на основе исторических материалов. Однако часто недоставало реальных доказательств той или иной реконструкции: археологические раскопки в ту пору в Москве почти не велись. Тогда приходила на помощь научная интуиция, и во многих случаях Васнецов оказывался прав (как это подтвердили последующие открытия). Научные достоинства работ Васнецова были по праву оценены учеными-современниками. В 1900 году он становится членом Комиссии по сохранению древних памятников, в 1901 году его избирают членом-корреспондентом, а в 1906 — действительным членом Московского археологического общества. Уже после революции он возглавляет (с 1918 года) Комиссию по изучению старой Москвы, руководит археологическими исследованиями при земляных работах в центре города. Древняя Москва не мыслится Васнецовым без населяющего ее люда. И он изображает ремесленников, купцов и приехавших на ярмарку крестьян, скоморохов и стрельцов, бояр, возвращающихся с охоты, он переносит зрителя на пестрые рыночные площади с грудами товаров и характерными народными сценками, на узкие немощеные московские улочки с глухими частоколами, причудливыми, рубленными из дерева теремами, с повседневным их бытом. Древняя Москва оживает в произведениях Васнецова, золотом горят ее бесчисленные купола, белеют башни Кремля, шумят людские толпы — слышится само эхо истории (эскиз декорации к «Опричнику*). Аполлинарий Михайлович Васнецов, пейзажист и археолог, педагог (17 лет жизни посвятил он работе с молодыми художниками) , общественный деятель, прожил долгую и творчески плодотворную жизнь. Его заслугам по достоинству было воздано при Советской власти. На могиле умершего мастера постановлением правительства воздвигнуто надгробие с высеченными словами: «Художнику, историку, мыслителю». Бережно сохраняется в Москве мемориальная квартира- музей художника. Галерея картин Аполлинария ВаснецоваКомментарии пользователей Facebook и ВКонтакте. Выскажи мнение. Последние материалы в этом разделе:↓↓ Ниже смотрите на тематическое сходство (Похожие материалы) ↓↓ |

www.artcontext.info

картины, биография, творчество, личная жизнь.

Аполлинарий Васнецов — младший брат знаменитого живописца Виктора Васнецова. В тени своего успешного родственника и первого учителя он не затерялся. Художник и ученый, историк и поэт русской природы. Изучая историю и археологию, в своем творчестве выбрал главной темой родные просторы и старую Москву.

«Сибирь», «Кама», «Северный край». Любовь к Русскому Северу Аполлинарий Васнецов сохранил с малых лет. Вырос художник в небольшом домике села Рябово Вятской губернии. Отец — священник, был человеком просвещенным, интересовался естественными науками и астрономией, рисовал, знал и любил природу. Привил любовь к родному краю и своим детям.

«Ночью он обращал мое внимание на небо, и я с детства знал главные созвездия и звезды… Любовь к природе и воспитала во мне любовь к пейзажу, и этим я обязан отцу», — писал в автобиографии художник.

Вид из окна столовой. Рябово. 1919

Но в 13 лет Аполлинарий остался круглым сиротой, и в этот момент главным его наставником стал старший брат. Виктор уже учился в петербургской Академии художеств и, увидев рисунки брата, разглядел будущего живописца. После окончания духовного училища в 1872 году Аполлинарий по настоянию Виктора переезжает в Петербург. Там он знакомится с Репиным, увлекается геологией и едва не поступает в Геологический институт. Но спустя шесть лет, пройдя через увлечение народническими идеями, едет в Москву, где уже все свои силы отдает искусству.

Общение с товарищами брата, членами абрамцевского кружка, Ильей Репиным, Валентином Серовым, Константином Коровиным, Василием Поленовым и творческая атмосфера Абрамцева оказали неоценимое влияние на Аполлинария Васнецова. Он создает декорацию «Слобода Берендеевка» к спектаклю «Снегурочка», выполняет эскизы мебели для абрамцевской мастерской и пишет…

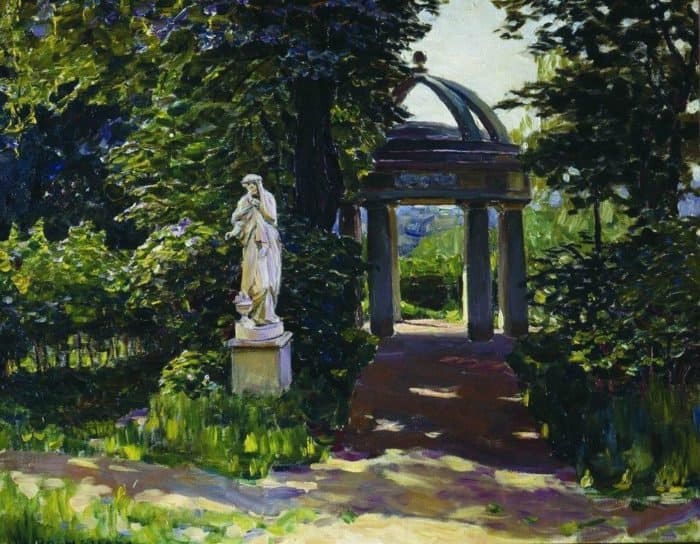

Аллея в Абрамцеве. 1917

Васнецов взахлеб пишет серию этюдов неба и «настроенческие» облака, сохранившиеся в Музее-квартире Васнецова в Москве. Увлечение астрономией тоже нашло воплощение на холсте, как в «Солнечном затмении на Вятке», и в научном журнале Русского астрономического общества.

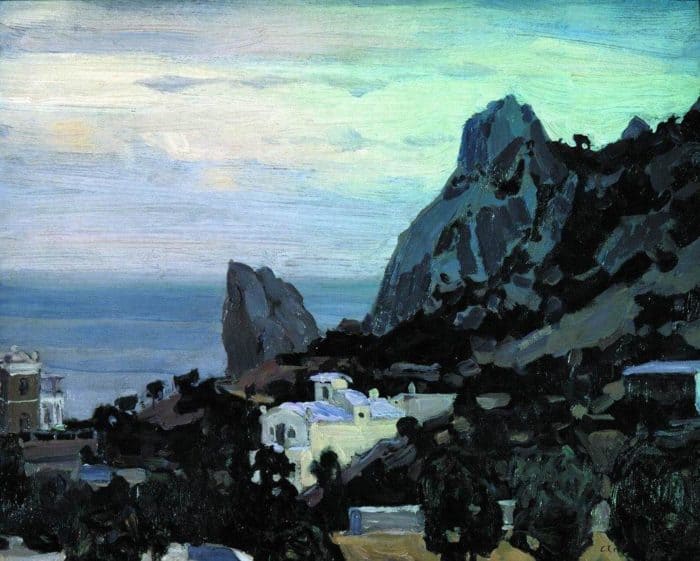

«Художником, который пишет по впечатлению» называл Васнецова Константин Коровин. И отправлялся за этими впечатлениями Аполлинарий Михайлович по всему свету: Крым, Кавказ, Сибирь, Украина, Урал.

«Знакомые картины моего детства ожили передо мной, переродившись в меланхолический суровый пейзаж. Характер Урала и его природа очень мне напомнили вятский край, те же хвойные леса, увалы, только грандиозных размеров, а леса — щетина тайги по хребтам гор»…

Серый день (Серенький денек). 1883

Первым признанием для молодого художника стала покупка его пейзажа «Серый день» Павлом Третьяковым. Дорожка, которая делит пейзаж на две части, два дерева, одинокая фигура, бредущая к роще, и птица, в парящая в небе. Природа без прикрас. Именно таким старался изображать окружающий мир художник, отмечая красным карандашом город за городом — около ста пунктов на карте России. Картина «Днепр перед бурей» стала пропуском в Товарищество передвижников.

Днепр перед бурей. 1888

«Воспитывали меня как художника-пейзажиста и мои путешествия и поездки у себя на родине и за границей», — писал Васнецов.

Впечатления от бескрайних просторов нашли воплощение в полотне «Родина». Поля, перелески, пашня. Художник создает целую серию монументальных пейзажей: «Тайга на Урале. Синяя гора», «Горное озеро. Урал»… Эпический размах — и тут же нежная «Эллегия», получившая большую серебряную медаль на Всемирной выставке в Париже. Художник получает признание и публики, и маститых коллег. «Картины Аполлинария мне очень нравятся. Какой он молодец, какое воображение!» — писал в одном из писем Виктору Васнецову Илья Репин.

От родных просторов — к историческому пейзажу. Увлечение художника историей, архитектурой, археологией позволяло Аполлинарию Васнецову заглядывать на холсте в далекое прошлое. Живописец не занимался реконструкцией облика Москвы, а воскрешал образы древнего города. Художник выполнял иллюстрации к «Песне о купце Калашникове» для юбилейного издания сочинений Лермонтова — планы города изучал по библиотекам и музеям.

«Я был поражен видом Москвы, — вспоминал художник, — конечно, главным образом Кремлем. Жил неподалеку от него на Остоженке, и любимыми прогулками после работы было кружение около Кремля: я любовался его башнями, стенами, соборами. Но едва ли не главной причиной было то, что я люблю науку: собирать материал, классифицировать факты, изучать их».

Улица в Китай-городе. Начало XVII века. 1900

Художник проследил уникальную трансформацию Кремля: от строительства деревянных стен до расцвета московской крепости ХVII века. И показал разную Москву. Мрачную, как на полотне «Московский застенок. Конец ХVI века», удостоенном золотой медали на Международной выставке в Мюнхене. Радостную и сверкающую в снегах — как на акварели «Площадь Ивана Великого в Кремле».

Площадь Ивана Великого в Кремле. XVII век. 1903

Работая над образами столицы, Аполлинарий сблизился с историками и археологами, стал членом Московского археологического общества, а затем и почетным председателем Комиссии по изучению старой Москвы. Изучал древние иконы и руководил реставрацией. Воссоздавал облик города не только на своих полотнах, но и в реальной жизни.

К каждой работе подходил с научной точки зрения — будь то художественная реконструкция Москвы или работа в театре. При создании декораций к «Садко» Васнецов дважды побывал в Новгороде, но и не забывал давать волю фантазии — как в декорациях к опере Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже», где историк уступил место самобытному русскому художнику.

www.culture.ru

ВАСНЕЦОВ Аполлинарий Михайлович – Галерея произведений (106 изображений).

Открыть доступА.М.ВАСНЕЦОВ

(1856 – 1933)

«Каждому значительному художнику дано сказать своё слово, никем лучше не сказанное и неповторимое. В этом смысле художественное наследие Аполлинария Михайловича Васнецова представляет редчайшее явление.

Уникальность его произведений свидетельствует о яркой и исключительной его художественной индивидуальности, которая является как бы кровью от крови и плотью от плоти своей родной среды, — понятной и связанной со всем традиционным укладом и исконным духом великорусского народа.

А.М.Васнецов принадлежит к группе русских художников, искусство которых глубоко национально…».

Эти слова, принадлежащие художнику Константину Юону, как нельзя точно характеризуют положение и место Аполлинария Васнецова в русском искусстве.

Родной брат знаменитого живописца Виктора Васнецова, он сумел обрести свой, совершенно своеобразный творческий путь. Превосходный мастер-пейзажист, А.М.Васнецов особенно прославился как знаток и вдохновенный поэт старой Москвы.

Редко кто, однажды увидев, не запомнит его картины, акварели, рисунки, воссоздающие волнующе сказочный и вместе с тем столь убеждающие реальный образ древней русской столицы.

Аполлинарий Михайлович Васнецов родился 25 июля (6 августа) 1856 в селе Рябово Вятской губернии. Из семьи священника, младший брат художника В.М.Васнецова.

Учился в Вятке в духовной семинарии (1866-1872), занимался рисованием у художника Э.Ф.Андриолли. В 1872-1875 жил в С.-Петербурге и под руководством брата готовился к поступлению в Академию Художеств; пользовался советами П.П.Чистякова.

Отказавшись от поступления в ИАХ, в 1875-1878 учительствовал в селе Быстрица недалеко от Вятки. С 1878 жил в Москве. Здесь он сблизился с членами Абрамцевского кружка, пользовался советами И.Е.Репина и В.Д.Поленова, участвовал в рисовальных вечерах Репина.

Совершил поездки в Финляндию (1881), Украину (1885-1891), в Крым (1886), по Среднему и Южному Уралу (1890, 1891), на Кавказ (1895).

Неоднократно выезжал за границу – был в Италии, Франции, Германии, Австрии, Швейцарии. Участвовал в российских и европейских выставках. В 1900 был награжден серебряной медалью на Всемирной выставке в Париже, в 1913 – золотой медалью на Международной художественной выставке в Мюнхене.

В конце 1890-х – 1900-е Аполлинарий Васнецов работал в качестве художника в театрах Москвы и С.-Петербурга – в русской частной опере С.И.Мамонтова, Большом театре, Оперном театре С.И.Зимина, в Мариинском театре.

С середины 1890-х занимался изучением истории Москвы. С 1900 года участвовал в работе Комиссии по сохранению древних памятников при Московском археологическом обществе, с 1912 года – Комиссии по изучению старой Москвы. Автор ряда трудов по истории и теории искусств, археологии Москвы, астрономии.

В 1900 Аполлинарий Васнецов был удостоен звания академика. В 1903 избран действительным членом ИАХ. Преподавал в МУЖВЗ (1901-1918), в Кустарно-промышленном техникуме (1923-1930). Член ТПХВ (с 1888), СРХ (с 1903), ОХР (с 1930).

В Москве открыт Мемориальный музей-квартира А.М.Васнецова (филиал Государственной Третьяковской галереи).

1. Васнецов Аполлинарий «На реке Вятка» 1878 Холст, масло 45,2х75,2 Башкирский государственный художественный музей, Уфа

1. Васнецов Аполлинарий «На реке Вятка» 1878 Холст, масло 45,2х75,2 Башкирский государственный художественный музей, Уфа 2. Васнецов Аполлинарий «Летний день» 1880-е Холст, масло 38,5х28 Ярославский художественный музей

2. Васнецов Аполлинарий «Летний день» 1880-е Холст, масло 38,5х28 Ярославский художественный музей  3. Васнецов Аполлинарий «Облака. Этюд» 1880-1890-е Холст, масло 11х17,5 Мемориальный музей-квартира А.М.Васнецова, Москва

3. Васнецов Аполлинарий «Облака. Этюд» 1880-1890-е Холст, масло 11х17,5 Мемориальный музей-квартира А.М.Васнецова, Москва 4. Васнецов Аполлинарий «Облака. Этюд» 1880-1890-е Картон, масло 12х16,9 Государственная Третьяковская галерея

4. Васнецов Аполлинарий «Облака. Этюд» 1880-1890-е Картон, масло 12х16,9 Государственная Третьяковская галерея  5. Васнецов Аполлинарий «Берег залива. Терноки. Финляндия» 1881 Холст, масло 25,5х47 Мемориальный музей-квартира А.М.Васнецова, Москва

5. Васнецов Аполлинарий «Берег залива. Терноки. Финляндия» 1881 Холст, масло 25,5х47 Мемориальный музей-квартира А.М.Васнецова, Москва 6. Васнецов Аполлинарий «Серый денек» 1883 Холст, масло 54,5х89,5 Государственная Третьяковская галерея

6. Васнецов Аполлинарий «Серый денек» 1883 Холст, масло 54,5х89,5 Государственная Третьяковская галерея  7. Васнецов Аполлинарий «Лесная тропинка» 1885 Холст, масло 58,1х126,4 Государственная Третьяковская галерея

7. Васнецов Аполлинарий «Лесная тропинка» 1885 Холст, масло 58,1х126,4 Государственная Третьяковская галерея 8. Васнецов Аполлинарий «Рыбаки» 1886-1887 Холст, масло 49х35 Государственная Третьяковская галерея

8. Васнецов Аполлинарий «Рыбаки» 1886-1887 Холст, масло 49х35 Государственная Третьяковская галерея  9. Васнецов Аполлинарий «Родина» 1886 Холст, масло 49х73 Государственная Третьяковская галерея

9. Васнецов Аполлинарий «Родина» 1886 Холст, масло 49х73 Государственная Третьяковская галерея 10. Васнецов Аполлинарий «После дождя» 1887 Холст, масло 78х85 Музей русского искусства, Киев

10. Васнецов Аполлинарий «После дождя» 1887 Холст, масло 78х85 Музей русского искусства, Киев  11. Васнецов Аполлинарий «Сосны. Абрамцево» Холст, масло 47х66 Ростовский музей изобразительных искусств

11. Васнецов Аполлинарий «Сосны. Абрамцево» Холст, масло 47х66 Ростовский музей изобразительных искусств 12. Васнецов Аполлинарий «Хатки. Бровары. Украина» 1887 Холст, масло 30,5х37,3 Мемориальный музей-квартира А.М.Васнецова, Москва

12. Васнецов Аполлинарий «Хатки. Бровары. Украина» 1887 Холст, масло 30,5х37,3 Мемориальный музей-квартира А.М.Васнецова, Москва  13. Васнецов Аполлинарий «Сумерки» 1889 Холст, масло 113х176,5 Киевский музей русского искусства

13. Васнецов Аполлинарий «Сумерки» 1889 Холст, масло 113х176,5 Киевский музей русского искусства 14. Васнецов Аполлинарий «Лес на горе Благодать. Средний Урал» 1890-е Холст, масло 21ъ16,5 Мемориальный музей-квартира А.М.Васнецова, Москва

14. Васнецов Аполлинарий «Лес на горе Благодать. Средний Урал» 1890-е Холст, масло 21ъ16,5 Мемориальный музей-квартира А.М.Васнецова, Москва  15. Васнецов Аполлинарий «Гора Благодать. Урал. Этюд» 1890 Холст, масло 38х31 Государственная Третьяковская галерея

15. Васнецов Аполлинарий «Гора Благодать. Урал. Этюд» 1890 Холст, масло 38х31 Государственная Третьяковская галерея 16. Васнецов Аполлинарий «Уральский пейзаж. Этюд» 1890-1891 Холст, масло 28х37 Государственная Третьяковская галерея

16. Васнецов Аполлинарий «Уральский пейзаж. Этюд» 1890-1891 Холст, масло 28х37 Государственная Третьяковская галерея  17. Васнецов Аполлинарий «Весенняя тишь» 1890 Холст, масло 72,3х58,7 Национальный художественный музей Республики Беларусь, Минск

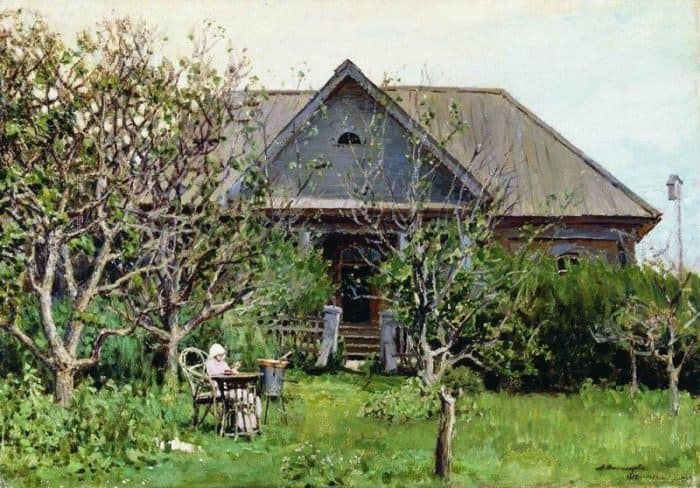

17. Васнецов Аполлинарий «Весенняя тишь» 1890 Холст, масло 72,3х58,7 Национальный художественный музей Республики Беларусь, Минск 18. Васнецов Аполлинарий «За варкой варенья» 1892 Холст, масло 47,1х66,8 Кировский областной художественный музей

18. Васнецов Аполлинарий «За варкой варенья» 1892 Холст, масло 47,1х66,8 Кировский областной художественный музей  19. Васнецов Аполлинарий «Горное озеро. Урал» 1892 Холст, масло 124х179 Национальный художественный музей Республики Беларусь, Минск

19. Васнецов Аполлинарий «Горное озеро. Урал» 1892 Холст, масло 124х179 Национальный художественный музей Республики Беларусь, Минск 20. Васнецов Аполлинарий «Оренбургские степи» 1893 Холст, масло 71х141,5 Кировский областной художественный музей Страницы: 1 2 3 4 5 6

20. Васнецов Аполлинарий «Оренбургские степи» 1893 Холст, масло 71х141,5 Кировский областной художественный музей Страницы: 1 2 3 4 5 6 cultobzor.ru

Аполлинарий Михайлович Васнецов (1856–1933). Мастера исторической живописи

Аполлинарий Михайлович Васнецов

(1856–1933)

В отличие от своего знаменитого брата, Виктора Васнецова, Аполлинарий Васнецов гораздо больше времени и внимания уделял пейзажу. И если старшего брата привлекали человеческие образы (богатыри, полководцы, князья, витязи, боярышни), то младший преуспел в области исторического пейзажа.

Русский художник Аполлинарий Михайлович Васнецов родился в селе Рябово Вятской губернии. Первым его учителем стал брат, В. М. Васнецов, а затем уроки живописи и рисунка художник получил у мастера Эльвиро Андриолли, расписывавшего в Вятке новый собор. Живя вместе со старшим братом в Петербурге, Аполлинарий увлекся идеями народничества и, вернувшись в Вятскую губернию, некоторое время работал учителем в одной из сельских школ.

Выросший в северном селе, Васнецов с детства любил и понимал природу, ставшую главной темой его творчества. Художник писал: «Природа, окружавшая меня в детстве, воспитала во мне пейзажиста. Местность моей родины, с. Рябово, была живописна и разнообразна».

При создании пейзажей молодой художник пользовался советами своего земляка, знаменитого живописца И. И. Шишкина. Позднее он обращался за консультациями к таким известным мастерам, как И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. Д. Поленов.

Ранние произведения Васнецова, отразившие впечатления художника от поездок по стране (в 1880–1890-х годах он побывал на Украине, в Крыму, на Кавказе, путешествовал по Уралу), передают его увлечение монументальными, обобщенными образами природы («Родина», 1886; «Тайга на Урале. Синяя гора», 1891; «Кама», 1895 — все в Третьяковской галерее, Москва).

Поэтическое восприятие природы отразилось в зрелых работах мастера — таких, как пронизанное тонким лиризмом полотно «Лесное озеро» (1902, Третьяковская галерея, Москва). Умение чувствовать и понимать красоту природы сказалось и в произведениях Васнецова с исторической тематикой.

В 1897 году Аполлинарий занимался созданием эскизов декораций к опере М. П. Мусоргского «Хованщина». В этих работах («Красная площадь», «Стрелецкая слобода», «Скит» — все в Третьяковской галерее, Москва), очень точно передающих стилистику музыкального произведения, Древняя Русь предстала именно такой, какой видел ее знаменитый композитор.

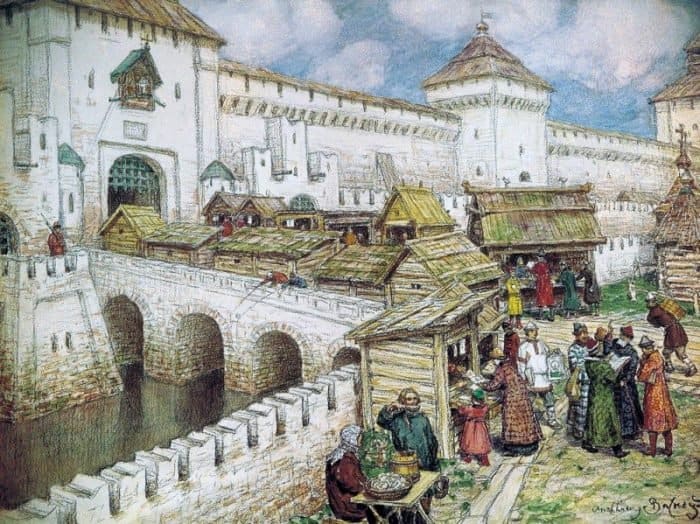

А. М. Васнецов. «Новгородский торг», издание И. Кнебеля, Москва, 1908–1913

Возможно, именно вступление к опере Мусоргского («Рассвет на Москве-реке») и навеяло замысел исторической картины Васнецова «Москва конца XVII столетия. На рассвете у Воскресенских ворот» (1900, Третьяковская галерея, Москва). Удивительно точно художник воссоздает облик города, величественную красоту древнего Кремля, башен, колокольни Ивана Великого, торжественно возвышающихся над низкими деревянными домами горожан. Лунный свет, падающий на ночной город и спокойную гладь воды, придает изображению поэтический вид.

Заинтересовавшись историей, Васнецов начал изучать все, что относится к прошлому России. Он познакомился с документами, археологическими открытиями, сделанными на территории Московской Руси, изучал старинную утварь, исторические костюмы XVII столетия.

Картины Васнецова очень достоверно и в то же время эмоционально и лирично отражают облик старинной Москвы. Название картины точно передает место действия: «Старая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века» (1900, Русский музей, Санкт-Петербург), «Москворецкий мост и Водяные ворота» (1900, Третьяковская галерея, Москва). На многих своих исторических картинах мастер изобразил и людей, живших в ту эпоху. Человеческие фигуры — не просто дополнение к пейзажу, его украшение. Герои полотен Васнецова живут своей жизнью, занимаются обычными, будничными делами.

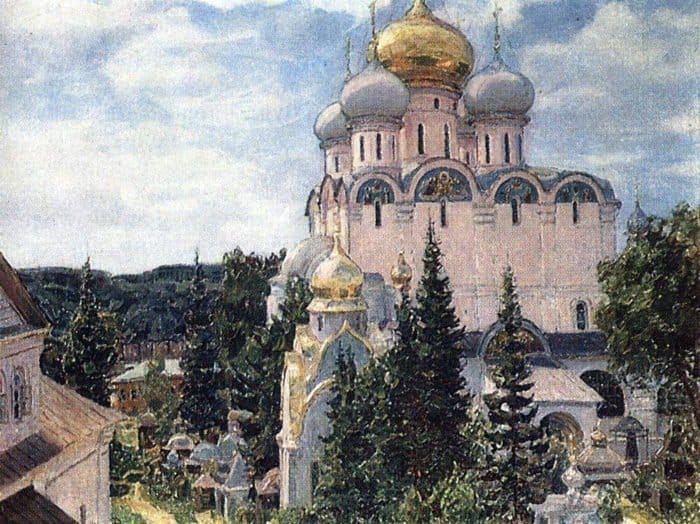

А. М. Васнецов. «Монастырь в Московской Руси», издание И. Кнебеля, Москва, 1908–1913

Не менее выразительны акварели и иллюстрации Васнецова. Они еще более наглядно, чем картины, передают контраст между белокаменными кремлевскими постройками и деревянным московским зодчеством: «Книжные лавки на Спасском мосту», «Площадь Ивана Великого в Кремле» (1903, Исторический музей, Москва).

В 1900-х годах Аполлинарий Васнецов вместе с другими художниками принял участие в создании «Картин по русской истории» издательства И. Кнебеля. Одна из композиций серии, получившая название «Новгородский торг», изображает торговую площадь в Великом Новгороде в эпоху его могущества. Художник показал храм Иоанна Предтечи на Опоках (в его подвалах бережно хранились самые важные документы Новгородской республики, городская казна, ценные товары), торговые лавки и склады, расположенные по краям площади.

Здесь вели свой торг русские и заморские купцы. Рядом с храмом Иоанна Предтечи стояли весы, служившие эталоном для всех новгородских земель. На заднем плане картины автор изобразил детинец — огражденную центральную часть города с боярскими теремами и собором Св. Софии, куда от площади через реку Волхов вел деревянный мост.

Интересна и композиция «Монастырь в Московской Руси», также выполненная для издательства И. Кнебеля. Васнецов знакомит зрителей с историей создания на Руси монастырей, ведущих начало от маленьких скитов, выстроенных монахами-отшельниками на севере и востоке Московского государства.

К отшельникам присоединялись монахи и послушники, а вместо небольшой часовни строился красивый деревянный храм с колокольней. Монахи жили собственным трудом, они сеяли и обрабатывали землю, несли знания и давали советы мирскому населению, завоевывая уважение окружающих.

Со временем князья отдавали монахам в пользование земли, крестьян, и таким образом из маленького скита монастырь превращался в большое феодальное владение.

Художник прекрасно знал историю Древнерусского государства. В 1901 году вышла в свет книга «История русского искусства» под редакцией И. Э. Грабаря, в которой была напечатана статья Аполлинария Васнецова «Облик старой Москвы». В ней рассказывалось не только об архитектуре, но и о жизни городского населения.

В 1901 году Васнецова пригласили преподавать в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Художник играл активную роль в организации выставок «36 художников», являлся учредителем Союза русских художников. С 1918 года живописец стоял во главе Комиссии по изучению старой Москвы.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

design.wikireading.ru

25 картин Аполлинария Васнецова - Православный журнал "Фома"

160 лет назад родился Аполлинарий Михайлович Васнецов (25 июля (6 августа) 1856 — 23 января 1933) — русский художник, мастер исторической живописи, искусствовед, брат Виктора Васнецова.

Ротонда Миловида в Найденовском парке. Москва. 1920-е

Родина. 1886

Развалины дома. 1900-е

Осень. 1910-е

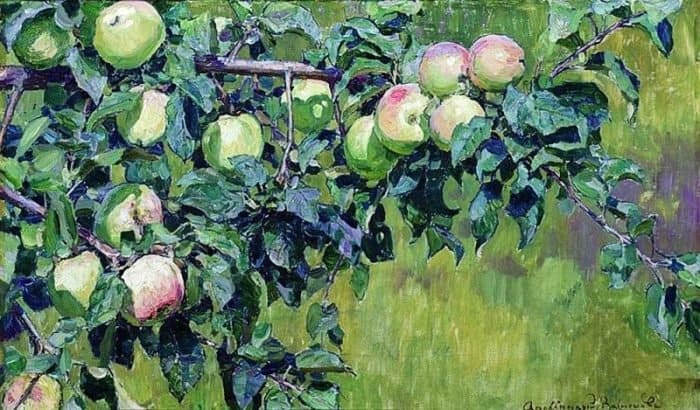

Ветка яблони. 1930

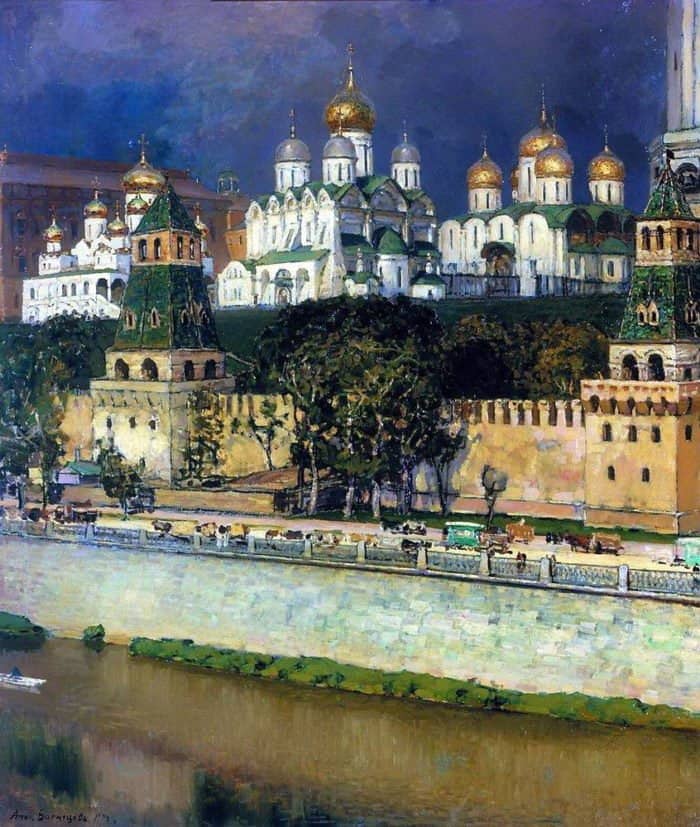

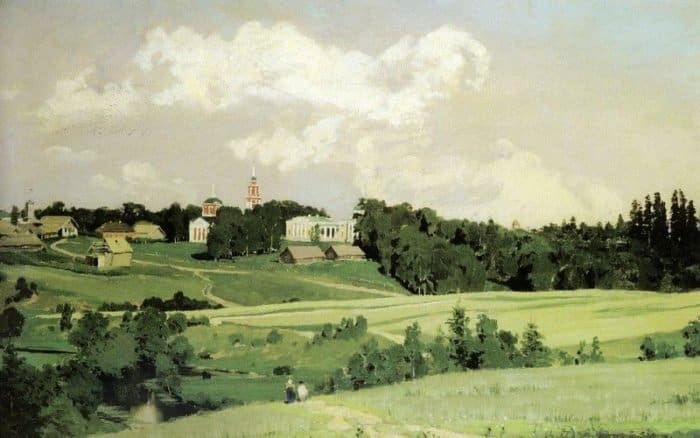

Московский Кремль. Соборы. 1894

Книжные лавочки на Спасском мосту в XVII веке. 1916

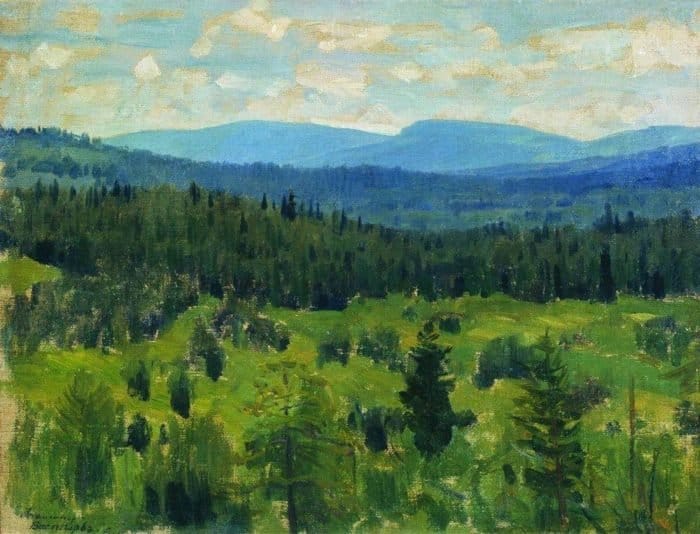

Уральский пейзаж. 1890-1891

Уличное движение на Воскресенском мосту в XVIII веке. 1926

Троицкая церковь на Берсеневке. 1922

Симонов монастырь. Облака и золотые купола. 1927

Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века. 1922

Новый Симеиз. Сумерки. 1906

Московский Кремль при Иване III. 1921

Красная площадь во второй половине XVII века. 1925

Коломенское. Ворота башни Часозвон. 1927

За варкой варенья. 1892

Дом бывшего Археологического общества на Берсеневке. 1923

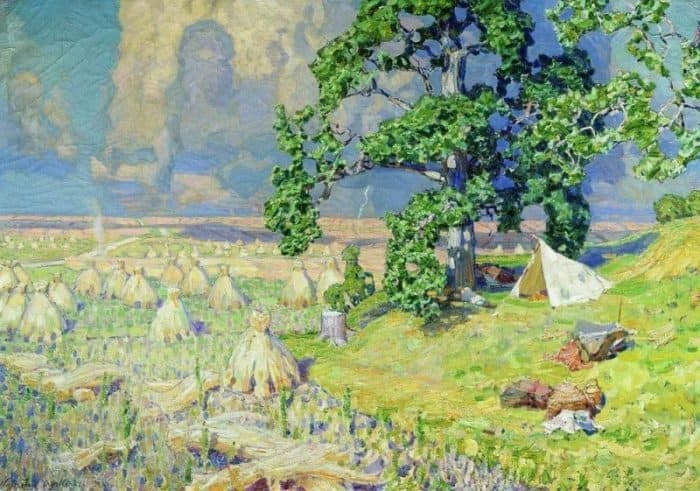

Гроза идет. 1911

В тени лип. Демьяново. 1907

Ахтырка. 1880

Аллея в Абрамцеве. 1917

У Воробьевых гор

Новодевичий монастырь. Собор. 1926

Новодевичий монастырь. Башни. 1926

foma.ru

Картины Аполлинария Васнецова Продолжение

Красная площадь во второй половине XVII века, 1925, Музей истории и реконструкции города Москвы

Красная площадь во второй половине XVII века, 1925, Музей истории и реконструкции города Москвы  Москва. Конец XVII века, 1902 год,Государственный Русский музей,Санкт-Петербург

Москва. Конец XVII века, 1902 год,Государственный Русский музей,Санкт-Петербург  Оборона Москвы от ханаТохтамыша. XIV век, 1918 год

Оборона Москвы от ханаТохтамыша. XIV век, 1918 год  Базар в XVII веке,1903

Базар в XVII веке,1903  Старорусский город,1910-е

Старорусский город,1910-е  В осадное сиденье. Троицкиймост и башня Кутафья, 1915

В осадное сиденье. Троицкиймост и башня Кутафья, 1915 Особый авторитет Васнецов завоевал своими историко-архитектурными картинами («Улица в Китай-городе. Начало XVII века», «На рассвете у Воскресенского моста. Конец XVII века», «Гонцы. Ранним утром в Кремле», «Книжные лавочки на Спасском мосту в XVII веке» и др.), проникновенно воссоздающими облик средневековой Москвы, чаще всего Москвы XVII столетия. Этому столетию мастер придавал особое значение, считая тогдашнюю архитектуру высшим образцом «русского стиля».

Пушечно-литейный двор на реке Неглинной в XVII веке, 1918

Пушечно-литейный двор на реке Неглинной в XVII веке, 1918  Московский застенок. Конец XVI века, 1912, Музей ИРГМ

Московский застенок. Конец XVI века, 1912, Музей ИРГМ  В Московском Кремле,1890-е годы

В Московском Кремле,1890-е годы  Монастырь в Московской Руси.XIII век, 1908

Монастырь в Московской Руси.XIII век, 1908  Старая Москва. У стен деревянного города, 1902, частное собрание

Старая Москва. У стен деревянного города, 1902, частное собрание  Старая Москва,1896 год

Старая Москва,1896 год Страстно полюбив древнюю столицу, Васнецов исходил ее вдоль и поперек, внимательно следил за археологическими раскопками и сам принимал в них участие, подготовив целый ряд научных докладов и публикаций. В живописи же и графике своей Аполлинарий Михайлович одушевлял научные данные поэтической фантазией, передающей не просто какие-то пестрые кусочки старинного быта, а его целостную среду. Поэтому его образы (репродукции с которых часто используются в качестве исторических иллюстраций) одновременно и весьма достоверны и полны ретроспективной национальной романтики.

Старое устье реки Неглинной,1924

Старое устье реки Неглинной,1924  Московский Кремльпри Иване III, 1921

Московский Кремльпри Иване III, 1921  Новодевичий монастырь. Башни,1926

Новодевичий монастырь. Башни,1926  Строительство деревянных стенКремля в XII веке, 1903

Строительство деревянных стенКремля в XII веке, 1903  Московский Кремльпри Иване Калите, 1921

Московский Кремльпри Иване Калите, 1921  Спасские Водяные воротаКитай-города в XVII веке

Спасские Водяные воротаКитай-города в XVII веке  Уличное движение на Воскресенском мосту в XVIII веке, 1926

Уличное движение на Воскресенском мосту в XVIII веке, 1926  Новодевичий монастырь,1926

Новодевичий монастырь,1926  Стрелецкая слобода. Эскиз декорации к опере Модеста Мусоргского Хованщина, 1897, Третьяковская галерея

Стрелецкая слобода. Эскиз декорации к опере Модеста Мусоргского Хованщина, 1897, Третьяковская галерея После революции Аполлинарий Михайлович Васнецов продолжал свой цикл исторических пейзажей, исполнив в 1920-е годы ряд картин для музея истории и реконструкции Москвы. Писал также натурные этюды Москвы и Подмосковья. Активно пытался противостоять вздымавшейся волне официального вандализма и сделать все возможное для предотвращения сноса архитектурных памятников. В Москве существует музей-квартира А. М. Васнецова. Художник скончался 23 января 1933 года в Москве.

В начало → Картины и биография Аполлинария Васнецова

smallbay.ru