КУПРИН Александр Васильевич — Галерея произведений (136 изображений). Картины куприн

КУПРИН Александр Васильевич - Галерея произведений (136 изображений).

admin 12.11.2012 Галерея, Новости, Топ-20 6,718 Показы

Открыть доступА.В.КУПРИН

(1880 — 1960)

Александр Куприн родился 10 (22) марта 1880 года в городе Борисоглебске Воронежской губернии. С 1906 по 1910 годы учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у Абрама Архипова, Константина Коровина и Леонида Пастернака.

В 1910 году вместе со своими друзьями и единомышленниками по взглядам на пути развития нового искусства основывает и активно участвует в выставках общества «Буновый Валет» Именно в 1910-е годы рождаются лучшие произведения Александра Куприна, снискавшие ему заслуженную славу. Центральное место в творчестве Куприна занимает жанр натюрморта.

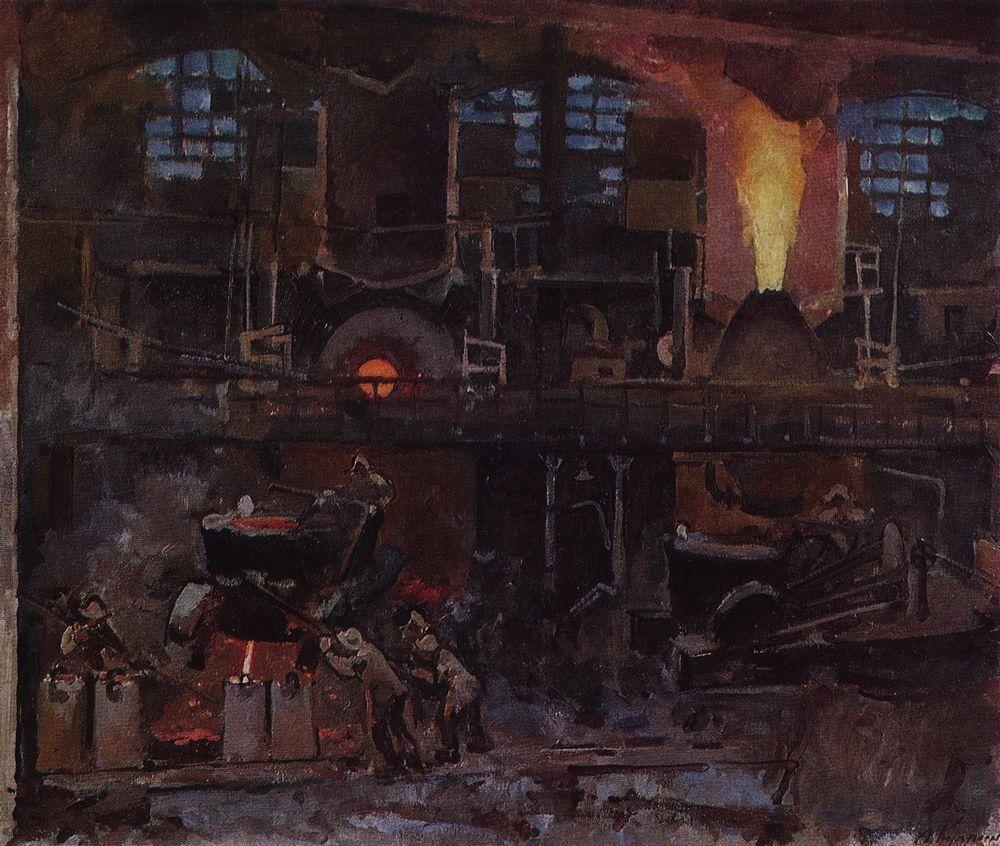

После революции продолжал активно участвовать в художественной жизни. Новые краски в его творчество принесли поездки в Крым, а также обращение к индустриальной теме.

1. Куприн Александр «Обнаженная» 1908 Холст, масло 105х63 Собрание В.А и Е.А.Семенихиных

1. Куприн Александр «Обнаженная» 1908 Холст, масло 105х63 Собрание В.А и Е.А.Семенихиных  2. Куприн Александр «Натурщица в шляпе с зелеными лентами» 1910 Холст, масло 102,2х85,7 Собрание П.Авена

2. Куприн Александр «Натурщица в шляпе с зелеными лентами» 1910 Холст, масло 102,2х85,7 Собрание П.Авена  3. Куприн Александр «Турецкие фелюги. Гудауты» 1911 Холст, масло 80х91,5 Бывшее собрание Т.С.Анисимовой-Куприной, вдовы художника

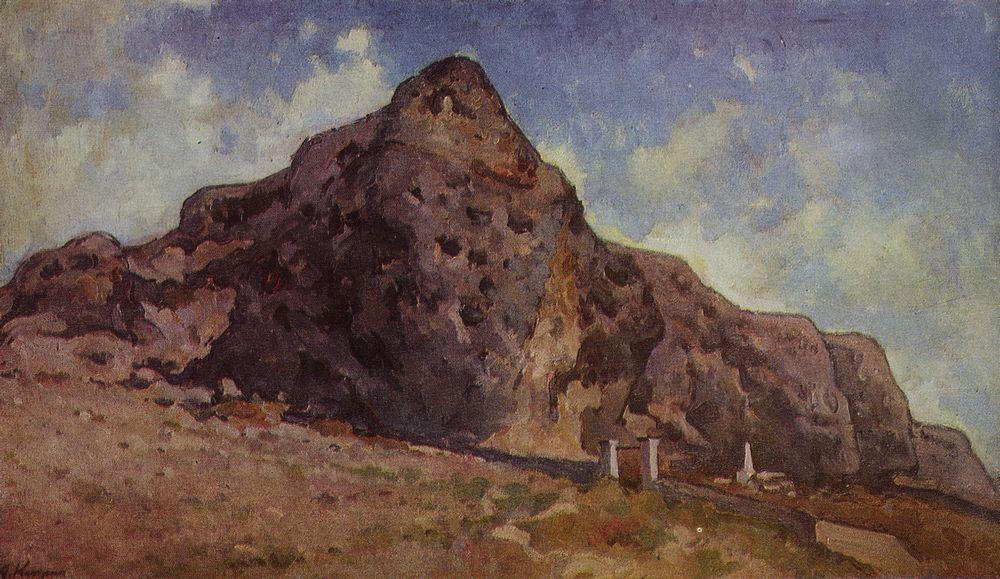

3. Куприн Александр «Турецкие фелюги. Гудауты» 1911 Холст, масло 80х91,5 Бывшее собрание Т.С.Анисимовой-Куприной, вдовы художника  4. Куприн Александр «Пейзаж с горой. Гудауты» 1911 Холст, масло 88х97 Собрание П.Авена

4. Куприн Александр «Пейзаж с горой. Гудауты» 1911 Холст, масло 88х97 Собрание П.Авена  5. Куприн Александр «Натюрморт» 1910 Холст, масло 88х97 Государственный музей-заповедник Ростовский Кремль

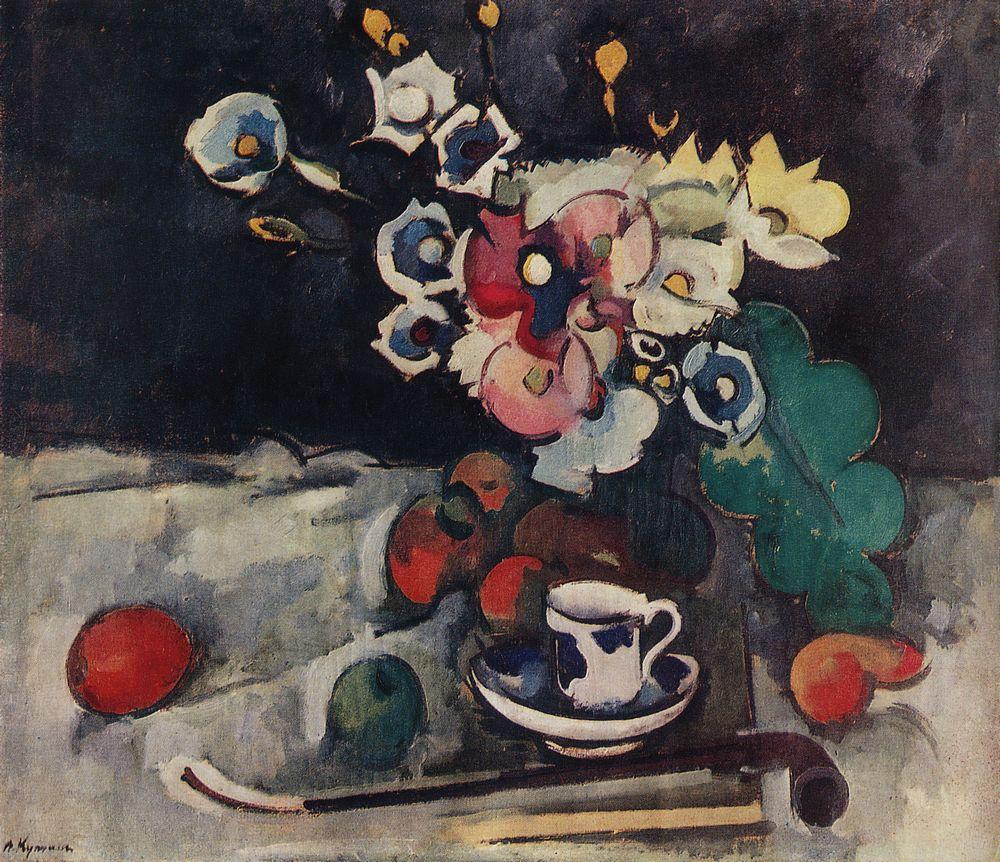

5. Куприн Александр «Натюрморт» 1910 Холст, масло 88х97 Государственный музей-заповедник Ростовский Кремль  6. Куприн Александр «Натюрморт с сыром» 1910 Холст, масло 87,3х87,6 Севастопольский художественный музей

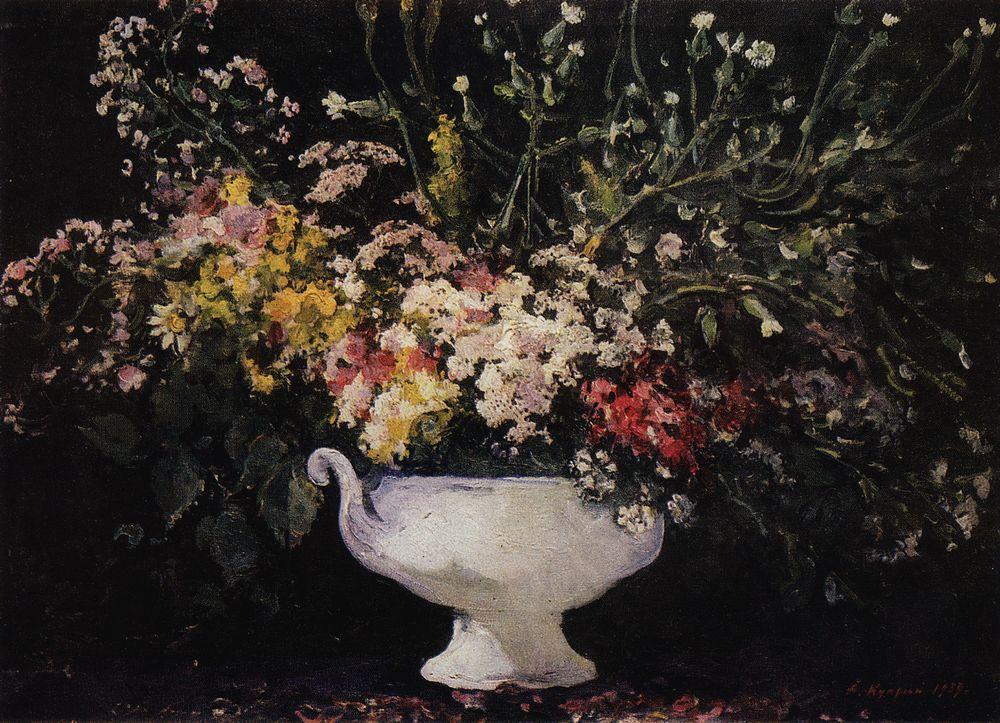

6. Куприн Александр «Натюрморт с сыром» 1910 Холст, масло 87,3х87,6 Севастопольский художественный музей  7. Куприн Александр «Мальвы на черном фоне» 1910 Холст, масло 89х79 Тюменский музей изобразительных искусств

7. Куприн Александр «Мальвы на черном фоне» 1910 Холст, масло 89х79 Тюменский музей изобразительных искусств  8. Куприн Александр «Натюрморт с книгами и со свечой» 1911 Бумага, свинцовый карандаш 32,9х38,5 Государственная Третьяковская галерея

8. Куприн Александр «Натюрморт с книгами и со свечой» 1911 Бумага, свинцовый карандаш 32,9х38,5 Государственная Третьяковская галерея  9. Куприн Александр «Натюрморт с книгами и со свечой» 1911-1912 Холст, масло 89х101 Государственная Третьяковская галерея

9. Куприн Александр «Натюрморт с книгами и со свечой» 1911-1912 Холст, масло 89х101 Государственная Третьяковская галерея  10. Куприн Александр «Гудауты» 1911 Холст, масло 70х87 Собрание семьи Шлепяновых

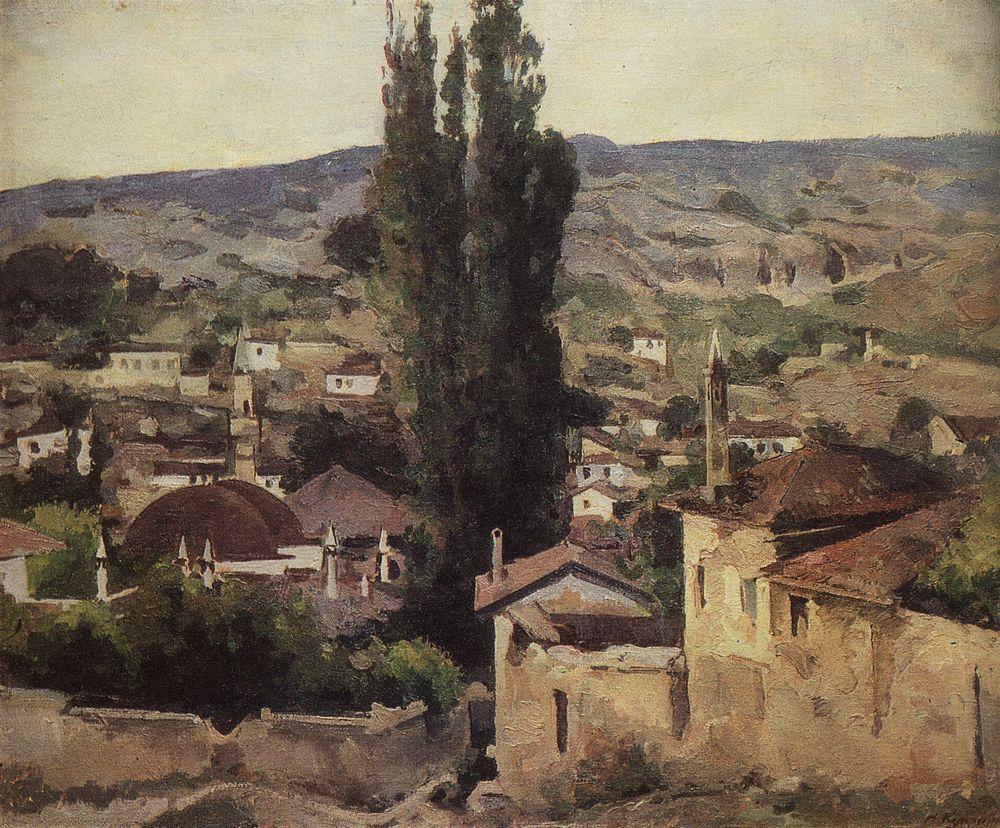

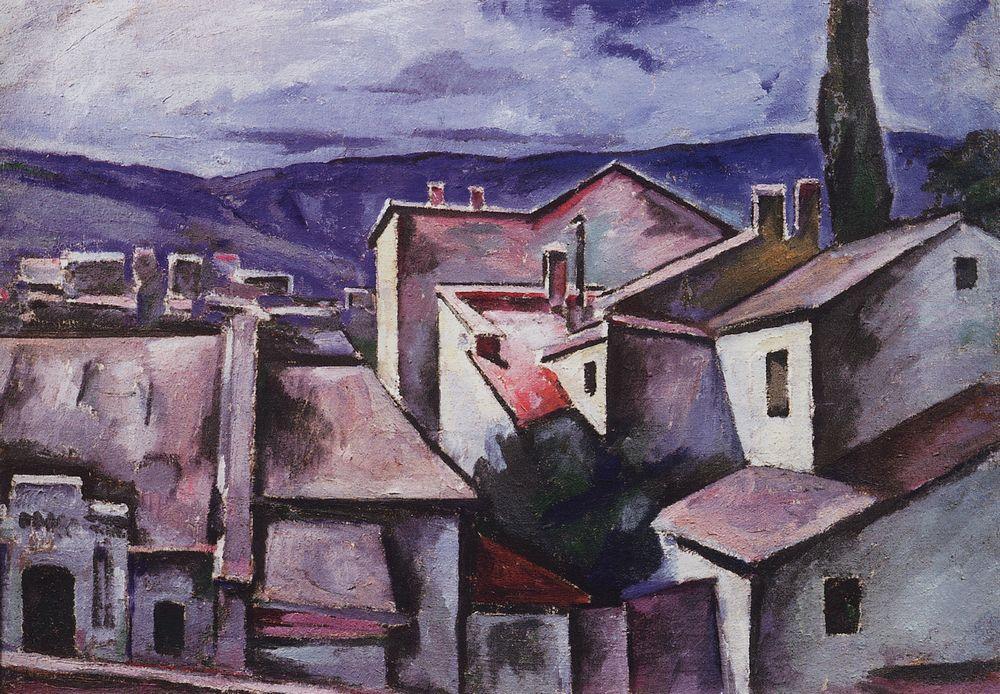

10. Куприн Александр «Гудауты» 1911 Холст, масло 70х87 Собрание семьи Шлепяновых  11. Куприн Александр «Гудауты. Дома» 1912 Холст, масло 70х104,5 Томский областной художественный музей

11. Куприн Александр «Гудауты. Дома» 1912 Холст, масло 70х104,5 Томский областной художественный музей  12. Куприн Александр «Натюрморт с тыквой» 1912 Холст, масло 89х98 Государственная Третьяковская галерея

12. Куприн Александр «Натюрморт с тыквой» 1912 Холст, масло 89х98 Государственная Третьяковская галерея  13. Куприн Александр «Пейзаж. Ментона» 1914 Бумага, угольный карандаш 40,5х50 Государственная Третьяковская галерея

13. Куприн Александр «Пейзаж. Ментона» 1914 Бумага, угольный карандаш 40,5х50 Государственная Третьяковская галерея  14. Куприн Александр «Пейзаж. Крым» 1912 Холст, масло 70,5х88 Собрание В.А и Е.А.Семенихиных

14. Куприн Александр «Пейзаж. Крым» 1912 Холст, масло 70,5х88 Собрание В.А и Е.А.Семенихиных  15. Куприн Александр «Франция. Улица в Ментоне» 1914 Бумага, итальянский карандаш 50х32 Бывшее собрание Т.С.Анисимовой-Куприной, вдовы художника

15. Куприн Александр «Франция. Улица в Ментоне» 1914 Бумага, итальянский карандаш 50х32 Бывшее собрание Т.С.Анисимовой-Куприной, вдовы художника  16. Куприн Александр «Пейзаж. Ментона» 1914 Холст, масло 85,2х91,7 Государственная Третьяковская галерея

16. Куприн Александр «Пейзаж. Ментона» 1914 Холст, масло 85,2х91,7 Государственная Третьяковская галерея  17. Куприн Александр «Натюрморт с хлебами» 1914 Холст, масло 94х106 Омский музей изобразительных искусств

17. Куприн Александр «Натюрморт с хлебами» 1914 Холст, масло 94х106 Омский музей изобразительных искусств  18. Куприн Александр «Натюрморт с синим подносом» 1914 Холст, масло 71х102 Государственная Третьяковская галерея

18. Куприн Александр «Натюрморт с синим подносом» 1914 Холст, масло 71х102 Государственная Третьяковская галерея  19. Куприн Александр «Москва. Пейзаж с церковью» 1915 Бумага, графитный карандаш 35х47 Бывшее собрание Т.С.Анисимовой-Куприной, вдовы художника

19. Куприн Александр «Москва. Пейзаж с церковью» 1915 Бумага, графитный карандаш 35х47 Бывшее собрание Т.С.Анисимовой-Куприной, вдовы художника  20. Куприн Александр «Завод под Москвой» 1915 Бумага, угольный карандаш 33,2х36 Государственная Третьяковская галерея Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

20. Куприн Александр «Завод под Москвой» 1915 Бумага, угольный карандаш 33,2х36 Государственная Третьяковская галерея Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

cultobzor.ru

Художник Александр Куприн. Биография. Картины

Родился 22 марта 1880 года в городе Борисоглебовск Воронежской области. Его отец был преподавателем уездного училище. В 1893 году семья будущего художника переезжает в Воронеж. Детские и отроческие годы и те впечатления, которые Куприн получает в этот период, впоследствии станут для художника неиссякаемым источником вдохновения.

Родился 22 марта 1880 года в городе Борисоглебовск Воронежской области. Его отец был преподавателем уездного училище. В 1893 году семья будущего художника переезжает в Воронеж. Детские и отроческие годы и те впечатления, которые Куприн получает в этот период, впоследствии станут для художника неиссякаемым источником вдохновения.

В семье Куприных часто собиралось много гостей, в доме пели, играли на рояле. Мальчик рос разносторонне развитым. Он играл на музыкальных инструментах, сочинял музыку, рисовал.

Образование Куприн первоначально получал в классической гимназии, где брал уроки живописи у Н. Евсеева. После смерти отца материальные проблемы семьи приходилось решать Александру. В юные годы будущий художник зарабатывал на жизнь в должности конторщика на железной дороге. Однако уже в это время интерес к искусству не оставлял его. Он много писал, создавая оригинальные пейзажи.

В Воронеже Куприн учится в школе живописи и рисования при Обществе любителей художеств. Его преподавателями были М. Пономарев, Л. Соловьев.

Желая продолжить обучение живописи, Куприн в 1902 году едет в Санкт-Петербург. Здесь он обучается в частной школе-мастерской Л. Дмитриева-Кавказского. Средства к существованию в этот период он зарабатывает, создавая копии картин великих мастеров и мозаичные панно.

Поступить в Академию художеств Куприну не удалось, в 1904 году он вернулся в Москву. Чтобы подготовиться к поступлению в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, Куприн занимается в студии К. Юона. После этого начинающий художник поступает в училище, занимается у Коровина.

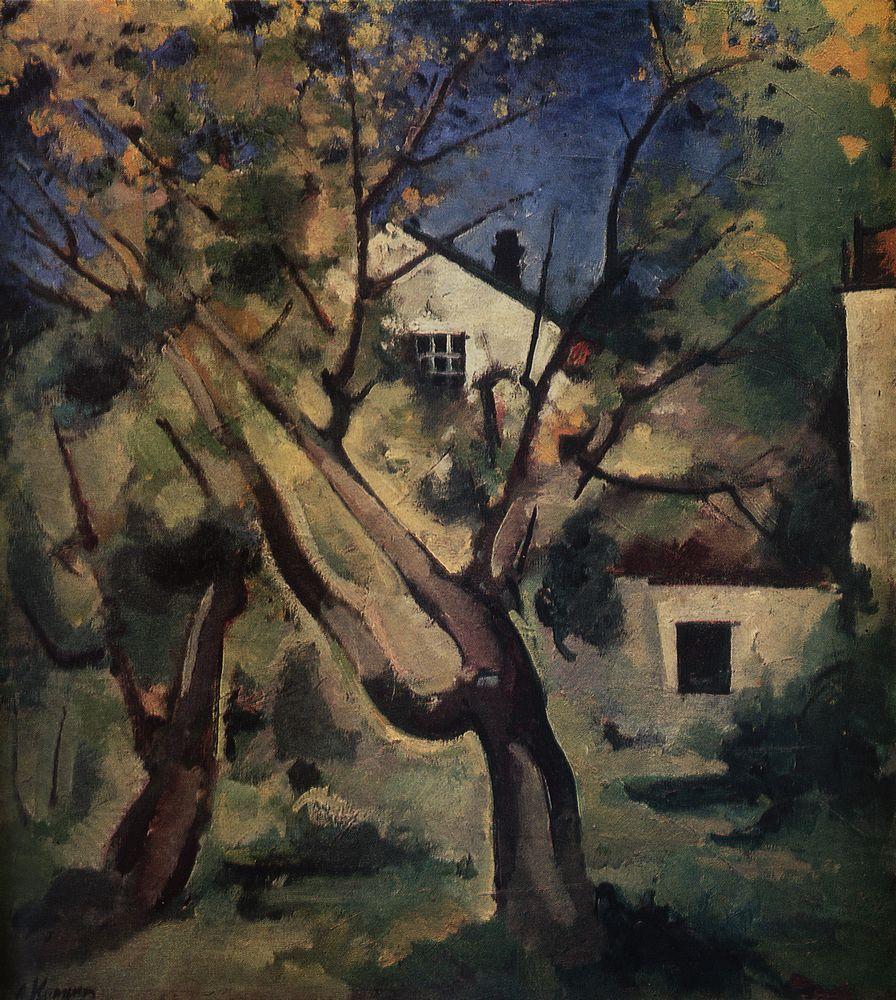

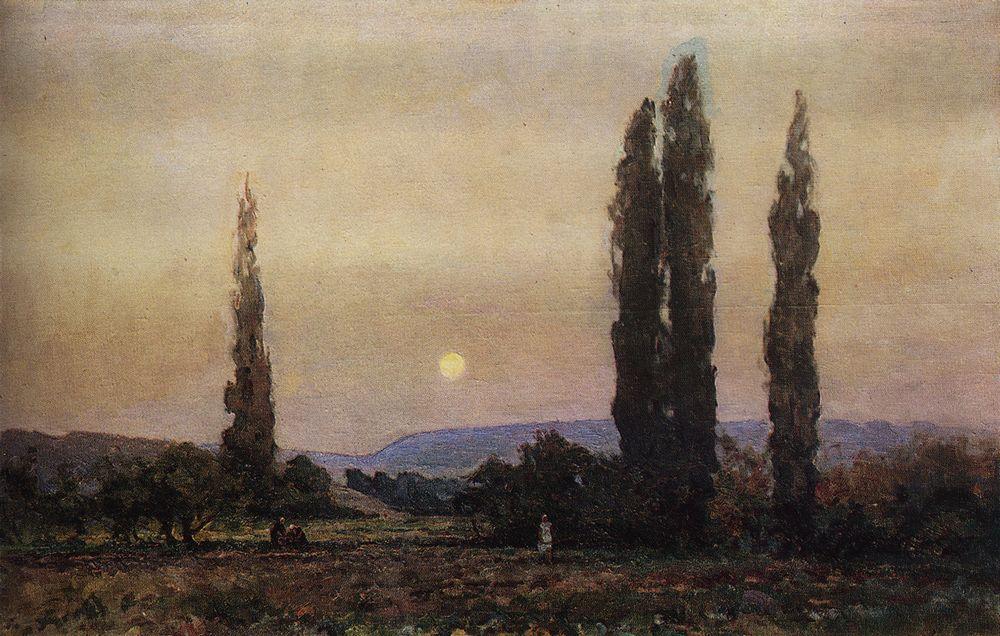

В 1907 году болезнь заставляет художника отправиться на лечение в Крым. Природа этих мест глубоко поразила Куприна. В этот период он пишет большое количество пейзажей, уделяя особенное внимание чарующей красоте моря («Пейзаж с луной», «Тополя», «Беасальская долина»). В этих работах цветовое оформление очень декоративно, насыщенно. От природных красот Куприн плавно переходит к индустриальным пейзажам. В 1910 году Куприн становится одним из организаторов группы «Бубновый валет». Работы художника отличались гармоничным сочетанием цветовых акцентов и четкости формы. Природа на его натюрмортах полна тепла и света.

Куприн много путешествует, посещая Италию, Францию. Он совмещает художественную работу с преподавательской деятельностью. Куприн работает во Вхутемасе, Сормовской и Нижегородской художественной мастерской, в Текстильном институте.

Александр Куприн умер 18 марта 1960 года в Москве.

Картины художника Куприна А.В.

www.avangardism.ru

Знаете ли вы Куприна? - Елена Хорватова

Знаете ли вы Александра Куприна? Каждый ответит: конечно! Знаменитый русский писатель, "Поединок", "Яма", "Юнкера"... А если речь идет не о писателе Александре Ивановиче Куприне, а о художнике Александре Васильевиче Куприне?Его знают меньше. Хотя Куприн - один из авангардистов, которые нынче в такой моде, более того - один из немногих русских авангардистов с относительно благополучной судьбой.Будущий художник родился в 1880 году в Борисоглебске в семье педагога. С 1893 года семья Александра Куприна жила в Воронеже. Его родители, как и большинство интеллигентных семей того времени, были не чужды творческим радостям - в доме много пели, играли на рояле и других музыкальных инструментах, танцевали, сочиняли и декламировали стихи... Всем этим с удовольствием занимался и Саша. И даже музыку писал... Но мальчик еще и хорошо рисовал. А родители, родственники и многочисленные гости, часто собиравшиеся в доме Куприных, всегда его поощряли. Высоко оценивал способности Саши и преподаватель рисования из его гимназии, обещавший своему ученику славу художника...

Но из-за финансовых проблем семьи юному Саше пришлось пойти работать - конторщиком на железную дорогу. Мечты о живописи не оставляли юношу и после службы он спешил в вечернюю живописную школу, продолжая удивлять преподавателей своими способностями. В 1902 году двадцатидвухлетний Куприн, скопив немного денег, уезжает в Петербург, мечтая поступить в Академию художеств. Однако его подготовка не достаточна для поступления, и для начала Саше приходится поучиться в частных художественных студиях. Но пресловутый "кусок хлеба" живопись ему уже дает - на жизнь Куприн зарабатывает копиями картин известных мастеров, рисунками для открыток и мозаичными панно.

Мальвы на черном фоне. 1910

В 1904 году молодого человека ждал удар - в Академию его не приняли. Он уезжает в Москву, чтобы попытать успеха в Училище живописи, ваяния и зодчества, а для начала снова идет учиться в частную студию, на этот раз - в популярную московскую студию художника Юона. Через два года ему удается поступить в Московское училище.В 1907 году Куприн из-за проблем с легкими едет в Крым подлечиться и навсегда попадает под обаяние крымской природы. Крымские пейзажи станут одной из важнейших для него тем. Но сам подход Куприна к творчеству вскоре начинает кардинально меняться - 1908 году он в частных коллекциях московских меценатов открывает для себя современную новаторскую живопись, прежде всего французскую. И начинаются художественные эксперименты, которые не всегда находят понимание в училище... В 1909 году он участвует в авангардистской художественной выставке салона "Золотое руно". А в 1910 году Куприн покидает Московское училище живописи, ваяния и зодчества, так и не получив диплом, и становится одним из организаторов и лидеров объединения художников "Бубновый валет".Натюрморт с трубкой

Натурщица с красной ленточкой и синим подносом, 1910

Натурщица с зеленым шарфом, 1910

Натюрморт с сыром

Куприн много путешествовал, побывал во Франции, Италии, где ознакомился с художественными новинками. Но любимыми для него по-прежнему оставались пейзажи Крыма. Впрочем, начавшаяся Мировая война крайне затруднила поездки за рубеж... Но художника больше волновали творческие эксперименты - он увлекся таким течением как кубизм.

Турецкие фелюги. Гудауты. 1911

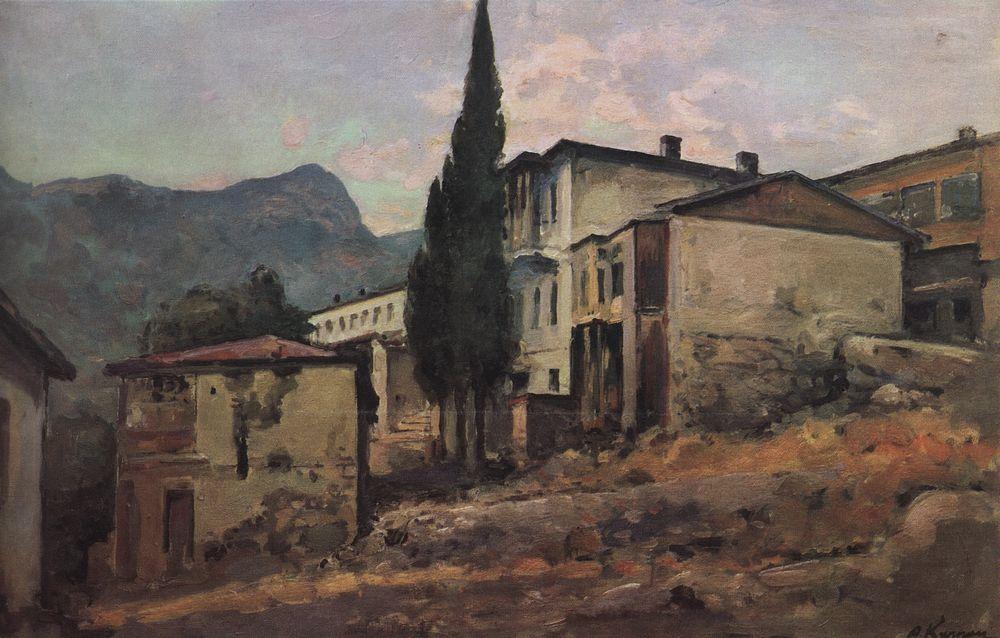

Пейзаж с горой. Гудауты. 1911

Натюрморт с книгами и со свечой. 1911-12

Пейзаж с мечетью. Окрестности Ялты. 1911-12

Пейзаж. Ментона. 1914

Кирпичный завод под Москвой. 1915

Лежащая обнаженная натурщица. 1917

Натюрморт с глиняным кувшином. 1917

Революция вносит раскол в ряды художников. Кто-то принимает советскую власть, кто-то отправляется в эмиграцию... Кто-то мечется, уезжает и... возвращается. Куприн, в отличие от своего тезки писателя, сразу решает все для себя и остается на родине. Он не отказывается от прежних исканий, но на его полотнах пробивается и нечто новое, привнесенное переменами в стране.Искусство. Эскиз плаката. 1918

Древнерусская архитектура. Москва. 1918

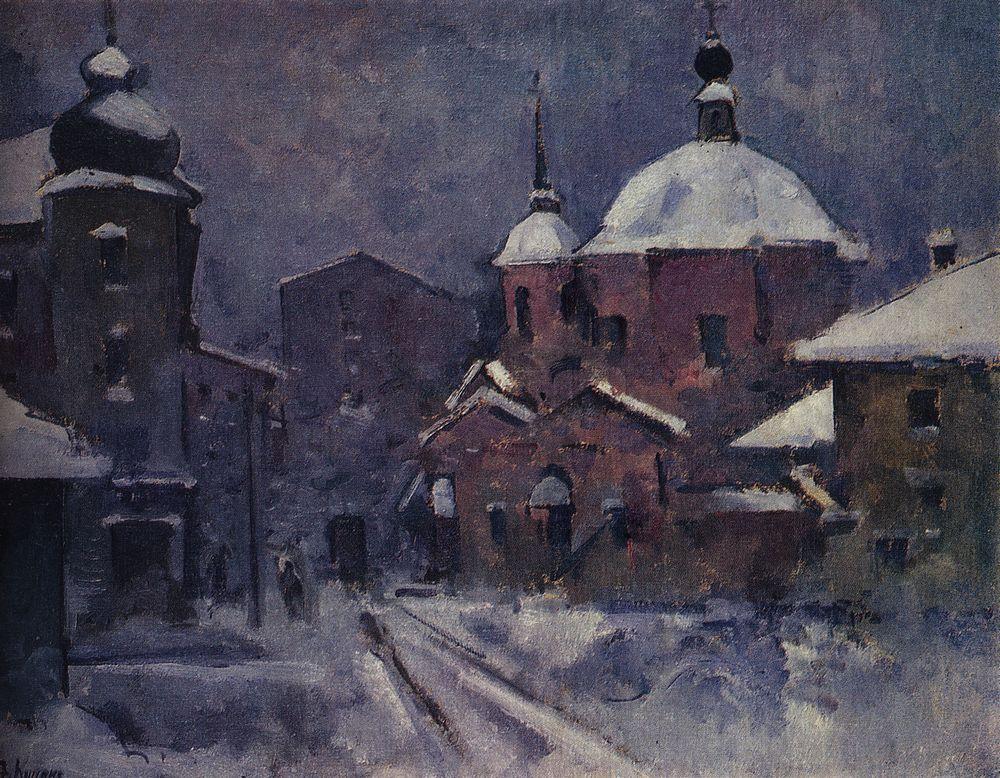

Москва. Пейзаж с церковью. 1918

Натюрморт с воблой. 1918

Чайная лавка. 1919

Сокольники. Каланча. 1919

Фили. Кутузовская церковь. 1921

В начале 1920-х художник уезжает из Москвы, где в условиях Гражданской войны жизнь была совсем трудной, в Нижний Новгород и работает там в художественных мастерских. В 1924 Куприн возвращается в Москву. Работа во ВХУТЕМАСе, в Текстильном институте, дизайнерские проекты... Но именно в 1920-х годах у художника появляется новая тема, к которой прежде он лишь изредка робко подступался - индустриальный пейзаж.Нижний Новгород 1921

Завод. 1921

Донбас. 1921

Дорогомилово. Сосна. 1923

Городской пейзаж с розовой церковью. Сумерки. 1924

Работы Куприна становятся все более реалистичными, что поощряется в советских условиях. да и настроениям самого художника отвечает."Моя первая половина жизни прошла в бесплодных поисках нового изобразительного языка. Я шел от формы к содержанию, не отдавая себе отчета в том, что, в конечном счете, созданная мною форма будет выражать. Все мои эксперименты не смогли проложить пути к сердцу человека", - скажет сам художник о своих исканиях.

Бахчисарай. Чурук-Су. 1927

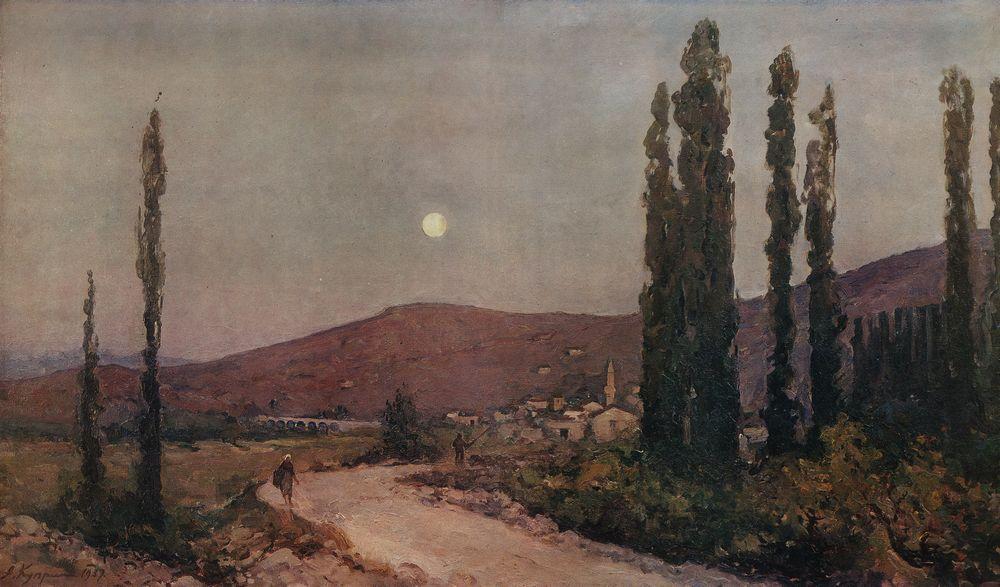

Пейзаж с луной. 1927

Бахчисарай. 1928

Феодосия. Храм 11 века

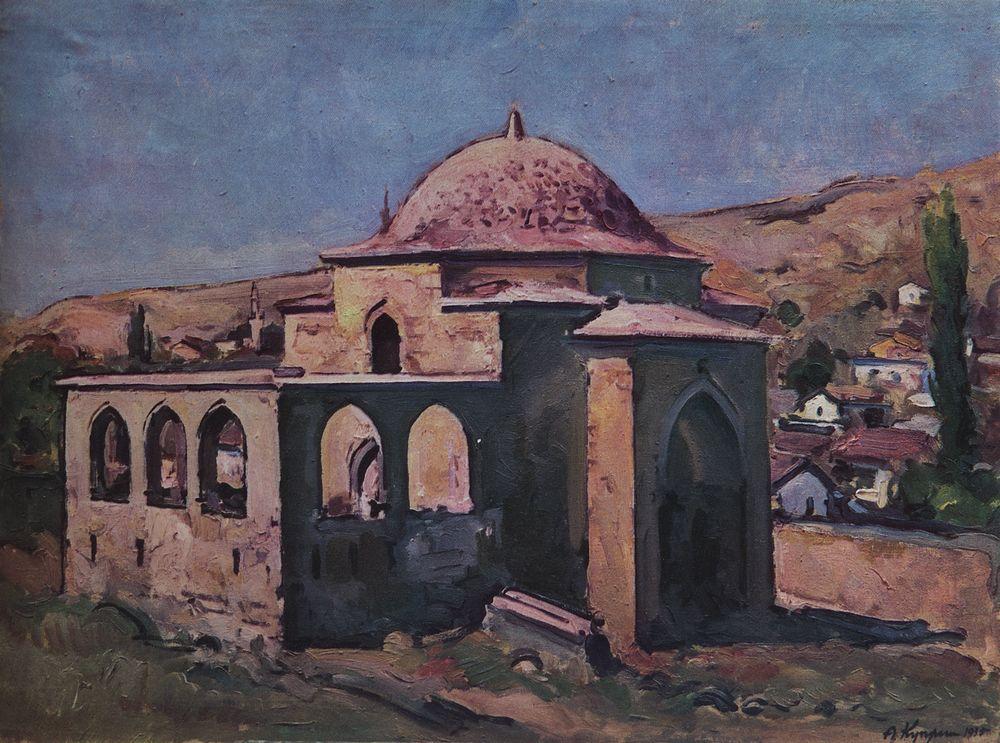

Бахчисарай. Заброшенная мечеть. 1930

Днепропетровск. Металлургический завод им. Петровского

Завод "Серп и молот" в Москве. 1931

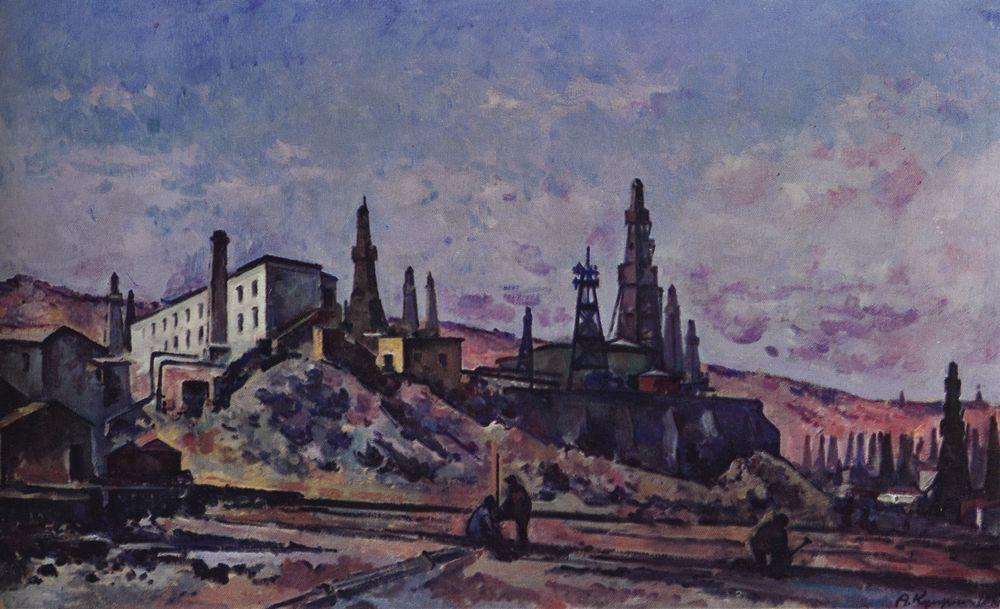

Баку. Нефтяные промыслы. 1931

Москва. Дом правительства. 1932

Маневры Черноморской эскадры. 1932

Кутаиси. Старая колокольня. 1932

Беасальская долина. Крым. 1937

Пейзаж с луной. 1944

Натюрморт со стеклянной вазой. 1945

Могила Айвазовского у древнего армянского храма. 1946

В эпоху Оттепели искания художника снова нашли отклик и оказались интересными зрителю. В 1954 году А.В. Куприн был избран членом-корреспондентом Академии художеств СССР, а в 1956 году был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР. В марте 1960 года на выставке московских художников были показаны его работы, написанные для первой республиканской выставки «Советская Россия». На склоне лет художника вновь увлекли индустриальные мотивы - это были написанные по материалам поездки в Тулу летом 1959 года заводские виды. К сожалению, это была последняя прижизненная экспозиция его работ - до закрытия выставки Куприн, находившийся в весьма почтенном возрасте, не дожил.

Александр Куприн умер 18 марта 1960 года. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

eho-2013.livejournal.com

Куприн Александр Васильевич — русский художник

Русский художник Куприн Александр Васильевич . Автор картин: Автопортрет. 1927; Баку. Вечер в старом городе; Баку. Нефтяные промыслы. Биби-Эйбат; Бахчисарай. Глухой переулок; Бахчисарай. Древний мавзолей. Полдень; и многих других.

Куприн Александр Васильевич (1880-1960)

В воображаемом групповом портрете членов общества "Бубновый валет" (1910) место А, В. Куприна - во втором ряду, рядом с В. В. Рождественским и Р. Р. Фальком. В первом ряду окажутся "богатыри" - И. И. Машков, П. П. Кончаловский, А. В. Лентулов, - а живопись Куприна ни в коей мере не громогласна и даже не вдохновлена свежим материалом народного примитива.

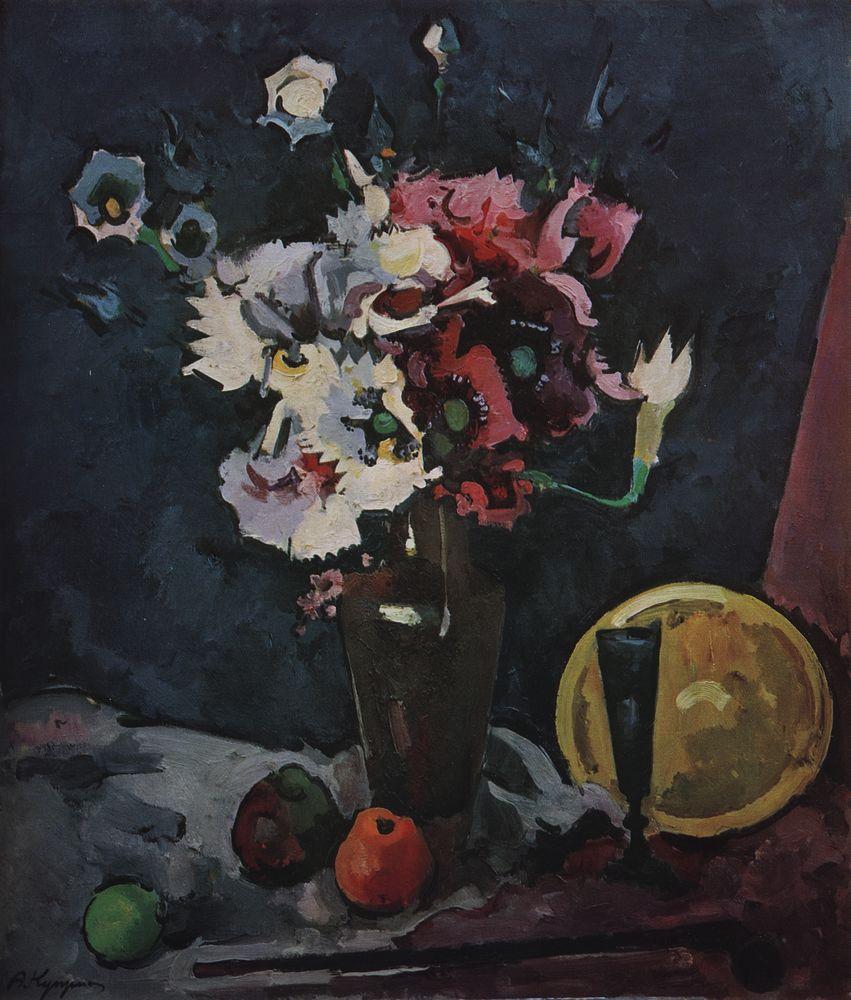

Он чистый сезаннист, среди своих друзей самый нервный и драматичный; но его натюрморты сохраняли мощь цветового и пластического строя и тогда, когда бывшие "валеты", приглушая свой природный темперамент, переименовывались в "Московских живописцев" (1925) и в Общество московских художников (1928).

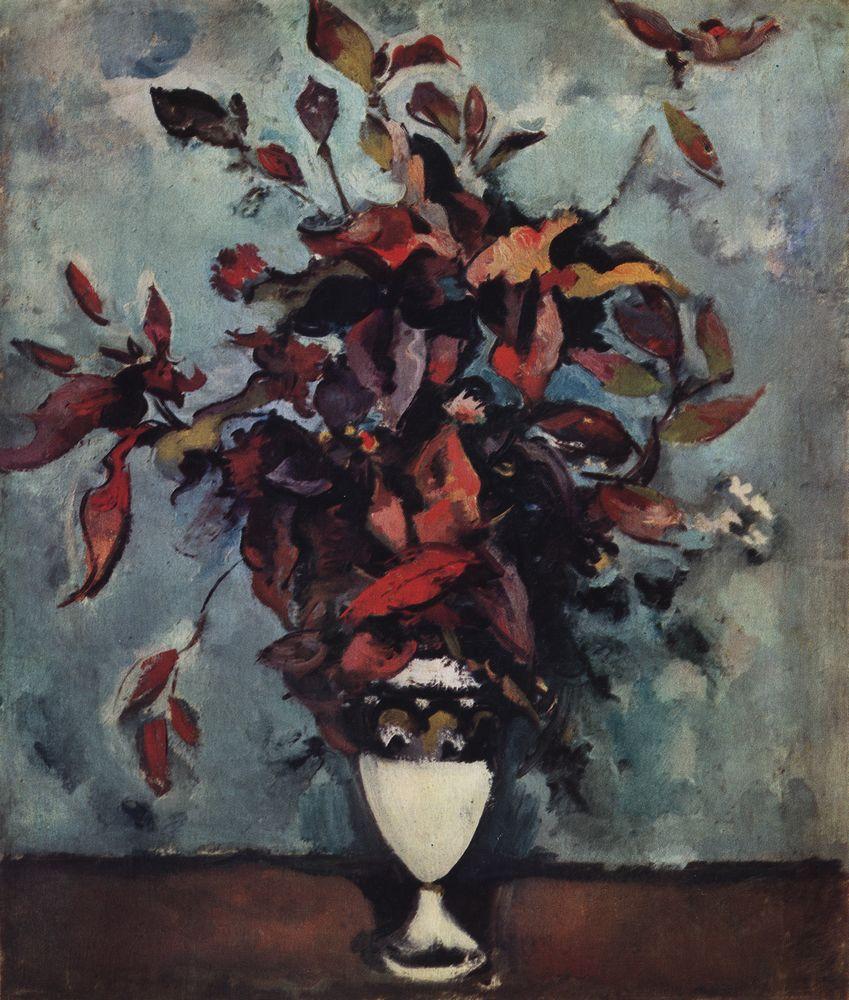

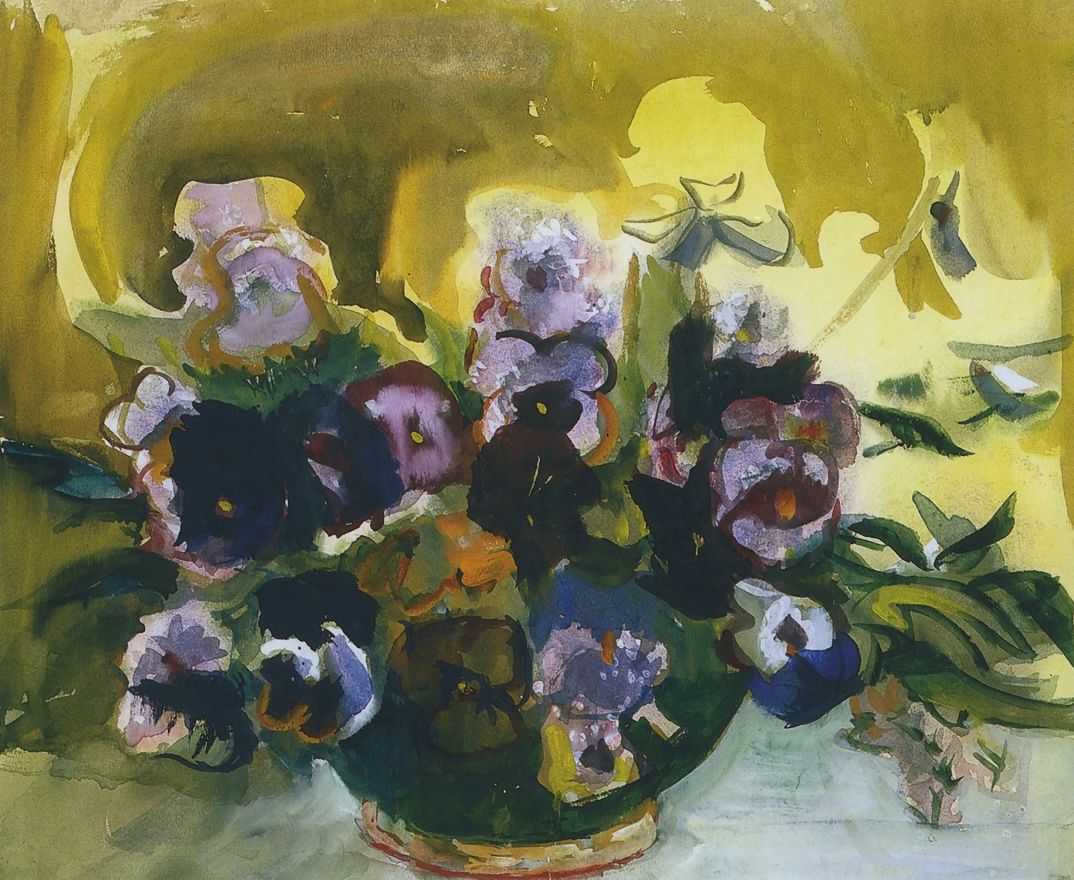

Куприн учился в студии Л. Е. Дмитриева-Кавказского в Петербурге (1902-04), в студии К. Ф. Юона в Москве (1904-06) и в МУЖВЗ (1906-10). Став членом "Бубнового валета", он разделил общее увлечение Сезанном, но в его трактовке сезаннистские композиции обретают усиленную ракурсность, формы - колючесть, цвет - контрастность и напряженность ("Натюрморт с синим подносом", 1914; "Натюрморт со статуэткой", 1919; "Осенний букет", 1925, и др.).

Менее непосредственный, чем большинство его товарищей, он использует в постановках культурно-значимые предметы - скульптуру, трубки, лошадиный череп; вообще, он предпочитает искусственную, неизменную натуру, и живые цветы во множестве появляются в его натюрмортах лишь к 1930-м гг. Зато природа, живая и изменчивая, осязаемая и полная движения, предстает в его крымских пейзажах, созданных в 1930-50-е гг. ("Тополя", 1927; "Беасальская долина", 1937; "Пейзаж с луной", 1944, и др.). Тонально сближенный их колорит все же сохраняет декоративную насыщенность. И даже в серии индустриальных видов металлургических заводов и нефтяных промыслов художник не теряет культуры цельного видения. Помимо творческой работы, Куприн много сил и времени отдавал преподаванию: с 1920 г. - во Вхутемасе-Вхутеине, в Московском текстильном институте и других вузах (до 1952 г.). С 1954 г. - член-корреспондент АХ.

Картины художника

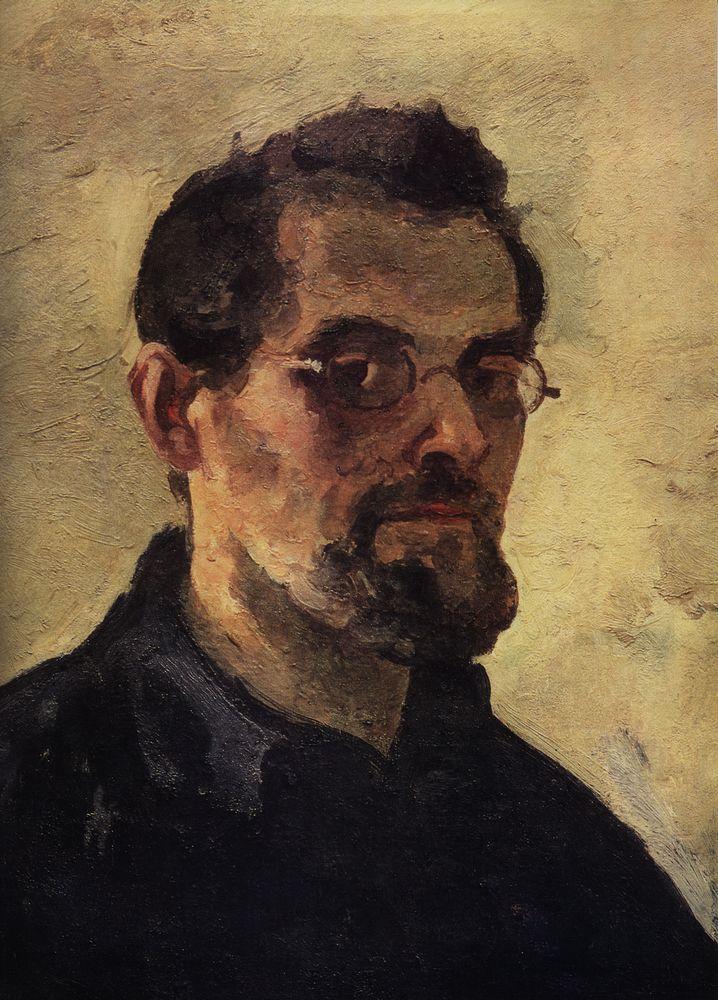

Автопортрет. 1927

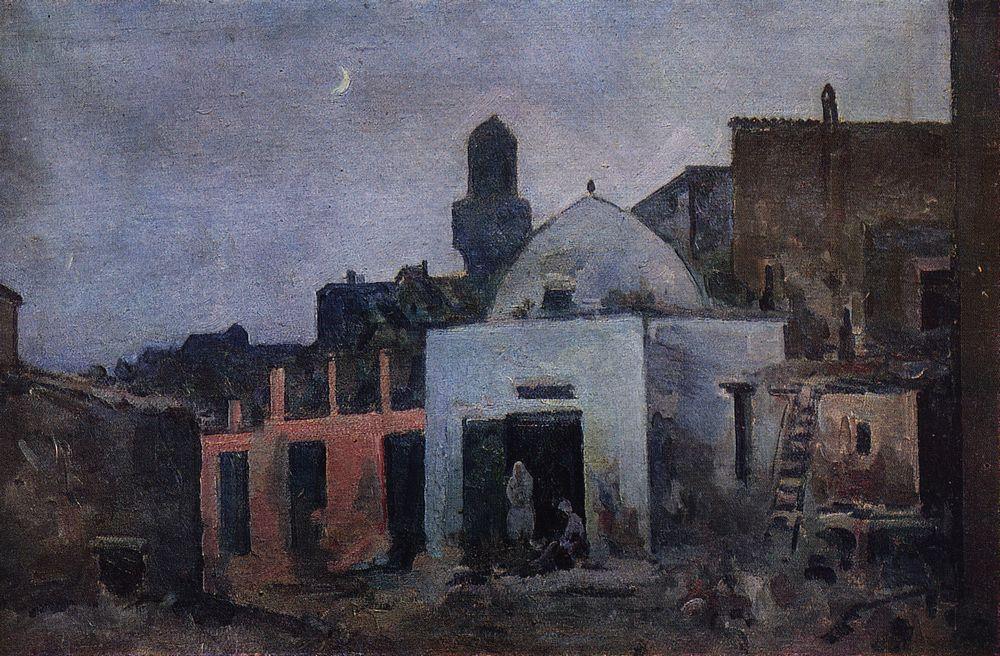

Баку. Вечер в старом городе

Баку. Нефтяные промыслы. Биби-Эйбат

Бахчисарай. Глухой переулок

Бахчисарай. Древний мавзолей. Полдень

Бахчисарай. Заброшенная мечеть

Бахчисарай. Заход солнца в Русской слободке

Бахчисарай. Скалы в Русской слободке

Бахчисарай. Сумерки

Бахчисарай. Уличка с тремя фигурами

Бахчисарай. Чурук-Су. Полдень

Бахчисарай. Эски-Дюбре. Вечер

Беасальская долина. Крым

Белые и розовые искусственные цветы на черном фоне, с желтой миской и синим бокалом

Белые искусственные цветы и трубка на черном фоне

Бессемеровский цех

Большой натюрморт с искусственными цветами, красным подносом и деревянной тарелкой

Большой натюрморт. Искусственные цветы, китайская чайница и бутылка на розовом фоне

Букет осенних листьев на голубом фоне. Село Крылатское

Букет полевых цветов в белой вазе на черном фоне

Букет

Весенний пейзаж. Яблоня весной

Вечер в окрестностях Бахчисарая. Пейзаж с луной и тополями

Вечер с луной. Руза

Голубой фонтан

Городской пейзаж с розовой церковью. Сумерки

Гудауты. Дома

Гурзуф. Вечер

wearts.ru

Александр Васильевич Куприн - Биография художника, известные произведения, выставки

Учился в Воронежских вечерних классах рисования при Обществе любителей живописи (1899−1901) у Л. Г. Соловьева и М. И. Пономарева, затем в Санкт-Петербурге (1902−1904) в студии Л. Е. Дмитриева-Кавказского и в Москве (1904−1906) в школе живописи и рисования К. Ф. Юона и И. О. Дудина, затем в Московском училище живописи ваяния и зодчества (1906−1910) у Н. А. Касаткина, С. Д. Милорадовича, А. Е. Архипова и К. А. Коровина. Преподавал в Московском Высшем художественно-техническом институте (1922−1930), Московском текстильном институте (1931−1939), Московском высшем художественно-промышленном училище (1946−1952). Один из организаторов общества «Бубновый валет». Участник выставок «Бубновый валет», «Мир искусства», «Московские живописцы», «Бытие», «Общество Московских художников». Заслуженный деятель искусств РСФСР, член-корреспондент Академии художеств СССР.

В воображаемом групповом портрете членов общества «Бубновый валет» (1910) место А, В. Куприна — во втором ряду, рядом с В. В. Рождественским и Р. Р. Фальком. В первом ряду окажутся «богатыри» — И. И. Машков, П. П. Кончаловский, А. В. Лентулов, — а живопись Куприна ни в коей мере не громогласна и даже не вдохновлена свежим материалом народного примитива. Он чистый сезаннист, среди своих друзей самый нервный и драматичный; но его натюрморты сохраняли мощь цветового и пластического строя и тогда, когда бывшие «валеты», приглушая свой природный темперамент, переименовывались в «Московских живописцев» (1925) и в Общество московских художников (1928). Куприн учился в студии Л. Е. Дмитриева-Кавказского в Петербурге (1902−04), в студии К. Ф. Юона в Москве (1904−06) и в МУЖВЗ (1906−10). Став членом «Бубнового валета», он разделил общее увлечение Сезанном, но в его трактовке сезаннистские композиции обретают усиленную ракурсность, формы — колючесть, цвет — контрастность и напряженность («Натюрморт с синим подносом», 1914; «Натюрморт со статуэткой», 1919; «Осенний букет», 1925, и др.). Менее непосредственный, чем большинство его товарищей, он использует в постановках культурно-значимые предметы — скульптуру, трубки, лошадиный череп; вообще, он предпочитает искусственную, неизменную натуру, и живые цветы во множестве появляются в его натюрмортах лишь к 1930-м гг. Зато природа, живая и изменчивая, осязаемая и полная движения, предстает в его крымских пейзажах, созданных в 1930−50-е гг. («Тополя», 1927; «Беасальская долина», 1937; «Пейзаж с луной», 1944, и др.). Тонально сближенный их колорит все же сохраняет декоративную насыщенность. И даже в серии индустриальных видов металлургических заводов и нефтяных промыслов художник не теряет культуры цельного видения. Помимо творческой работы, Куприн много сил и времени отдавал преподаванию: с 1920 г. — во Вхутемасе-Вхутеине, в Московском текстильном институте и других вузах (до 1952 г.). С 1954 г. — член-корреспондент АХ.

artchive.ru

КУПРИН Александр Васильевич - Галерея произведений (136 изображений). - Страница 2 из 7

admin 12.11.2012 Галерея, Новости, Топ-20 6,717 Показы

Открыть доступ 21. Куприн Александр «Завод под Москвой» 1915 Холст, масло 90,8х118,3 Государственная Третьяковская галерея

21. Куприн Александр «Завод под Москвой» 1915 Холст, масло 90,8х118,3 Государственная Третьяковская галерея  22. Куприн Александр «Натюрморт с бегонией, подносом и яблоками» 1916 Холст, масло 89х100 Государственная Третьяковская галерея

22. Куприн Александр «Натюрморт с бегонией, подносом и яблоками» 1916 Холст, масло 89х100 Государственная Третьяковская галерея  23. Куприн Александр «Лежащая обнаженная натурщица с искусственными фруктами на блюде и с азиатским кувшином» 1917 Холст, масло 122х165 Государственная Третьяковская галерея

23. Куприн Александр «Лежащая обнаженная натурщица с искусственными фруктами на блюде и с азиатским кувшином» 1917 Холст, масло 122х165 Государственная Третьяковская галерея  24. Куприн Александр «Натюрморт. Цветы на фоне набойки» 1917 Холст, масло 104х123 Бывшее собрание Т.С.Анисимовой-Куприной, вдовы художника

24. Куприн Александр «Натюрморт. Цветы на фоне набойки» 1917 Холст, масло 104х123 Бывшее собрание Т.С.Анисимовой-Куприной, вдовы художника  25. Куприн Александр «Натюрморт с ножницами» 1917 Холст, масло 73х87 Краснодарский краевой художественный музей

25. Куприн Александр «Натюрморт с ножницами» 1917 Холст, масло 73х87 Краснодарский краевой художественный музей  26. Куприн Александр «Натюрморт. Красные искусственные цветы и зеленый поднос на белом фоне» 1917 Холст, масло 119х139 Томский областной художественный музей

26. Куприн Александр «Натюрморт. Красные искусственные цветы и зеленый поднос на белом фоне» 1917 Холст, масло 119х139 Томский областной художественный музей  27. Куприн Александр «Натюрморт. Розовые, лиловые и черные искусственные цветы на розовом фоне (Букет цветов)» 1917 Холст, масло 103,5х93 Государственный Русский музей

27. Куприн Александр «Натюрморт. Розовые, лиловые и черные искусственные цветы на розовом фоне (Букет цветов)» 1917 Холст, масло 103,5х93 Государственный Русский музей  28. Куприн Александр «Натюрморт с лейкой» 1917 Бумага, итальянский карандаш, акварель 33,5х41 Бывшее собрание Т.С.Анисимовой-Куприной, вдовы художника

28. Куприн Александр «Натюрморт с лейкой» 1917 Бумага, итальянский карандаш, акварель 33,5х41 Бывшее собрание Т.С.Анисимовой-Куприной, вдовы художника  29. Куприн Александр «Натюрморт на круглом столе с черной бутылью и трубкой, с лиловой и белой драпировками и двумя грушами» 1917 Холст, масло 98х89 Государственный Русский музей

29. Куприн Александр «Натюрморт на круглом столе с черной бутылью и трубкой, с лиловой и белой драпировками и двумя грушами» 1917 Холст, масло 98х89 Государственный Русский музей  30. Куприн Александр «Натюрморт с кактусом и конским черепом на черном фоне» 1917 Холст, масло 105х102 Государственный Русский музей

30. Куприн Александр «Натюрморт с кактусом и конским черепом на черном фоне» 1917 Холст, масло 105х102 Государственный Русский музей  31. Куприн Александр «Натюрморт с кактусом и конским черепом» 1917 Холст, масло 105х94 Саратовский государственный художественный музей

31. Куприн Александр «Натюрморт с кактусом и конским черепом» 1917 Холст, масло 105х94 Саратовский государственный художественный музей  32. Куприн Александр «Натюрморт с глиняным кувшином и фиолетовой драпировкой на круглом столе» 1917 Холст, масло 79х88,5 Тамбовская областная картинная галерея

32. Куприн Александр «Натюрморт с глиняным кувшином и фиолетовой драпировкой на круглом столе» 1917 Холст, масло 79х88,5 Тамбовская областная картинная галерея  33. Куприн Александр «Натюрморт со шляпой» 1917(?) Холст, масло 113х162 Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан Казань

33. Куприн Александр «Натюрморт со шляпой» 1917(?) Холст, масло 113х162 Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан Казань  34. Куприн Александр «Натюрморт с кактусом» 1917 Бумага, угольный и графитный карандаши, гуашь, акварель 24,8х27 Государственная Третьяковская галерея

34. Куприн Александр «Натюрморт с кактусом» 1917 Бумага, угольный и графитный карандаши, гуашь, акварель 24,8х27 Государственная Третьяковская галерея  35. Куприн Александр «Древнерусская архитектура. Москва» 1918 Бумага на картоне, графитный карандаш, акварель 42х50 Бывшее собрание Т.С.Анисимовой-Куприной, вдовы художника

35. Куприн Александр «Древнерусская архитектура. Москва» 1918 Бумага на картоне, графитный карандаш, акварель 42х50 Бывшее собрание Т.С.Анисимовой-Куприной, вдовы художника  36. Куприн Александр «Обнаженная натурщица с синей вазой» 1918 Холст, масло 105х122 Бывшее собрание Т.С.Анисимовой-Куприной, вдовы художника

36. Куприн Александр «Обнаженная натурщица с синей вазой» 1918 Холст, масло 105х122 Бывшее собрание Т.С.Анисимовой-Куприной, вдовы художника  37. Куприн Александр «Натюрморт. Фрукты» 1918 Холст, масло 76х83 Нижегородский государственный художественный музей

37. Куприн Александр «Натюрморт. Фрукты» 1918 Холст, масло 76х83 Нижегородский государственный художественный музей  38. Куприн Александр «Сельский домик. Село Зюзино» 1918 Бумага, итальянский карандаш 34х51 Бывшее собрание Т.С.Анисимовой-Куприной, вдовы художника

38. Куприн Александр «Сельский домик. Село Зюзино» 1918 Бумага, итальянский карандаш 34х51 Бывшее собрание Т.С.Анисимовой-Куприной, вдовы художника  39. Куприн Александр «Сельский домик. Село Зюзино» 1918 Холст, масло 73х98 Государственный Русский музей

39. Куприн Александр «Сельский домик. Село Зюзино» 1918 Холст, масло 73х98 Государственный Русский музей  40. Куприн Александр «Москва. Пейзаж с церковью» 1918 Холст, масло 99х124 Государственный Русский музей Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

40. Куприн Александр «Москва. Пейзаж с церковью» 1918 Холст, масло 99х124 Государственный Русский музей Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

cultobzor.ru

Куприн, картина

Куприн Александр Иванович - Произведения - "Картина"

I

На вечере у одного известного литератора, после ужина, между собравшимися гостями затеялся неожиданно горячий спор о том, бывает ли в наше, скудное высокими чувствами, время настоящая, непоколебимая дружба? Все единогласно высказались, что -- нет, такой дружбы не бывает и что теперешняя дружба многих испытаний совсем не может выдержать. В определении же причин, расторгающих дружбу, спорщики разошлись. Один говорил, что дружбе мешают деньги, другой -- женщина, третий -- сходство характеров, четвертый -- бремя и заботы семейной жизни, и все в таком роде. Когда же спорщики, накричавшись вдоволь и ничего не выяснив, устали, тогда один почтенный человек, до сих пор в прения не вступавший, сказал: -- Все, господа, сказанное вами, очень веско и замечательно. Однако я знаю в жизни пример, когда дружба прошла сквозь все перечисленные препятствия и осталась неприкосновенною. -- И что же,-- спросил хозяин,-- эта дружба так до гроба и продолжалась? -- Нет, не до гроба. А тому, что она пресеклась, была особая причина. -- Какая же? -- спросил хозяин. -- Причина очень простая и в то же время удивительная. Дружбу эту расторгнула святая Варвара. Так как из гостей никто не понял, как это святая Варвара могла в наш меркантильный век разорвать дружбу, то все просили Афанасия Силыча (так звали почтенного человека) объяснить свои загадочные слова. Афанасий Силыч на это улыбнулся и ответил: -- Тут загадочного ничего нет. История эта простая и печальная, история страданий большого сердца. И если вам действительно угодно будет послушать, то я сейчас ее с удовольствием и расскажу. Все приготовились слушать, и Афанасий Силыч начал свой рассказ.

II В начале девятнадцатого столетия была известна богатством, знатностью рода и большою гордостью фамилия князей Белоконь-Белоноговых. Но сама судьба эту фамилию осудила на вымирание, так что теперь об ней уже нет и помину. Последний ее боковой отпрыск -- не в осуждение говорю -- кончил недавно свое земное поприще в аржановском доме (есть такой известный ночлежный вертеп в Москве) среди золоторотцев, пьяниц и разбойников. Но до него мой рассказ не коснется, потому что предметом его будет князь Андрей Львович, с которым и прекратилась прямая линия. При жизни отца -- а это было еще во время крепостной зависимости -- князь Андрей служил в гвардии и считался одним из самых блестящих офицеров. Деньгам счету не знал, танцор, красавец, женский любимец, дуэлист,-- ну, чего еще, кажется? Однако, когда папаша скончался, князь Андрей службу бросил, как его ни уговаривали остаться. "Я, говорит, с вами пропаду здесь, а мне любопытно узнать все, что мне от судьбы определено". Странный он был человек, своеобычный и, так сказать, фантастический. Лестно ему казалось всякую свою мечту сейчас же и на деле доказать. Как только схоронил он князя Льва Андреевича, так сейчас и закатился по заграницам. Удивительно, где его ни носило! Высылались ему деньги через всякие агентства и банкирские дома, то в Париж, то в Калькутту, то в Нью-Йорк, то в Сидней. Это все, опять повторяю, мне доподлинно известно, так как мой отец был у него главным управляющим над всеми его двумястами тысяч десятин. Через четыре года воротился князь Андрей, исхудалый, бородищей оброс, сам от загара коричневый,-- и узнать трудно. Как приехал, да засел в своей пнищевской усадьбе, да надел халат, только его и видели. Заскучал. А я в то время к князю очень сделался вхож, потому что он меня полюбил за мой характер веселый, и все-таки я кое-какое образование получил, так что мог ему собеседником служить. Опять же я свободный человек был: отец меня еще при князе Льве Андреевиче откупил. Всегда князь Андрей встречал меня ласково и садиться велел. Даже сигарами потчевал. Сидеть я при нем скоро привык, а к сигарам никак притерпеться не мог -- все у меня от них вроде морской болезни делалось. Любопытно мне было все эти вещи рассматривать, какие князь из путешествия с собою привез. Шкуры тигровые и львиные, сабли кривые, божков, чучела зверей разных, дорогие камни и материи. А князь, бывало, лежит на диване своем огромном, курит и хоть над моим любопытством смеется, однако все это сейчас же объяснит. А потом, как увлечется сам да начнет свои приключения рассказывать, так, поверите ли, у меня от восторга мураши по спине бегали. Только он говорит-говорит, да вдруг сморщится и замолкнет. Ну и я молчу. Тогда князь вдруг и скажет: -- Скучно мне, Афанасий. Ну вот я весь свет объехал, все видел, в Мексике лошадей диких ловил, в Индии на тигров охотился, и тонул, и песком меня засыпало -- ну, а дальше что же? Нет,-- говорит,-- ничего на свете нового. А я ему на это, знаете, по простоте отвечаю: -- Вам бы жениться, князь. Он на это только засмеется. -- Я бы,-- говорит,-- женился, когда бы нашел женщину такую, чтобы я ею дорожил и уважал бы ее. Я вот всех наций и сословий женщин видел, и все-таки я не урод, и не глуп, и богат, так что они мне знаки своего внимания очень оказывали, а такой женщины, какую мне нужно, я не видел. Все они либо продажны, либо развратны, либо глупы, либо уж чересчур добродетельны, и с ними одна тоска. А мне все-таки скучно. Вот другое дело, если бы у меня какой-нибудь талант или дар был... Я на это обыкновенно говорю: -- Да какого же вам еще, князь, таланта надобно? Слава богу, из себя красавец, земли, сами говорите, больше, чем у иного немецкого принца, силищей этакой бог наградил. Я бы и никакого таланта не желал. А князь усмехнется на это и скажет: -- Глуп ты, Афанасий, и еще чересчур молод. Поживешь и, коли не исподличаешься, вспомнишь мои эти самые слова.

III Впрочем, у князя Андрея был свой талант и, на мой взгляд, даже очень большой, а именно -- живописный, к чему он еще в детстве оказывал наклонности. Будучи за границей, князь почти с год провел в Риме, учился рисовать картины и даже, как он сам рассказывал, одно время думал сделаться настоящим художником, но почему-то раздумал или заленился. Сидя у себя в Пнищах, он про свои занятия вспомнил и опять принялся рисовать красками. Нарисовал реку, мельницу, образ святителя Николая для церкви -- очень хорошо нарисовал. А кроме этого занятия, было у князя еще одно развлечение -- ходить на медведя. В наших местах этого зверя -- страсть сколько. И ходил всегда по-мужицки, с рогатиной и с ножом, а с собой брал только охотника Никиту Драного. "Драным" его называли за то, что ему медведь с черепа кожу своротил, так он навеки и остался. С народом был прост и приветлив. Так прост, что если понадобится мужику лесу на избу или лошадь пала, сейчас так прямо к князю и идет,-- знает, что отказу не будет. Только рабства и лакейства не любил и, вот тоже, лжи никогда не прощал никому. За что его еще крепостные обожали, так это за то, что озорства по части женской за ним не водилось,-- извините за грубое слово. Девки в нашей стороне на всю Россию красавицы, и другие господа помещики целые гаремы держали, так что и для себя и для гостей. А у нас ни-ни. То есть, конечно, без этого не обходилось, по человеческой слабости, впрочем, тихо и скромно, на стороне, и никому обиды не выходило из этого. Однако как ни был князь Андрей с низшими прост и пленителен, а с равными и с начальством был горд и дерзок, даже и без надобности. Особенно не любил чиновников. Бывало, приедет какой-нибудь по откупной части, или по полицейской, или по акцизной (а тогда дворяне еще службу для себя почитали, кроме военной, унизительной), приедет, да как иногда человек еще новый и начнет петушиться. "Почему то не так да то не этак!" Управляющий ему вежливо докладывает, что, мол, князево распоряжение, и отменять никак нельзя. Значит, понятно: получай свою положенную мзду и удаляйся. А тот все храбрится: "Да что мне ваш князь, я сам здесь закона представитель!" И сейчас, чтобы его до самого князя вели. Отец, бывало, уж из жалости остерегает: "Князь, дескать, у нас на руку тяжеленек". Куда! И слушать не хочет. Ну, таким манером, он и к князю Андрею наскоком является. "Помилуйте, что это за беспорядки? Да где это видано? Да я, да мы!" Князь все молчит-молчит, да вдруг как побагровеет да глазами сверкнет -- страшный был во гневе человек. "На конюшню, каналью!" -- крикнет. Ну, сейчас, натурально, расправа. В то время многие помещики это одобряли и почему-то все на конюшне. По обычаю предков. А потом, через дня два, отец тайно от князя едет в город и наказанному везет пакетик с радужными. Я, бывало, уж осмелею, да и скажу ему: "Князь, а ведь чиновник-то жаловаться будет, как бы вам в ответе быть не пришлось". А он мне на это: "Ну, так что же? Пусть с меня взыскивает бог и мой великий государь, а я за продерзость наказать обязан". Да на что же лучше, помилуйте, ведь он раз такую шутку губернатору отлил. Прибегает к князю Андрею однажды рабочий с парома и докладывает, что на той стороне реки губернатор. Князь и говорит: -- Ну так что же из этого? -- Да он, говорит, паром требует, ваше сиятельство. Умный был мужик, знал Князев характер. -- Как это он требует паром? -- Исправник послал сказать, чтобы немедленно паром был. Князь сейчас же распорядился: -- Не давать парома. Так и не дали. Тогда губернатор догадался и присылает записку, что, мол, так и так, дорогой Андрей Львович (а они были между собою троюродные кузены), окажи твою любезность, дай мне паром. И подписал имя и фамилию. Ну, уж тут сам князь его любезно на берегу встретил и такой банкет ему задал, что целую неделю губернатор выехать из Пнищей не мог. А дворянам, даже самым захудалым, князь в случае недоразумений не отказывал в сатисфакции. Однако его остерегались, потому что знали его характер неукротимый и знали, что он в восемнадцати дуэлях на своем веку участвовал. Дуэли в ту же пору между дворянами были даже очень обыкновенным делом.

IV Так и прожил князь Андрей в пнищевской усадьбе года два с лишком. А тут как раз подошел царский освободительный манифест, и начался среди господ помещиков переполох. Многие даже очень недовольны были, засели у себя в глуши и принялись докладные записки писать. Другие, которые поскупее и подальновиднее, норовили как бы со своими выкупными свидетельствами да с землей какую ни на есть выгоду соблюсти. А были и такие, что в ту пору очень опасались бунта крестьянского и просили для ихнего ограждения у начальства хоть каких-нибудь местных инвалидов. Князь Андрей, когда пришел манифест, собрал своих мужиков и очень простыми словами, однако без искательств, им объяснил: "Вы, мол, теперь свободны, так же как и я. Это так и должно было случиться. А вы свободу свою во зло не обращайте, потому что начальство вам всегда может заглянуть туда, откуда ноги растут. Да помните, что как был я вам раньше помещиком, так и теперь буду. А землю берите на выкуп, какой сможете поднять". И с этими словами уехал внезапно в Петербург. А вам, господа, я думаю, хорошо известно, что в то время в обеих столицах делалось. Сразу тогда у дворян очутились в руках целые вороха деньжищ, и пошла катавасия. На что уж удивляли всю Россию откупщики да концессионеры с банкирами, однако перед господами помещиками оказались они мальчишками и щенками. Ужас, что творилось! Иной раз за одним ужином целые состояния пускались на ветер. Вот так князь Андрей в самый водоворот и попал и закрутился. Да еще вдобавок с товарищами полковыми встретился и потом уж никакого удержу знать не хотел. Однако прожуировал недолго, потому что вскоре не своей охотой должен был Петербург оставить. И все из-за лошадей.

V Ужинал он в компании большой со своими офицерами в самом что ни на есть модном ресторане. Пили очень много и все больше шампанское. Только вдруг зашла у них речь о лошадях,-- известно, постоянный разговор офицерский,-- у кого в Петербурге лошади самые резвые. Один казак -- фамилии его не помню, только знаю, что был он из кавказских владетельных князей,-- этот казак и скажи в ту пору, что резвее всех пара вороных жеребцов у ..., -- и назвал чрезвычайно высокопоставленную особу. -- Это,-- говорит,-- не кони, а варвары. С ними один только Илья и может управиться, и никому тех злодеев не обогнать. А князь Андрей засмеялся на это. -- Да я,-- говорит,-- их на своих соловых обгоню. А казак говорит: -- Нет, не обгонишь. -- Ан нет, обгоню. -- Не обгонишь. -- Обгоню. -- Ну, в таком разе,-- говорит казак,-- мы с тобой об заклад сейчас пойдем. И пошли об заклад. Поставили условие, что ежели князь Андрей осрамится, то он казаку пару соловых отдает и к ним сани и карету с серебряной сбруей, а если князь Илью обгонит, то казак должен все билеты в театре оперном купить, когда госпожи Барбы представление пойдет, и самому казаку чтобы забраться на галерею и никого в театр не пускать. А в то время госпожой Барбо весь бомонд [высший свет (от франц. beau monde)] сильно пленялся. Ну-с, прекрасно. На другой день князь просыпается и велит лошадей соловых закладывать. Коньки на вид были неважные, так себе -- степнячки косматенькие, однако довольно прыткие, а главное -- угонистые и в скачке имели чрезвычайно долгий дух. Тут уже товарищи видят, что дело не на шутку идет, стали князя отговаривать: "Брось ты это самое пари, потому что как бы тебя не упекли за твою фантазию куда-нибудь". Однако князь их не послушал и велел позвать кучера Варфоломея. Кучер Варфоломей был человек мрачный и, так сказать, отвлеченный. Силищей его господь наградил ни с чем не соразмерной, так что он мог тройку на всем скаку остановить. Аж лошади на задние ноги падут. Пил ужасно, разговаривать ни с кем не любил, а князя своего хоть и обожал всей душою, но был с ним груб и заносчив, за что иногда свою порцию березовой каши и получал. Призвал князь Варфоломея и говорит ему: -- Можешь ты, Варфоломей, нынче одну пару на наших соловых обогнать? Варфоломей спрашивает: -- Какую? Князь ему рассказал, как и что. Варфоломей затылок почесал. -- Знаю я,-- говорит,-- эту пару, да и Илья довольно мне хорошо известен. Человек опасный. Однако, ежели вашему сиятельству угодно, обогнать можем. Только в случае соловые пропадут -- не гневайтесь. -- Хорошо. Сколько же тебе теперь надо водки в твое горло влить? Но Варфоломей от водки отказался. -- Меня,-- говорит,-- пьяного лошади не уважают. Сели и поехали. Стали на конце Невского проспекта. Дожидаются. Заранее было известно, что особа в полдень должна была проехать. Так и случилось. В полдень показалась пара вороных, Илья кучером, и в санях -- особа. Только дал им князь маленько отъехать и говорит: -- Валяй! Пустил Варфоломей соловых. Как услышал Илья за собой топ конский -- обернулся; обернулась и особа. Илья дал коням вожжи, и Варфоломей тоже надбавил ходу. А хозяин тех вороных был человек пламенный, бесстрашный и до лошадей большой охотник. Он Илье и говорит: -- Чтобы этот нахал нас обогнать не смел. Что тут началось, я и сказать не умею. И кучера и кони точно сбесились: снег прямо тучей над ними. Сначала-то вороные как будто и обогнали, однако долго выдержать не могли, приустали. Князь Андрей около самого вокзала вперед выскочил, а особа ему этак гневно пальцем погрозила. А на другой день князя вызвал к себе петербургский губернатор, господин светлейший князь Суворов, и сказал ему так: -- Уезжайте-ка вы, князь, скорее из Петербурга. Если вас не наказали примерно, то это потому только, что особа, которой вы вчера дерзость оказали, имеет большое пристрастие к людям отчаянным и смелым. И об вашем пари ей также все известно. Но уж больше в Петербург ни ногой, и то благодарите господа, что дешево отделались. Однако, господа, я о князе Андрее заболтался, а к тому, что обещал доказать, еще и не приступал. Впрочем, скоро и конец моему повествованию. А главное, я, хоть и разбросанно, но все-таки личность князя Андрея описал, как мог.

VI После знаменитой своей скачки поехал князь в Москву и там продолжал вести петербургскую линию, только в увеличенном размере. Одно время только об его причудах и было по всему городу разговоров. Вот тут-то и случилось с ним то, над чем он в Пнищах издевался. Стала на его пути женщина. Да какая же, я вам доложу, женщина! Королева! Теперь и нет таких больше. Красоты самой удивительной... Была она прежде актрисой, потом вышла замуж за купца-миллионера, а когда купец умер, то она ни за кого замуж выйти не пожелала, говорила, что ей свобода дорога. И чем она прельстила особенно князя, так это своею небрежностью. Никого она знать не хотела, ни богатых, ни знатных, и своим большим деньгам никакого внимания не оказывала. Как увидел ее князь Андрей, так сразу и влюбился. Привык он к тому, чтобы ему сразу на шею вешались, и потому женщин мало уважал. А тут вдруг точно его и не замечают. Весела, приветлива, букеты и подарки принимает, а чуть он о чувствах -- она сейчас же в смех. Это князя и уязвило. Прямо даже до затмения рассудка. Вот как-то раз поехал князь с Марьей Гавриловной -- королеву-то звали Марьей Гавриловной -- в Яр, слушать цыган, и с ними -- большая компания, человек в пятнадцать. Тогда вокруг князя целая толпа прихвостней ветшалась, так ее и звали белоноговским штабом. Сидят они все за столом, пьют вино, цыгане им поют и пляшут. Вдруг Марье Гавриловне курить захотелось. Взяла она пахитоску -- курили тогда из соломы вертушки такие -- и ищет огня. Князь это увидел и моментально -- хвать билет банковый в тысячу рублей, зажег об свечу и подает. Все кругом так и ахнули, фараоны даже петь перестали, и глаза у них от жадности блестят. В это время кто-то за соседним столом не очень громко, однако довольно явственно, сказал: -- Дурак! Князь вскочил, точно его шилом кольнули. А за соседним столом сидит этакий маленький, тщедушный человечек и на князя глядит прямо в упор самым спокойным образом. Князь сейчас к нему: -- Как вы осмелились мне сказать "дурак"? Кто вы такой? Маленький человечек ему на это очень хладнокровно: -- Я,-- говорит,-- художник Розанов. А дураком назвал вас потому, что на эти деньги, что вы сожгли из фанфаронства, можно было бы четырех больных целый год в больнице содержать. Все сидят, ждут, что будет. Характер-то князя неудержимый хорошо был известен. Или он этого маленького человечка сейчас бить начнет, или на дуэль вызовет, или даже просто прикажет посечь. И вдруг князь, мало помолчавши, обращается к художнику с такими неожиданными словами: -- Вы, господин Розанов, совершенно правы. Я действительно дураком себя перед хамами показал, и теперь, ежели вы мне руки не протянете и от меня не возьмете сейчас пяти тысяч для Мариинской больницы, то этим мне тяжкую нанесете обиду. А Розанов отвечает: -- И деньги возьму, и руку вам протяну с одинаковым удовольствием. В это время Марья Гавриловна князю тихонько шепчет: -- Позовите художника к нам, а штабу своему велите убраться. Князь учтиво обратился к господину Розанову и попросил к ним подсесть, а потом повернулся к штабу и сказал: -- Чтобы я вас здесь больше не видел.

VII И завязалась с той поры между князем и Розановым теснейшая дружба. Друг без друга дня провести не могут. Либо художник у князя, либо князь Андрей у художника. А Розанов жил тогда на Третьей Мещанской, на четвертом этаже, занимал две комнаты: одна мастерская, другая спальная. Звал его все князь к себе переехать, но художник отказывался. "Ты мне, говорит, и так очень дорог, а кроме того, я в богатстве заленюсь и свое искусство позабуду". Так и не переехал. Все им друг в друге интересно было. Начнет Розанов говорить о живописи, о картинах разных, о жизни великих художников,-- князь слушает, слова не проронит. А потом князь примется про свои приключения в диких странах рассказывать,-- у художника и глаза заблестят. -- Постой,-- скажет,-- вот я скоро думаю одну большую картину написать. Тогда у меня хорошие деньги будут, и мы вместе за границу поедем. -- Да зачем тебе деньги? -- спросил князь.-- Хочешь завтра поедем? Все, что у меня есть, я с тобой могу поделить. Но художник стоял на своем. -- Нет, подожди, я картину напишу, а тогда уже и будем говорить. Настоящая была между ними дружба. И даже удивительно: такое влияние Розанов над князем имел, что удерживал его от многих горячих и необдуманных поступков, к которым князь по своей пылкой натуре был весьма склонен.

VIII Любовь князя к Марье Гавриловне не только не уменьшалась, но еще более распалялась, только все ему не было успеха. Он у нее сколько раз руки и сердца на коленях просил, но она ему все одно отвечает: "Что же я, говорит, сделаю, если я вас не люблю?" -- "Ну, не любите,-- говорит князь,-- может, потом слюбится, а без вас я несчастный человек". А она ему на это отвечает: "Мне очень вас жаль, но вашей беде я помочь не могу".-- "Да вы, может быть, кого-нибудь уже любите?" -- "Может быть, и люблю". И сама смеется. Затосковал князь. Лежит у себя дома на диване лицом к стене, хмурый, молчит, от еды его даже отбило. В доме все на цыпочках ходят... В одну из таких минут как-то приезжает Розанов, тоже лица на нем нет. Вошел в князев кабинет, поздоровался и молчит. И оба молчат. Наконец художник с духом собрался и говорит: -- Послушай, Андрей Львович, мне больно, что я тебе сейчас дружеской рукой удар нанесу. Князь, лежа лицом к стенке, отзывается: -- Пожалуйста, без прелюдий, говори прямо. Тогда художник прямо и объяснился: -- Теперь мне Марья Гавриловна вроде как жена. Князь спрашивает: -- Может быть, ты с ума сошел? -- Нет,-- говорит художник,-- я с ума не сошел. Марью Гавриловну я давно любил, но не смел ей своих чувств открыть. А сегодня утром она мне сказала: "Что нам друг от друга прятаться? Я давно вижу, что вы меня любите, и сама я также вас люблю. Только замуж за вас не выйду, а будем так..." Рассказал художник всю эту историю, а князь лежит, не шевелится и ни слова в ответ. Розанов посидел, поглядел, да и вышел тихонько из кабинета. Однако через неделю переломил себя князь Андрей, хотя ему это многого стоило, потому что он даже сединой пошел. Приехал он к Розанову и объявил ему: -- Я вижу, насильно мил не будешь, а только я из-за бабы не хочу единственного друга терять. Розанов его обнял и заплакал. А Марья Гавриловна ему руку протянула (она тут же была) и говорит: -- Я вас очень уважаю, Андрей Львович, и тоже хочу быть вашим другом. Тогда князь совсем повеселел, и лицо у него сделалось ясное. -- А ведь признайтесь,-- говорит,-- не назови меня Розанов тогда в Яре дураком, вы бы его не полюбили? Она только улыбается. -- Очень даже вероятно,-- говорит. А через неделю вот что случилось. Приехал к ним князь Андрей скучный, рассеянный. Говорил о том, о другом, а у самого как будто мысль какая-то в голове гвоздем сидит. Художник, зная натуру князя, спрашивает, что с ним. -- Да так, пустяки,-- говорит князь. -- Ну, а все-таки? -- Да говорю, пустяки. Предприятие это, банк дурацкий, где мои деньги лежали... -- Ну? -- Лопнул. И теперь у меня всего имущества только то, что на мне есть. -- Это действительно пустяки,-- сказал Розанов и сейчас же позвал Марью Гавриловну и приказал ей очистить верх дома для помещения князя.

Х Так и поселился князь Андрей у Розанова. Целый день лежит на диване, читает романы французские и ногти шлифует. Но это ему скоро наскучило, и он однажды сказал Розанову: -- А ты знаешь, я ведь тоже рисовать-то учился. Розанов удивился. -- Не может быть? -- Нет, учился. Я тебе даже и картины свои покажу. Посмотрел Розанов и говорит: -- У тебя очень большие способности, только ты дурацкую школу прошел. Князь так и обрадовался. -- Ну, а что,-- спрашивает,-- ежели я теперь заниматься буду, могу я что-нибудь путное написать? -- И даже очень можешь. -- А если я до сих пор баклуши бил? -- Это ничего не значит. Трудом одолеешь. -- А голова моя седая? -- Тоже ничего. Другие поздней начинали. Если хочешь, я и сам с тобой займусь. И начали вдвоем заниматься. Розанов только удивляется, какой у князя развертывается громадный дар к живописи. А князь в работу так и въелся, отходить не хочет, так что уж художник силком его отрывал. Прошло месяцев с пять. Раз приходит Розанов к князю Андрею и говорит ему: -- Ну, коллега, теперь ты созрел и уже понимаешь, что такое рисунок и школа. Прежде ты был дикарем, а теперь у тебя и вкус тонкий вырабатывается. Пойдем со мною, я тебе покажу ту картину, о которой уже не раз намекал. До сих пор она для всех была тайной, а тебе я ее покажу, и ты мне свое мнение скажешь. Повел он князя в мастерскую, поставил его в надлежащий угол зрения и открыл занавес, опущенный над картиной. А на картине была изображена святая Варвара, омывающая прокаженному на ноге язвы. Долго стоял князь перед картиной, и лицо у него сделалось мрачное, точно потемнело. -- Ну, как же ты находишь? -- спрашивает Розанов. А князь отвечает со злобой: -- Так нахожу, что я теперь больше к кистям никогда и притрагиваться не буду.

XI Картина художника Розанова была произведением высокого вдохновения и труда. Представляла она, как святая Варвара стоит на коленях перед прокаженным и омывает его ужасную ногу, а лицо у нее светлое, радостное и красоты неземной. А прокаженный смотрит на нее с молитвенным восторгом и неизъяснимою благодарностью. Удивительная была картина! Розанов готовил ее для выставки, но об ней заранее прокричали газеты и молва. Повалила в мастерскую Розанова публика. Придут, взглянут на святую Варвару да на прокаженного, да так и стоят по часу и более. И тех, которые ничего в искусстве не понимали, слеза прошибала. Один англичанин был тогда в Москве, мистер Бродлей, так он с первого раза предложил Розанову за картину пятнадцать тысяч. Однако Розанов не согласился. А с князем в то время что-то странное приключилось. Ходит пасмурный, исхудалый, ни с кем не говорит. Запивать начал. Розанов пробовал его разговорить -- отвечает дерзостями. А когда публика из мастерской уходила, сядет князь Андрей перед мольбертом со святой Варварой и сидит целыми часами, неподвижно смотрит... Так это продолжалось недели две с лишком, а там и случилось неожиданное и, поистине, скажу, ужасное дело. Приходит однажды Розанов домой и спрашивает, дома ли князь Андрей Львович. Слуга ему докладывает, что князь спозаранку ушел, а самому Розанову записку оставил. Взял Розанов записку и прочел. А в записке вот что стояло: "Прости мой ужасный поступок. Я был в безумии и через минуту уже раскаялся. Я ухожу совсем, потому что у меня не хватает сил убить себя". И затем подпись. Тогда Розанов все понял. Кинулся он в мастерскую и увидел, что его божественное произведение лежит на полу истерзанное, растоптанное, искрошенное ножом... Тогда он заплакал и сказал: -- Мне не жаль картины, а мне жаль его. Зачем он мне не сказал, что у него в душе было. Я бы сам тогда поскорее картину продал; или подарил кому-нибудь. А об князе Андрее с той поры нет ни слуху ни духу, и никому не известно, что он пережил после своего безумного поступка.

rasskaz-kartina.narod.ru