ЕФИМ ВАСИЛЬЕВИЧ ЧЕСТНЯКОВ. Картины честнякова ефима

Честняков Ефим Васильевич – Самобытный русский художник из деревни Шаблово, что под Кологривом

I. ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫМ.М.Орехова (Кострома)

В 1959 году 30 августа распоряжением Совета Министров Российской Федерации был учреждён в городе Костроме историко-архитектурный музей-заповедник на базе архитектурного ансамбля бывшего Ипатьевского монастыря и областного краеведческого музея.

В структуру музея-заповедника был введён музей деревянного зодчества под открытым небом, началом которого послужили спасённые от затопления в Костромской низменности оригинальные церковь Преображения из села Спас-Вёжи и четыре бани, тоже на сваях, перевезённые из деревни Жарки в 1955–1956 гг.

Сразу был поставлен вопрос о выявлении других памятников деревянного зодчества на территории области и доставки их на территорию, прилегающую к музею-заповеднику, для сохранения. На 1959 год из бюджета музею-заповеднику для этой цели были отпущены дополнительные средства.

В штате музея не было специалистов по архитектуре, искусству или этнографии. Поэтому архитектор научно-реставрационных мастерских Иосиф Шефтелевич Шевелёв проявил инициативу возглавить совместную с музеем экспедицию по обследованию районов области. Тем более, что у него уже был опыт по перевозке церкви Преображения и бань.

В 1959 году экспедиция обследовала северо-западные районы: Солигаличский и Судайский, в 1960 г. — Павинский, Пыщугский и Кологривский. В Кологривском районе в деревне Шаблове внимание экспедиции привлёк необычайный дом, похожий на двухэтажный овин. Когда Шевелёв стал спрашивать жителей (как он мне рассказывал), кто в этом доме живёт, ему отвечали: «Старик святой». Всё это очень заинтересовало Иосифа Шефтелевича, и он упросил хозяина этого жилища впустить его и познакомиться.

По возвращении экспедиции Шевелёв рассказал мне об этой встрече подробно. Обитатель дома-овина оказался интересным человеком: художником, скульптором и, главное, учеником знаменитого художника Репина. Рассказал и о тех условиях, в которых жил Ефим Васильевич. Меня это очень тронуло. Шевелёв тоже был заинтересован подробнее изучить этого человека. Мне он сказал, что хорошо было бы послать туда художника.

В штате музея был художник-оформитель, но он не мог определить ценность и самобытность картин и скульптур, которые видел Шевелёв. Да Шевелёв ещё сказал: «Я не художник и не искусствовед, но думаю, что Честняков очень оригинальная личность». Мне пришлось просить художественный фонд послать кого-то из художников, искусствоведов у них не было. Решили послать директора картинной галереи Анатолия Ивановича Яблокова. Он в то время считался самым знающим и даже выдающимся художником.

У галереи тоже средств не было, так как был уже 3-й квартал. Я обратилась к начальнику управления культуры Михаилу Павловичу Смирнову за разрешением оплатить командировку Яблокова за счёт музея. Он разрешил. Яблоков возвратился с грустным определением, что Честняков не художник, а так — просто любитель, изображает деревенских ребятишек и в своих картинах, и в скульптурах из глины. На картинах изображает в основном деревенские гуляния и бытовые сцены.

От Шевелёва я знала, что Честняков живёт очень бедно, что в деревне одни его считают святым, другие чудаком, но все жалеют и помогают ему жить, кто чем может. По рассказам Шевелёва и то, что Ефим Васильевич — ученик Репина, я считала себя обязанной помочь этому человеку, хотя бы материально. Я звонила в Кологривский райсобес о назначении Честнякову пенсии. Чиновники отвечали, что у него нет рабочего стажа. Тогда я поехала в Кологрив, пошла в райком и райисполком и доказала, что нельзя оставлять человека жить на подаянии. После долгих дебатов дали пенсию 8 рублей. Сейчас смешной кажется эта пенсия, а в то время на неё можно было купить: 2 кг сахара (1 р. 80 коп.), на 3 р. хлеба на месяц (по 13–18 коп.), 2 бутылки масла растительного (2 р.), а на остальные рубль двадцать — соли, мыла, спичек и др. мелочи. Я сейчас не помню, как такую пенсию воспринял Ефим Васильевич.

Когда в году 61 или 62 я ездила в Кологривский музей с проверкой работы, то встретилась с племянницей Честнякова (она приходила в библиотеку музея) или с другой родственницей, жившей в Кологриве. Я её очень просила, чтобы она сберегла всё, что осталось от Ефима Васильевича. В то время его уже не было.

Не помню, в каком году сотрудники музея ИЗО делали отчёт о проведённой ими экспедиции. Директор музея Виктор Ингатьев рассказал, что они открыли очень оригинального художника и скульптора. У меня невольно вырвалась реплика: «Что, второй раз открыли Честнякова? Ведь его открыл Шевелёв в 1960 году, а Анатолий Иванович Яблоков закрыл». Не помню, что ответил Игнатьев, а Яблоков встал и покинул зал.

***

В июле 1983 года жизнь меня свела с человеком, который с детства знал Честнякова. К моей соседке приехала сестра с мужем, Николаем Васильевичем Румянцевым, из г. Архангельска. 5 июля я разговорилась с Николаем Васильевичем — 60-летним мастером-высотником. Он оказался родом из Кологривского района, из деревни Бурдово, что в 1 км от деревни Шаблово. Спросила о Ефиме Васильевиче Честнякове. Николай Васильевич рассказал следующее: Ефима Васильевича помнит с детства. Ефим Васильевич часто ездил по деревням с тележкой на 2-х колёсах. Она состояла из ящика, разгороженного на две части и укреплённого на колёсах с двумя ручками, скреплёнными с колёсами и ящиком. Вёз коляску чаще всего впереди себя (как тачку), а иногда и сзади. В одной части тележки были глиняные детские свистульки в виде птиц или зверюшек и куклы, раскрашенные разными красками. В другой части тележки был бидон под молоко и другие продукты.

Ходил Е.В. всегда в белой рубашке и брюках, сшитых из холста. Белый же, вроде панамы, головной убор тоже из холста. Зимой ходил в короткой куртке, на шее шарф, на голове башлык. Остальную одежду не помнит.

Всегда ходил с маленькой гармошкой и свистел в свистульки. Свистульки были похожи на птиц, зверей. Были скульптуры мужчин, женщин, детей, домашних животных. Собирались около него дети и взрослые. Особенно он старался развлечь людей, организовывая различные народные гуляния с танцами и песнями. Свистульки он раздавал детям, а родители платили ему, кто чем мог и сколько мог — в основном молоком, яйцами, хлебом и другими продуктами.

В Троицу он ходил из одной деревни в другую. «Мы, мальчишки, всегда сопровождали его. В какое-то время он всё это прекратил — почему, не знаю. Возможно, потому, что к нему часто приезжали с обыском. У Ефима Васильевича была сестра Анна Васильевна, учительница, но её за что-то сослали в Сибирь».

В 1940 г. Николай Васильевич Румянцев стал работать избачём. По деревням тогда часто устраивали избы-читальни, типа клубов. Они же были и библиотеками. В них были разные газеты и книги. «Изба-читальня была в деревне Бурдово, там же был и сельсовет (это в 1 км от деревни Шаблово).

Деревня Глебово была в 3 км от Бурдова, а село Илешево в 7 км. В них были школы, в которых я учился. В Илешево я ходил через Шаблово в школу каждый день, поэтому часто видел Ефима Васильевича. Жил он постоянно в доме, сделанном из овина. Овин был высокий, и окна были вверху и внизу. Дом казался как бы двухэтажным. Когда я стал работать в читальне, то Ефим Васильевич приходил каждый день часов в 10–11. Всегда садился на одну и ту же скамейку у большого стола. Читал все газеты, но недолго — 1–2 часа.

В один из дней я повесил портрет Владимира Ильича Ленина — во весь рост, в кепке и руки в карманах брюк, стоит на брусчатке. Честняков, когда зашёл, не видел портрета, а кончил читать, встал и направился к выходу. Увидев портрет Ленина, Честняков выпрямился, взял под козырёк, постоял несколько секунд и сказал: «Здравствуй, Володя!»

Помню ещё интересный случай. Был сильный ливень, Честняков ехал со своей коляской, вода шла большим валом к реке. Честняков снял с себя одежду и бросился в этот вал. Валом его не унесло. Он вышел и оделся. Зачем он это делал, не знаю, не могу сказать. После этого случая или ещё почему в деревнях его стали звать святым».

В 1950 г. Николай Васильевич Румянцев приехал сделать ревизию на почте в селе Илешево и снова увидел Честнякова — он пришёл отправить перевод сестре в Сибирь. Когда Честняков сделал перевод, Румянцев спросил: «Ефим Васильевич, правда, что вы учились с Владимиром Ильичом Лениным?» Честняков ответил: «Да, я с Володей учился в одной гимназии». Больше ничего не сказал и ушёл.

Н.В. рассказывал, что Ефим Васильевич дружил с председателем колхоза Яковом Ивановичем Беляевым. В 1982 г. Беляев был ещё жив, жил в Шаблове.

Ещё один случай рассказал Румянцев: «Инструктор райкома партии и бухгалтер леспромхоза после совещания остались ночевать у Беляева. Инструктор попросил Беляева сводить его к Честнякову, так как слышал, что этот человек с причудами, хотелось с ним поболтать. Беляев рассказывал, что когда они пришли к Ефиму Васильевичу, то он что-то размешивал в чайной чашке ложкой. Беляев и инструктор сели на лавку, Честняков подошёл к ним и отдал инструктору чашку с ложкой, сказав: «Я уже поболтал, а теперь Вы поболтайте, сколько хотите». Разговаривать с ними не стал». Вообще, в деревне рассказывают много чудачеств, но Румянцев рассказал только то, что сам видел и знал.

Октябрь 1995 г.

То, о чём пишет Мария Михайловна Орехова, похоже на то, что было. Но всё же, будь на то моя воля, я бы осторожно подходил к воспоминаниям ветеранов, которым за 70 (и я к ним принадлежу), — тем более к воспоминаниям о далёком прошлом.

У меня, например, память избирательная. Всё, что касается моих научных интересов, я неплохо держу в памяти, но многое другое — не помню.

И всё же — это можно установить по документам реставрационной мастерской — экспедиции 1959 и 1960 гг. (а на самом деле 1958 и 1959 годов) были последними экспедициями реставрационной мастерской, к организации которых тогдашний краеведческий музей, которым руководила М.М. Орехова, отношения не имел; в состав экспедиции, набранный мной, входили в 1958 г. : я, Муравьёв Владимир (художник) и Наталья Державец, тогда студентка архитектурного вуза.

В 1960 г. в экспедиции были: я, Муравьёв, Меркушина Нина (реставрационная мастерская), покойный Юра Кочеганов (художник) и студентка 2го курса тогдашнего текстильного института Аня, фамилию которой я, к сожалению, не могу припомнить. Она-то и была главным лицом в нашем знакомстве с Честняковым Ефимом Васильевичем. Таким образом, музейных работников в этих 2х первых экспедициях не было.

Было лето — необычно жаркое, на солнце — более 40°; наша пятёрка двигалась на восток, к Кологриву; близился вечер; мы гнали, как могли быстро, на велосипедах, чтобы наверстать упущенное накануне время. В пути мы были более 3х недель. Спортивные трикотажные рубашки — когда-то синие — выгорели на спинах и плечах, трикотажные или сатиновые брюки, растянутые в коленях, кепочки — всё это придавало нам вид не очень патриархальный и пристойный, и две девушки в таких одеждах усугубляли это впечатление. Такова, мне думается, первопричина сугубо отрицательной реакции Честнякова на нас в первые минуты встречи. А было так.

Действительно, удивил овин, с асимметрично, в два яруса расположенными окошечками, с затейливыми наличниками, стиль которых явно чем-то выпадал из традиционно народной формы — чувствовался оригинал, не знающий никаких архитектурных канонов и правил; это притягивало; мы свернули с дороги на огороды, где что-то делали две пожилые женщины, разговорились с ними. От них мы узнали, что дом-овин этот принадлежит учителю, который, приехав когда-то давно из Петербурга, поселился здесь и почитается всеми как одарённый и святостью, и талантом целителя — живущий ради детей и для них художник. Миром поддерживают его хозяйство; но дом уже непрочен, крыша течёт; сам он должен скоро прийти.

Мы решили ждать. Близился вечер. Нам сказали ещё, что, может быть, он и не захочет с нами разговаривать: когда из других деревень приходят его просить о лечении болезней, он, поглядев на просителя, может пригласить, а может и, замахнувшись веником, прогнать прочь.

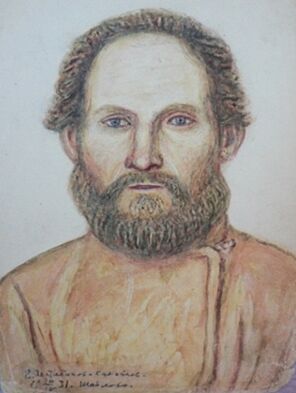

Я увидел его внезапно, уже в сумерках, в нескольких метрах; невысокий старик, босой, в белых портах и рубашке навыпуск. Подошёл к нему, заговорил. Не помню, не «брысь», но что-то такое же он сказал, и жест его был — уходите.

Мы замялись; и тут он увидел лицо нашей Ани и уже не сводил с него глаз. Он начал движение — вокруг Ани, подняв кисти рук, и наклонял голову, и, вглядываясь, речитативом напевал: рана — рана — рана; рана — рана — рана…

И — позвал нас к себе.

В комнатках, на которые членился овин в 1 этаже, был полумрак, все стены затянуты холстом, покрытым почерневшей живописью, которая в полумраке казалась пространством помещения, наполненным фигурками, и глиняные фигурки людей, расставленные на лавках, казались выступившими из холста, а точнее — из стен, потому что все стыки стен, обитых холстом, и стыки потолка тонули во мраке. И все лица детей и подростков, глядевшие на нас с холстов и в глине, были лицом нашей Ани!!

Теперь Честняков уже не прогонял нас, а усадил на скамью и начал читать напевно свои стихи-колядки, поясняя картины; и то, что он усадил нас, было для нас и блаженством и пыткой. Музыкальный речитатив, физическая усталость и неподвижность заковывали — по крайней мере меня — в глубокую дрёму, с которой трудно было бороться, и я то слышал стихи, то обнаруживал вдруг, что я грежу в полудрёме.

Потом он дал нам расписаться в книге — довольно толстой «амбарной тетради», где до нас расписывались очень и очень многие почётные посетители и где мелькали профессора и ещё какие-то весомые титулы и известные имена — боюсь соврать, быть может, и Корней Чуковский или что-то ему равное по известности в России.

Но нужно было двигаться дальше. Впечатление от встречи с Честняковым было сильным. Поразила его человеческая незаурядность и та духовность, которая в обыденной жизни нам не встречается, но которая чувствуется; его целостность и посвящённость одной идее и одному образу.

В Костроме я делился этим впечатлением со многими и, конечно, с директором музея М.М. Ореховой, хотя сейчас не помню, как это было. Но, сразу по возвращении, я специально пошёл на приём к заместителю председателя облиспокома Марии Софроновне Осипенковой, рассказал ей о Честнякове и просил помочь. Было ли это сделано — не знаю. Этим, собственно, всё и закончилось.

Полагаю, что открытием Честнякова можно назвать только тот большой труд, которым были собраны, осмыслены, отреставрированы и сделаны известными всем нам, всем россиянам, картины Честнякова.

К этому я отношения не имел.

И. Шевелёв30.12.95

kostromka.ru

Ефим Честняков | cosmograph

Искусство, культура, живопись

Савелий Ямщиков о Ефиме Честнякове.

Я давно родился на земле 1 2 3

Ефимово «займище»

Детские забавы

Сергей Голушкин

Реставратор, открывая живопись, внедряется в святая святых — творческую лабораторию мастера и прежде других определяет, насколько высок уровень профессиональности художника. Картины Е.В.Честнякова находились, как известно, в неодинаковых условиях. У когото из односельчан художника они висели в красном углу, у других лежали на чердаке — «на понебье», как говорят в Шаблове; а бывало, что их из-за недостатка холстины использовали в иных, чисто утилитарных целях. Сам художник располагал очень ограниченными средствами. Часто ему не хватало холста, и поэтому он писал на картонах, фанере, кусках ткани, не предназначенных и не пригодных для живописи. И тем не менее полотна Честнякова сохранились. Они дошли до нас в тяжелом состоянии, которое, однако, все же позволило восстановить их и вернуть к жизни. Это говорит о том, что художник был настоящим мастером, хорошо знал технику и технологию живописи и в любых условиях считал необходимым соблюдать профессиональные требования. Такая черта свойственна, к сожалению, не всем даже маститым художникам, которые зачастую пренебрегают техническими правилами и обрекают свои творения на скорое разрушение. О высоком профессионализме Честнякова свидетельствует и его серьезное отношение к работе над картиной. Многие современные художники строят композицию прямо на холсте и часто в поисках нужного решения переписывают по нескольку раз одни и те же фрагменты, нанося красочный слой один на другой, что отрицательно сказывается в дальнейшем на сохранности живописи. Честняков же в поисках правильного решения композиции делал множество предварительных эскизов и этюдов и только потом приступил к работе над полотном. Такой принцип характерен для очень требовательных к себе художников. Реставрация произведений Честнякова была не простым делом. И это понятно, если учитывать те условия, в которых они хранились. Почти на всех картинах имелись осыпи грунта и красочного слоя; требовалось их укрепление. На многих отмечались многочисленные утраты авторской живописи, которые приходилось восстанавливать. Все работы были без подрамников. Художник использовал их как декорации к своим театральным представлениям, часто перевозил, хранил подвешенными вертикально. Это послужило причиной деформации холстов и вызвало осыпи. Все полотна были очень загрязнены, покрыты слоем копоти и пыли, въевшихся в красочный слой. Многие картины крестьяне, по-видимому, пытались подновить, покрывая их красками и бронзой. Несколько произведений представляли особую трудность для реставраторов. Так, полотно «Город Всеобщего Благоденствия» было разрезано на пять частей, видимо, уже после смерти художника, когда каждому хотелось что-то иметь на память о нем. Все части находились в разных местах, но оказались в неплохом состоянии. Холст не дал усадки, на нем не было утрат даже по краям разрезов. Трудность состояла в необходимости состыковать все пять частей, как мозаику, и сдублировать так, чтобы швы остались незаметными; к тому же полотно было большого размера. По сложности реставрационных процессов на первое место следует поставить композицию «Коляда». Она написана на очень тонком холсте, похожем на полотно. Пастозная, густая живопись картины требовала более прочной основы. К тому же из-за отсутствия подрамника холст дал усадку, сжался, образовались складки вместе с красочным слоем. Эти процессы начались давно, еще при жизни художника. Под тяжестью толстого красочного слоя холст рвался на части различной величины, и Честняков сшивал их суровыми нитками через край, по живописи, а чтобы не было видно швов, прописывал по ниткам. С оборота он подшивал и подклеивал отдельные куски других материалов, и в результате холст оказался в заплатках из клеенки и ткани, нашитых в несколько слоев. Складки, морщины, вздутия при этом не выравнивались, со временем они стали жесткими, почти закостенелыми и расправлялись с большим трудом. Реставрация этого полотна была кропотливой и долгой. С оборота холста удалили все заклейки, заплатки и нитки. Был укреплен красочный слой. Особенно трудно выравнивался холст. Нужно было ликвидировать все изломы и вмятины, не повредив при этом деформировавшегося и принявшего форму складок красочного слоя. Это производилось с помощью рыбьего клея и воско-канифольной мастики с лицевой и оборотной стороны картины. Затем авторский холст был сдублирован и натянут на подрамник. Несмотря на сложности реставрационных процессов, ни одно из найденных полотен Ефима Честнякова не пропало. Работа над его картинами доставила не только профессиональное удовлетворение, но и большое эстетическое наслаждение.

cosmograph.ru

Ефим Честняков | cosmograph

Искусство, культура, живопись

Шалашка Ефима

Шалашка ЕфимаСавелий Ямщиков о Ефиме Честнякове.

Из записок художника-реставратора

Ефимово «займище»

Детские забавы

Лариса Голушкина.

Честняков и раньше видел, «как задавлен и духовно, и материально» народ, какая во всем бедность. Но теперь, вернувшись в Шаблово и став хлебопашцем, он убедился, как тяжек труд крестьянина, как выматывает он человека, не давая поднять головы, не оставляя ни сил, ни времени. «Множество людей- делают что-то для своего пропитания, мало думая о более существенном… Душа исстрадалась, что мало делается для коренного воздействия на жизнь… жизнь мало совершенствуется, тянется по ночкам и болотинам… тогда как давно пора устраивать пути и дороги…, могучую универсальную культуру», — писал он Н.А. Абрамовой через несколько лет после возвращения из Петербурга.

Что имел в виду художник, говоря об устройстве «путей и дорог» и о «могучей универсальной культуре?» Вот, опять же в письме Н.А.Абрамовой, он пишет о том, что «деревня мало имеет культурных основ, при которых, не выходя из нее, можно бы было разрабатывать изобретение… Русская изобретателъность у нас беспомощна», а она имеет «первенствующую ценность для улучшения жизни». Он озабочен и тем, что «исчезает русская самобытность», истоки которой — в далеком прошлом народа, «все обезличившее себя заняло первенствующие места», а великое русское задавлено и осмеяно и вынуждено молчать «до будущего: тогда око польется могучей рекой…» В литературных произведениях Честнякова, в записных книжках немало волновавших его мыслей и о переустройстве деревни: о новом землепользовании, о механизации хозяйства, об основанных на научных достижениях проблемах орошения земель и выращивания разных сельскохозяйственных культур.

Сопоставив все это, можно предположить, что под «могучей универсальной культурой» он имел в виду развитие материальной культуры, которая даст необходимую основу для преобразования деревни, и духовной — идущей от народной самобытности и включающей в себя культуру крестьянскую — быт, труд, фольклор, народные обряды и обычаи, и культуру городскую — искусство, литературу, науку, мораль, просвещение и так далее. Все это художник постиг, будучи в Казани и Петербурге. При этом Честняков предполагал и взаимосвязь с другими культурами: придет время, когда «русский … от культуры других народов возьмет все, что ему нужно, и вместе со своим элементом создаст великую, универсальную культуру, — писал он Репину.

Понимал ли Честняков, что достичь всего этого в дореволюционной деревне было невозможно? Что при том социальном и политическом положении народа, которым характеризовалось капиталистическое общество, о культуре, служащей народу, не могло быть и речи?

Можно полагать, что понимал. Прежде всего он видел, что «нужда доконала» народ и ему не до искусства. Сам он задыхался от изнурительного труда на пашне. И о своем собственном творчестве писал с горечью: «На крестьянскую ломовую работу у меня … уходит лучшее время. От нее и питаюсь. А от искусства в деревне жить… нельзя… Ведь это не лапти плести, при лучине вовсе неловко… В деревне в эта годы мне с искусством беда». Особенно стало ему трудно, когда умер отец, и «жребий его, ломовой труд, перешел по наследству» Ефиму. В семье — мать и две сестренки, и Ефим — единственный кормилец. «С весны до осени на земле, пока не снег, дня досужего хне нет, а за труд учений мой я садился лишь зимой, да и. то не всегда», — напишет он позже К.И.Чуковскому. Нельзя не привести здесь и отрывок из его записи, где он высказывает свое мнение о кустарной выставке, организованной княгиней М.К.Тенишевой. «…хоть искусство и должно проникать во все скважины жизни, — пишет он, — но мы. еще так бедны для этого… Хотите воскресить задавленное, осмеянное самобытное русское? Действительно ли вы уважаете русскую нацию? Если да, то покажите на. деле, во всем — в государственном строе, во всех деталях жизни…»

В несовершенстве государственного строя — «потому что в стране не мы хозяева», — как писал он в 1902 году в письме И.Е.Репииу, — виделась ему причина всех народных бед. И все-таки, считал Честняков, делать что-то «по возможности желательно». Вера в талантливость народа, который «вынужден стыдиться высказывать свою душу», «скрывать» себя, так как знает, что его не уважают, — эта вера рождала в нем желание помочь людям раскрепоститься, почувствовать живущую в них силу, энергию, талант. Одним словом: пробудить самосознание человека.

Как художник Честняков понимал свою миссию очень широко. В одном из писем к Репину он делился замыслом картины,

воплощающей творческий мир художника. «Реальная фигура — художник, остальное — воплощение его идей,стремлений. Муза с факелом и венком в руке, наука в образе старца, указывающего на книгу мудрости; добро — кроткое дитя; борьба за правду — фигура с энергичным движением… Душа художника—хаос сильных желаний; он чувствует, любит жизнь… он мучится ночи без сна, ломая беспокойную голову: как бы. захватить все — искусство, науку, бороться за правду..; чтобы и он жил и кругом бы кипела прекрасная жизнь, чтобы жизнь пела сплошной музыкой, чудными аккордами…» Здесь четко определен смысл творчества художника как человека, преобразующего жизнь, борца за правду и сеятеля добра. Исходя из этих художественных позиций, Честняков и создавал «свою культуру». Ее конечной целью было совершенствование крестьянской жизни, в которой ему виделась гармония свободного от насилия труда и искусств. В своей деревне, на пятачке русской земли, он пытался построить прообраз «великой универсальной культурна, в тех условиях, которые ему предоставляла жизнь небольшого коллектива людей, объединенных общим трудом, его односельчан, работавших рядом с ним в поле.

Он ощущал в себе силы для этого. Годы учебы научили его самостоятельности, выработалось, по его словам, «свое мироощущение… критическое отношение к жизни во всей ее сложности. Мнение о себе теперь я имею самостоятельное, не разубедить меня в том, что я такое», — писал он Репину. Молодой, полный сил, окрыленный репинской оценкой своего творчества, с присущим ему упорством, неистовством и аскетизмом, несмотря на все материальные трудности, Честняков самозабвенно и с упоением работал в свободное от хлебопашества время. «Искусство поэзии, музыки, живописи… и простой быт жизни /родной край/ влекли меня в разные стороны, и я был полон страданий., и думал и изображал, и словесно писал: меня зовет искусство, и может быть соединю вас всех воедино и выведу миру во всем величии, красоте и славе», — объяснял он позже в письме писателю И.М.Касаткину.

В простой быт, иными словами, в крестьянскую жизнь должны были, по его замыслу, органично войти искусства — музыка, живопись, поэзия. Чтобы «общественные вопросы, которые были, так сказать, сухи в рассуждениях, стали проявляться образами через искусство живописи и словесность». Быт и труд крестьянина художник стремится опоэтизировать, облачить в сказочные одежды. О сложностях жизни рассказать людям не сухим языком, а в образах поэтической фантазии, чтобы пробудить в человеке эмоции, победив равнодушие и безразличие. Только через активное отношение к жизни он способен осмыслить ее и, осознав свое положение, как следствие — испытать стремление к его изменению. В.И.Ленин писал в одной из своих работ, что без человеческих эмоций «никогда не бывало, нет и быть не может человеческого искания истины» *.

На пробуждение эмоций и фантазии человека была направлена вся разнообразная деятельность художника. Причем все, что он делал, существовало в тесной взаимосвязи, составляя единое целое. Свои картины и скульптуры, так называемые «глинянки», он использовал как декорации в театральных представлениях. А многие картины сразу рождались как декорации, чем объясняется их необычная композиция: персонажи повернуты лицом к зрителю, как актеры на сцене, словно в любую минуту готовы заговорить, заиграть на своих незатейливых инструментах. Честняков представлял им же сочиненные сказки, делал музыкальные инструменты, на которых играли, когда шли колядовать или ко время свадеб. Это был созданный художником неделимый мир, из которого изъять что-либо, его составляющее, — означало разрушить «предмет деятельности по причине удаления относящегося к ней». Вот почему художник отказывался продавать свои картины и скульптуры, несмотря на крайнюю нужду. Они были для него не только продукт — произведение его рук, но и средство — «вроде того, как пахарю нужна соха,.. музыканту — скрипка…» Чаще всего во всех своих произведениях он обращался к сказке. Уже в старости, чуть иронизируя над собой, он написал в одном из своих стихотворений:

Ах, проказ же наш Ефимко —

Рыцарь сказочных чудес:

Умудрился невидимкой

В сказке жить всегда и весь!..

Сказка была жанром фольклора, наиболее близким народу издревле. Без нее не обходился репертуар древнерусских артистов — плясунов, песенников, скоморохов. С тех давних пор она прижилась в крестьянской среде навсегда и жила здесь «полной жизнью», по словам известных собирателей сказок братьев Соколовых*.

* Русское народное поэтическое Творчество. М., 1954, с. 233.

В творчестве Честнякова сказка жила в каком-то своеобразном дву-, а то и триединстве. Сочинив сказку, он ее иллюстрировал или писал на ее сюжет живописное произведение, а нередко и представлял в своем импровизированном театре. Так возникли «Чудесное яблоко», «Тетеревиный король», «Город Всеобщего Благоденствия» и другие полотна. «Мне хотелось теперь для людей такой же жизненной радости, шуток, юмора, комизма всякого рода, что гений русского народа так великолепно развернул в своих сказках — на них я и воспитывался», — писал Честняков.

Сказки он полюбил с детства. Часто сидел в овине, где дедушка сушил снопы, и слушал его сказки про кикимору и сосе-душко, про Лесного и Вихра, бабу Ягу и Вещего Бурку. «Дедушка был мастер рассказывать про свои приключения, рассказывал он и сказки, и не забуду, как чудесно рассказывал…» Отец хранил несколько лубочных картинок, подаренных когда-то посредником, учившим его грамоте. «Мудрец юноша на берегу моря» больше всего нравилась Ефиму. Она «навевала особенные впечатления, мечту,.. смутно грезились какие-то чудесные страны, где никогда не бывает зимы,.. горы,.. море. Что-то такое хорошее, умное, неизведанное. И я задумывался…» Часто сказки рассказывала и мать. Но больше всего он любил слушать бабушку, которая, по его словам, в раннем детстве имела на него самое сильное влияние. «Она много рассказывала сказок и про старину, которую любила и хорошо умела передавать… Поэзия бабушки баюкала, матери — хватала за сердце, дедушки — возносила дух». Вымышленное в детском сознании переплеталось с реальным и становилось столь же понятным и близким.

Так, с детства полюбив этот мудрый сказочный мир, он хотел теперь приобщить к нему других. Чтобы люди поверили в его сказки, нашли в них не ложь, но намек, научились мечтать и фантазировать, отрываясь от обыденности.

Сказки Честнякова очень своеобычны. Детские — интересны и взрослым, взрослые — понятны детям. Когда художник показал их Корнею Ивановичу Чуковскому, известный писатель-сказочник посоветовал ему обязательно напечатать эти «сочи-нушки». И в 1914 году в Петербурге в издательстве «Медвежонок» вышла книжка сказок Честнякова, им же иллюстрированная.

Для художника сказка — повод к размышлению о жизни и одновременно способ ее преобразования. Свою мечту он лучше всего мог выразить через сказку, потому что она дает простор

для фантазии, позволяет широко и объемно мыслить. Кроме того, сказка учит состраданию и доброте, о самом важном и сложном рассказывает доходчиво и просто. Щедрое яблоко, которое выросло в лесу, и везли его общими силами все от мала до велика, и которым наелась вся деревня: «Кушали сырым и печеным, и в киселе, и перемерзлым… И хватило им яблока на всю осень и зиму…»,— это символ изобилия, достигаемого людьми только в общем, свободном и радостном труде. И познавать его необходимо с детства, потому что в нем проявляется щедрость человеческого сердца.

На полотнах Честнякова все чаще оживают образы, знакомые по сказкам литературным и фольклорным, — кикимора, лизун, баба-яга, всякие «чудалы». От них он приходит к своим, привнося элемент необычности в самые, казалось бы, жизненные ситуации и вещи. Фантастическое тесно переплетается с реальным. Радуют, удивляют зрителя его домишки, похожие на снопы, птицы-сирины с ликами деревенских девушек, лошадка, что катит по снегу на колесиках, кувшин с огромным ртом, из которого низвергается молочная река. И грибы-великаны, такие, что «насолят из трех груздков кадку в десять ведерков». Рядом с традиционными Аленушкой и Иванушкой появляются честняковские герои — Стафунька, Назарка, Ягодкины, Брусничкины… И вроде бы все знакомое на его полотнах, виденное уже и даже привычное в деревенском обиходе, и все-таки другое, обновленное, словно волшебное. И дивятся люди на Ефимовы чудеса, и задумываются…

Образ поэтической фантазии, родившийся из объективной природы, заставляет по-иному взглянуть на нее, как бы приближает изображаемое. Солнце, представленное фантазией художника в образе такой знакомой деревенской девушки, одетой в простую крестьянскую одежду, словно становится ближе и теплее, помогает людям понять, что солнце и для них, оно светит всем…

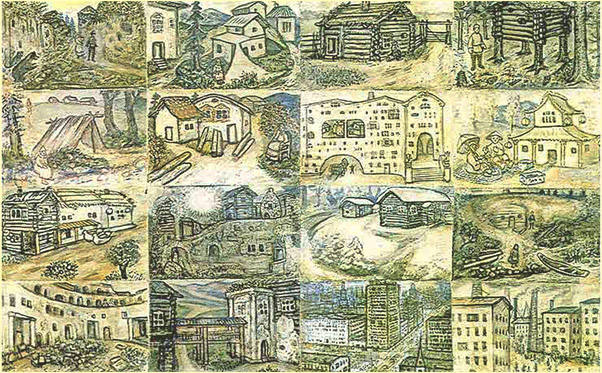

Сказка Честнякова, по мере того как рос и мужал ее создатель, становилась мудрее, обретала красоту и силу. Ф.Буслаев говорил, что один припоминает в сказке прошедшее, а другой гадает о будущем. И когда художник рисовал в своей сказке будущее, он тем самым приближал его, давал возможность прикоснуться к нему, осмыслить и понять. Нищее Шаблово в его фантазии превращается в сказочное царство «Город Всеобщего Благоденствия». Эта картина — живописное воплощение сказки «Шабловский тарантас». Она повествует о том, как крестьяне деревни Шаблово построили огромный тарантас, впрягли в него всех лошадей и отправились в Кологрив. Накупили там всякого добра, а вернувшись домой, «надумали обнести всю деревню каменной стеной с воротами, дверями и окошками.., и получился необыкновенно большой дом, а внутри стоят избы и растут сады… Устроили общую большую печь… и тепло по трубам стало расходиться по всей деревне… Перестали топить печи в избах.., и лепешки и пироги стали печь в большой печке… И пироги большущие, с сажень, если не больше… И зимой в деревне стало лето — пташки перезимовывают, скворцы остаются и ласточки… и зимой распевают…» Этот же город /более четырехсот фигур/ он изготовил из глины и назвал его «Город Кордон». Начался он, как когда-то и Шаблово, с одной избушки, и разросся в город будущего, с дворцами и разными замысловатыми обителями. В образе этого города, где все трудятся сообща и создают изобилие, где труд соседствует с праздником, а люди радостны и счастливы, отразились представления художника о будущей жизни, его мечты о народном благоденствии. Пока этот город лишь в воображении художника, это поэзия вымысла. Но у воображения есть замечательное свойство — человек верит ему,

и эта вера заставляет искать воображаемое в жизни, создавать его в действительности.

Очень точно выразил это русский демократ Д.И.Писарев, который прямо утверждал, что если бы человек не умел мечтать, если бы не мог представить в ярких и законченных картинах будущее, он никогда не стал бы вести ради этого будущего упорную борьбу или жертвовать жизнью.

Фантазия для Честнякова — не что-то ирреальное, существующее в воспаленном мозгу мечтателя, а мечта — не воздушный замок, в который он возносился, чтобы отдохнуть от земных забот. Это способ его мышления, особенность художественного взгляда. Фантазия — «проекция всяческого строительства», она «несется впереди практического дела» как прообраз действительности, считает художник. По способности человека мечтать и фантазировать он определяет его духовную наполненность и жизненную активность. «Фантазия — она реальна. Когда фантазия сказку рисует, это уже действительность… и потом она войдет в обиход жизни так же, как ковш для питья. И жизнь будет именно такой, какой рисует ее наша фантазия. И если идея есть о переселении на другие миры, например, то она и осуществится… И те люди, которые в идейном мире от земли не поднимаются, они отстали. Гляди вперед и покажи свои грезы… и по красоте твоих грез ты займешь свое место…»

Какое удивительное по глубине содержания и поэтичное по форме наблюдение! И как перекликается оно с высказываниями известных всему миру художников и писателей, которые в своем творчестве обращались к фантазии и к вопросу ее соотношения с реальным. Франсиско Гойя, например, называл фантазию матерью искусств и всех их чудесных творений. М.Горький писал, что фантазия не противоречит реальному и что нет фантазии, в основе которой не лежала бы реальность. А Достоевский утверждал, что фантастическое должно так соприкасаться с реальным, чтобы мы могли почти поверить ему.

Наверное, нет особой необходимости сегодня доказывать реальность фантазии Честнякова. Само время уже доказало ее. По сути все, о чем он мечтал, что рождалось в его искусстве как «проекция» действительности, стало ею. И это говорит о высоком духе его искусства, о жизненности его поэтических устремлений.

Фантазию Честняков вносил во все — в игры и занятия с детьми, в общение со взрослыми, в работу, в праздники, которые он устраивал на селе. Ею рождены и театральные представления, которые он любил «казать», как говорят шабловские крестьяне, в деревне.

Как они выглядели — можно представить по рассказам односельчан художника.

На двухколесной тележке /она хранится теперь в Костромском художественном музее/ он привозил свой импровизированный театр. Выбрав удобное место у какой-нибудь избы или сарая, расставлял декорации — картинки, глинянки. Занимали свои места герои спектакля — куклы. Честняков выступал в роли актера, режиссера, певца, музыканта. Все оживлялось его искусными руками, голосом, мимикой — начиналась сказка. По ходу действия он не только сам пел, плясал, играл на дудочке, гармонике, свирельке, вел диалог с куклами /типичный прием кукольного театра/, но и постепенно втягивал в действие зрителей, делая их соучастниками спектакля. Это было своеобразное театральное действо, подобное тем, какие устраивали скоморохи и петрушечники. Деревенский мир расцветал в Ефимовых спектаклях-сказках, преображался, очаровывая и взрослых, и детей.

В основе театра Честнякова лежало умение художника видеть мир в движении, во всем находить что-то живое, что может двигаться или что можно заставить двигаться, говорить и тем самым развивать действие, доводя его до логического завершения. Ефим Васильевич обладал богатым даром импровизации. Он умел общаться со зрителем, втянуть его в свою игру. Свобода мышления, изобретательность и находчивость — самые необходимые компоненты импровизационного искусства — позволяли ему быстро развернуть «игру» и заставить людей играть вместе с ним.

Театральные представления Честняков устраивал часто и не только в Шаблове, но и в окрестных деревнях. Его нагруженную «искусствами» тележку везде встречали с радостью. В деревне о представлениях сообщалось заранее в объявлении, которое вывешивалось на самом видном месте и в шуточной форме зазывало зрителей на представление:

Соходися, весь народ.

По копеечке за вход,

Четверть денежки, полушку

Опускайте в нашу кружку,..

Если ж нечего — чудак:

Подходи, гляди и так…

Иногда плата за вход была и совсем необычной: с ребенка маленькая луковица, со взрослого — большая и по галанке /так в Шаблове называют брюкву/.

Много физических и духовных сил вкладывал Ефим Васильевич в эту работу, о которой позже писал в своих стихах:

Фим трудился многи годы,

Окруженный хором муз,

И носился по народу

С грузом созданных искусств!..

Близким к театру было и ряженье, так как в нем тоже присутствовали зачатки театрализованной игры, использовался костюм, грим. Ряженье устраивалось на рождество, на масленицу и во время других земледельческих обрядов. Наряжались медведем, лисицей, обезьяной или принимали облик бытовых персонажей, например, старика и старухи. Одну из старых святочных масок — ряженье цыганом — любил, по рассказам очевидцев, сам Честняков.

Нина Андреевна Румянцева, которая в детстве участвовала в театральных представлениях, вспоминает и о том, как любили они колядовать с Ефимом. Колядки были и народные, и сочиненные самим Честняковым. Участвовали в них и взрослые и дети. «Всех нас, бывало, обредит (именно так произносили в Шаблове) в костюмы, «личинки» — так называли маски. Первая девочка была одета как солнышко — в цветной широкой юбке, с короной на голове. Всем Ефим давал музыкальные инструменты: дудки, свистульки разные, и сам играл — на гуслях, колокольцах, гармошках. Мы шли, пели, плясали, приходили на чей-нибудь двор и прославляли его хозяев:

Коляда, коляда,

Вот пришла коляда,

Ко Ивану на двор,

Ко Васильевичу…

Славили и хлеб:

И веселый — млад и стар,

И несется слава вдаль…

Славу хлебу поем,

Хлебу честь воздаем…

Семье желали сказочного урожая, большого стада, богатства и благополучия. А в конце, по старинному обычаю, требовали от хозяев благодарность за славу:

Но не просит коляда

Да ни пива, ни вина,

По яичку со двора,

По пряженичку…»

Празднику коляды художник посвятил и одно из живописных полотен — «Коляда». Своеобразна композиция картины. Первая ее часть воспроизводит обряд коляды, вторая — сценки труда и отдыха, картины изобилия — те самые «пожелания», с которыми обращается коляда к хозяину дома. В ярких народных характерах художнику удалось передать деревенский дух веселья.

В обрядах художник видел истоки творчества народа. В них люди проявляли себя, выражали свою душу, любовь к природе, земле, друг к другу. Поэтому к теме обряда Честняков обращался постоянно.

В серии графических и живописных работ он отразил крестьянскую свадьбу. Свадьба, которая с древних времен разыгрывалась согласно определенному ритуалу /мы до сих пор говорим «играть свадьбу»/, была очень близка театральному действу. Честняков как бы разыгрывает ее по действиям в своих работах. Из живописных полотен сохранились «Крестьянская свадьба», «Свахонька, любезная…» и «Ведение невесты из бани». …Свадебный поезд жениха и невесты встречает деревня. Им поют величальные песни, дарят цветы и подарки… Кроме жениха и невесты, основными лицами на свадьбе были сваха и дружка. В ритуал входили приговоры дружки, обращенные к гостям, или, как у Честнякова, к свахе: «Свахонька, любезная, повыйди, повыступи, по полу по тесовому, ко мне, дружке веселому».

Свадебная обрядность включала в себя и магические элементы, в частности, веру в чудодейственную силу воды. Поэтому ритуал предусматривал посещение невестой бани — места пребывания домашнего духа, к которому невеста должна обратиться с благодарностью за покровительство. Посещение бани рассматривалось как рубеж между девичьей и женской жизнью: невеста смывает свою девью красоту, расстается с девичеством. «Ведение невесты из бани» — одно из лучших созданий художника в этой серии.

Театральное действо, лежащее в основе свадебного ритуала, так увлекало Честнякова, что он просил односельчан специально для него разыгрывать старинные свадьбы. «Я люблю, когда люди играют. Мужичок, изуставший над сохой, при встрече с товарищем пошутит, расскажет анекдот, прибаутку. В том и красота, чтобы человек возвышался над жизнью в искусстве. Жизнь такова, какова она в творчестве людей, как отражается в их существах… Разным людям жизнь кажется разной. Человек создает красоту жизни, и чем дальше, тем прекраснее ее красота…»

В этой записи раскрывается весь смысл работы Честнякова в деревне — его театральных представлений, колядования, «беседок», в которых он тоже принимал участие и для которых специально писал стихи и сценки: помочь человеку возвыситься над жизнью, оторвавшись от повседневности, «провидеть духом», как говорил художник.

Очень хорошо — просто и точно — ответили шабловские крестьяне, когда у них спросили, зачем, по их мнению, устраивал все это в деревне Ефим Васильевич: «Чтобы заинтересовать людей, — сказали они. — Чтобы не в унынье были…» Лучше всего игровое отношение к миру воспитывается у детей. Игра — это форма их существования. С помощью игры у детей можно воспитать самые лучшие человеческие качества и привычки: любовь к труду, к природе, наблюдательность и т. д. Вся его система воспитания — а Честняков, как увидим далее,

уделял этому вопросу очень большое внимание — была основана на любви детей к игре. Здесь фантазия художника тоже неистощима. Он увлекал ребят разными затеями, во все занятия с ними вносил выдумку. Сказки сочинял самые невероятные и называл их по-своему, по-чудному, например, «Сказка про чудало, соседушко-домоведушко, кикиморы, лизуна, хвостатушко-хвостулюшко, мохнатушко-рогулюшко». Собираясь с детворой на шаболе, высокой горе по-над ключом, он учил ребят летать… Это была одна из самых любимых игр. И часто спрашивал: «Ну что, летаешь во сне? Хорошо… Значит, растешь…» Как добрый волшебник, он опускал руку в огромный карман своего холщового халата и вынимал оттуда подарки — книжки, глинянки, конфеты, свистульки. Детям всегда было интересно с ним. Сохраненную им непосредственность, умение всем восхищаться и всему удивляться, его открытость и щедрость они чувствовали сердцем. После революции Честняков организовал в Шаблове Детский дом — прообраз Дома пионеров и школьников. Здесь все было создано его руками, и все кружки вел он сам. В одной из записных книжек художника сохранился интересный документ: черновик отчета руководителя шабловского Детского дома Отделу народного образования. В начале его перечислены занятия ребят: «Смотрели иллюстрированные книжки, журналы… Чтенье и рассказы, рисовали от себя и по образцам карандашом и красками на бумаге. Работы их /листки и тетрадочки/ хранятся все. Делали разные разнолепестные цветочки из бумаги. Лепили из глины, пели, играли представления в детском театре: «Чудесная дудочка», «Чивилюшка», «Ягая баба» и разные мелкие импровизации». А ниже следует: «Столярных работ и работ ручного ремесла не было по недостатку инструментов и помещения» и приводится список необходимых для налаживания этого дела материалов и принадлежностей. А после расписания занятий и собраний родителей приписка, из которой явствует, что Детский дом Честняков считал «началом универсальной коллегии шабловского образования всех возрастов».

Вот о чем мечтал уже тогда Ефим Васильевич — о всеобщем образовании, о народном просвещении, доступном для всех. Может быть, сегодня все это звучит чуть наивно, но не будем забывать, что происходило это вскоре после революции, в маленькой бедной деревушке, где и грамотных-то людей можно было пересчитать по пальцам.

С детей, считал художник, нужно начинать строительство нового, так как их души — это нива, на которой пожнешь в будущем то, что посеешь сегодня, и добрые семена дадут добрые ростки. Ведь прекрасные порывы детских лет во взрослом возрасте становятся принципами.

«В его Детском доме мы учились всему, — рассказывала мне одна из бывших учениц Ефима Васильевича, — учились рисовать, мастерить, слушать музыку и играть на музыкальных инструментах, он приобщал нас к литературе, читая свои «со-чинушки», и к театру: мы всегда с нетерпением ждали, когда он скрутит в трубочку полог, закрывавший сцену, и нам откроется вся эта несказанная красота… Он учил наблюдать природу, видеть красоту. Воспитывал в нас лучшие человеческие качества: уважение к родителям и старшим. Нельзя, говорил он, обижать других, хвастать и браниться, обманывать и завидовать. Все, что есть во мне хорошего, начиналось там, в его Детском доме. И я навсегда благодарна Ефиму Васильевичу. Как и все, кто у него учился, кто его знал…» Его уроки труда («труд готовый не бери, свой как новое дари»), любви к природе и стране («люби свою землю!»), уроки ремесел, художеств, музыки, этики — это последовательная система

воспитания гармонично и всесторонне развитого человека. Именно так выстраивал он и каждый день своей жизни, сочетая — вполне возможно, следуя Л.Н.Толстому, которого очень любил, — умственные занятия, физический труд, увлечение искусствами и ремеслами и общение с людьми. Видимо, именно такое сочетание, считал Честняков, обеспечивает необходимую гармонию жизни, и воспитывать это нужно с детства. В письме Юрию Репину в 1937 году Ефим Васильевич спрашивал о его сыновьях: «Мальчики уже выросли? Что делают, где учатся? Какие возрастают человеки?» Этот возвышенный стиль — «возрастают человеки» — говорит о том высоком значении, которое придавал воспитанию Честняков. Не случайно в Кологриве художнику выдали справку: «Ефим Честняков — воспитатель».

Вся педагогическая система Честнякова строилась прежде всего на любви к детям. «И славы не нужно, и мнения в мире людей, и мила мне одна лишь улыбка детей»,— писал он в одном из своих стихотворений. И среди огромного количества его полотен трудно найти такие, на которых бы не были изображены дети. Их глазами он смотрит на мир, их устами доносит до зрителя свои мысли, со свойственной детям искренностью, непосредственностью и чистотой. Будь то мысль о щедрости коллективного труда, как в «Чудесном яблоке», о мире, так нужном на земле всем, и прежде всего детям, — в картине «Мир», или о талантливости русского человека, так вдохновенно выраженная им в картине «Слушают гусли».

Это полотно было задумано Честняковым еще в годы учебы в Петербурге, а возможно, и ранее. Сохранился эскиз к нему, выполненный в стиле мастеров «Мира искусства». Символизм, эскизность, экспрессия, особенно в фигурах, прослеживаются в некоторых работах Честнякова, относящихся к годам его учебы в Петербурге. Это своеобразная дань времени, слабый отголосок влияний, которым подверглись в тот период многие художники. Но этот «мирискуснический» этюд, с которого начиналась, надо полагать, его картина, еще более подчеркивает самобытность таланта живописца, так ярко проявившуюся в полотне, — и в самой теме, и в ее живописном воплощении, в колорите — во всем, что мы вкладываем в понятие стиля художника.

…Посреди импровизированного концертного зала — деревенского полуразрушенного сарая — гусляр. Крестьянский парнишка, босой, в домотканой рубахе. Закрыв глаза, он перебирает струны гуслей… «Бегут по звукам быстро пальцы, аккорды будят чувства сон…»

Он возвышается над всеми, а вокруг — слушатели: деревенские ребятишки и взрослые. Одни задумались, ушли в свои мечты под звуки музыки. Другие с восторгом глядят на гусляра. Те, кто сзади, тянут шеи, становятся на цыпочки, чтобы взглянуть на музыканта. Старик закрыл глаза — сосредоточился на музыке, вслушивается в переливы гуслей. «Люди музыки хотят… и улыбка играет на лицах и музыка скромная баюкает их, и струны души говорят и играют, и музыка манит куда-то, к творчеству, к жизни зовет…»

Жизнеутверждающая сила искусства, вера в талант русского человека, заложенный в нем самой природой и проявляющийся с детства, переданы художником очень эмоционально и убедительно. «Слушают гусли» в творчестве Честнякова, пожалуй, самое поэтическое произведение, в котором глубоко передан дух народа. Вся живопись художника певуча, музыкальна. Смотришь его картины — будто слышишь песню: то лирическую протяжную, то удалую плясовую, то величальную свадебную. Но «Слушают гусли» — не песня, а музыка. Ты ушел, а она все звучит в тебе…

Прошло уже немало выставок Честнякова. И каждый раз, попадая в мир его полотен, где, кажется, все уже знаешь наизусть, как зачарованный, не можешь от них оторваться. Здесь все завораживает. Необычный колорит — гармония подсмотренных в самой природе изумрудных, серовато-бирюзовых, серебристо-голубых и розовых тонов, смягченная, без резких переходов гамма, создающая у зрителя ощущение полуфантастичности, сказочности всего изображенного на полотне. Стройность композиций, их легкость и точность, несмотря на много-фигурность и внешнюю перегруженность, — в «Городе Всеобщего Благоденствия», например, более ста двадцати персонажей. И прежде всего, конечно, сама сказка, такая понятная и близкая человеку. Каждая картина Честнякова — единая гармоническая система, в которой все зрительно и музыкально созвучно. Стоя у его полотен, веришь, что он именно «трепетал над каждым мазочком», как говорил сам. Этот трепет, тепло и доброту, вложенную в них создателем, картины дарят зрителю. Они сердечны, потому что написаны сердцем, и о том, что сердцу дорого. И для тех, кто сердцу дорог, — ведь все свое творчество художник посвящал непосредственно тем людям, среди которых жил, рядом с которыми работал, которых любил.

Художник не зря называл себя рыцарем… Сегодня, правда, это устаревшее с годами слово вызывает скорее иронию, чем восхищение. Но если обратиться к его истинному смыслу, то рыцарь, как говорит словарь В.И.Даля, — это «честный и твердый ратователь за какое-либо дело, самоотверженный заступник». То есть человек, преданно и бескорыстно любящий, служащий предмету своей любви чисто, честно и искренне, не думая о выгоде и награде. И Ефим Честняков, конечно, был рыцарем. Рыцарем своего народа и рыцарем искусства. И тому и другому он служил трепетно и самозабвенно. «Я родился и вырос и делом занимался больше в деревне, — писал он в одном из писем, — и не хотелось бы работать поставником для городских музеев и театров». Преданный Репину, он тем не менее не воспользовался его советом — создавать себе имя, показывая работы на выставках «Мира искусства»: народ на эти выставки не ходит, а имя в среде буржуа ему не нужно. «Считаю свои вещи не туда относящимися, — замечает он. — Цели не те..,» Не хочет и писать портреты по заказу; отказывается от участия в парижском Салоне, от предложения изготовить на фабрике скульптуры из фарфора.

В набросках одного из драматических произведений Честнякова находим интересный диалог художника Радугина /несомненно, автобиографический персонаж/ с вымышленным царем Форараем.

«Царь: Поступай придворным художником к нам. Все тебе будет: роскошное помещение, поезжай, куда хочешь, бесплатно и делай, что желаешь, в своем художестве… Радугин: Если бы при нашем селенье… У меня тут многолетнее дело». Среди его стихов есть строчки:

Давно ищу певца страны родной,

Одеждой беден я, и посох самоделен,

Но братия стоит великая за мной,

И мир ее желаний чист и беспределен.

Он не мог изменить этой братии. Карьере художника, которая, несомненно, состоялась бы, откликнись он на все предложения, карьере живописца для буржуа Ефим Васильевич предпочел рыцарское служение народу, искреннюю преданность высокому искусству.

Искусству он был не просто предан. Он был ему отдан… «Я знаю, — обращается он к искусству в раздумьях о нем, —

ты не любишь тех, кто кроме тебя ничего в жизни не знал: они ничем для тебя не жертвуют, ничего тебе не приносят, — ведь они только тебя знают, — они скучны, наивны, бессодержательны, для тебя неинтересны. Ты не любишь и тех, которые живут и тобой, и другим, не хотят для тебя жертвовать всем: недостаточно любят и понимают тебя; ты видишь, что недостойны они и им не открываешь себя. Ты любишь только того, только тому раскрываешь красоту свою несказанную, кто знает все, и от всего для тебя отрекается — так сильно он любит и ценит тебя: потому что ты прекрасно как жизнь».

Искусство, считал Честняков, «обширная арена для всякого героизма». И отдаваться ему нужно целиком.

Несмотря на постоянную нужду, когда не хватало средств не только на покупку красок, кистей и других материалов, но и на пропитание, он никогда, ни разу в жизни не продал ни одного своего произведения. В письме И.Касаткину он писал: «Продавать нельзя, они не продажны ни за все сокровища мира… Они не имеют цены, потому что они не шаблон в торговле…» Продажа, считал художник, это «неуклюжее в отношениях между людьми наследье старины… И пригодно только относительно простейших предметов… Есть вещи, которые и оценивать невозможно…»

И это в то время, когда художник считался признанным, если его картины покупались.

Он мог бы зарабатывать, «не выходя из деревни» и «обслуживая округу крестьян рисованием портретов», как он говорил. Но он был не только «рисовальщик». Он был художник — с богатым «жизненным содержанием души», которая не допускала «оскудения и глухоты к окружающим, к миру» и постоянно требовала «струи свежей жизни», «впечатлительного» интереса к ней.

Его отношение к искусству — это своеобразная эстетическая система, основанная на особом восприятии красоты как начала созидающего, доброго. Все, что несет радость и свет, что творит и возвышает, — это красота. Красота — жизнь и мир на земле. Все прекрасное в человеке — тоже красота. И если бы человек творил только красоту, отказавшись от всякого зла, жизнь была бы еще прекраснее, «весь мир был бы одной красотой». И отсюда призыв: «Трудитесь над совершенствованием мира — это и есть путь красоты и радости». Этому посвятил Честняков и свою жизнь.

cosmograph.ru