Шишкин. На покосе в дубовой роще [1874] (1 фото). Картина покос

Шишкин. На покосе в дубовой роще [1874] - Разное > Картины - ЭтоРетро.ru

Холст, масло. 103x167 см Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань.Коллекция казанского музея произведений Ивана Ивановича Шишкина дает яркое представление о художественном наследии выдающегося пейзажиста, особенностях образного строя его работ в разные периоды творчества, покоряющем мастерстве его кисти и резца. Особой выразительной силой, размахом и мощью образа отличается полотно «На покосе в дубовой роще». Оно принадлежит к числу тех известных картин Шишкина, которые снискали ему славу родоначальника эпического русского пейзажа, певца необозримых просторов, неоглядных далей, могучих лесов, составляющих красоту родной природы. Уже сам объект изображения – дубовая роща – дает возможность создания монументального произведения, но художник пластическими средствами усиливает богатырское звучание природного мотива. Он избирает низкую точку зрения, позволяющую укрупнить масштаб деревьев: подчеркивает контраст горизонтальных планов убегающих вдаль полей с вертикалями стволов вековых дубов; стремится к обобщению формы, избегая излишней детализации изображения. Монументальности образа природы способствует и прием фрагментации некоторых деталей картины. Так, ветви дерева на переднем плане уходят за пределы полотна, что усиливает впечатление буйного размаха и мощи лесного великана. Картина написана художником на основе эскизного и этюдного материала, собранного во время поездки в Епабугу в 1871 году. Как обычно у И.И. Шишкина, она изображает конкретное место, являясь точным «портретом» определенной местности. Об этом свидетельствует, в частности, и первоначальное название картины «Дубовая роща близ Елабуги».

В числе других произведений художника она была приобретена купцом I гильдии, ставшим известным заводчиком, П.К. Ушковым, с которым Шишкина связывали дружеские отношения. В революционный период картина исчезла из поля зрения и только в 1926 году была обнаружена (вместе с другой шишкинской картиной «Вечер в сосновом лесу») на чердаке здания заводоуправления Бондюжского (ныне Менделеевского) химического завода и тогда же музейным отделом Татнаркомпроса была передана в казанский музей.

www.etoretro.ru

Сенокос идет в июле

Сенокос идет в июле, Где-то гром ворчит порой.и готов покинуть улей Молодой пчелиный рой. Самуил Маршак

Прокудин-Горский._На_сенокосе_1909

Прокудин-Горский._На_сенокосе_1909

Борис Бессонов. На сенокос.

Борис Бессонов. На сенокос.

Александр Моравов. Косцы. 1915 г.

Александр Моравов. Косцы. 1915 г.

Измаил Ефимов. Пора сенокоса. 1986 г.

Измаил Ефимов. Пора сенокоса. 1986 г.

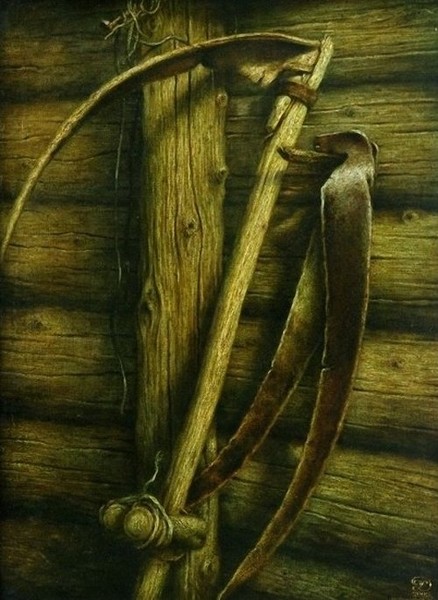

Константин Дверин. Косы.

Константин Дверин. Косы.

Время сенокоса у русских крестьян считалось праздничным событием и ожидалось с нетерпением, в особенности молодыми людьми. При благоприятных условиях уборка сена считалась одной из приятнейших сельских работ. Лето, тёплые ночи, купанье после утомительного зноя, благоуханье лугов, — всё вместе имело отрадное действие на душу. Мужчины и женщины, а в особенности девушки для работы в лугах убираются в самое хорошее одеяние, как на торжественный праздник, в то время как на уборку хлеба надевали самое худшее. На сенокосе собирались в один стан, а на жатве каждая семья работала отдельно. Девчатам здесь было гульбище, на котором они, дружно работая граблями и сопровождая работу общей песней, рисовались перед парнями.

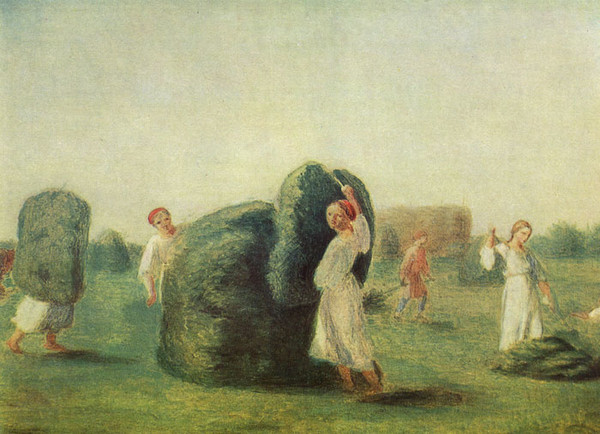

Середина 1820-х Венецианов Сенокос

Середина 1820-х Венецианов Сенокос

В "Автобиографической записке" Венецианов писал: "В 1819 году оставил службу для того, чтобы полнее посвятить себя живописи с оригиналов натуры, почему уехал в деревню свою..." Возможно, "Сенокос" вместе с картинами "На пашне. Весна" и "На жатве. Лето" (обе – до 1827, Государственная Третьяковская галерея) составляют триптих, посвященный сельским работам. Но, возможно, картина – самостоятельное произведение. С картиной А.Г.Венецианова "Сенокос" связана интересная история. Произведения этого автора очень редко встречаются в частных собраниях. Данный холст до 1917 года являлся украшением коллекции знаменитого собирателя князя Хвощинского в Риме. Затем следы этой картины затерялись, и только в 1987 году сотрудникам Третьяковки удалось выяснить, что ныне ею владеет гражданин Великобритании Виктор Проваторов. Десять лет спустя, в 1997 году, произведение было выставлено на аукционе русского искусства "Кристи" для оценки. По завещанию владельца, скончавшегося в том же году, "Сенокос" А.Г.Венецианова передавался Третьяковской галерее. В течение четырех последующих лет раритет находился в Лондоне, а российская сторона отстаивала законные права на владение произведением. Ситуация обострялась и тем, что конкурентом в борьбе за приобретение выступал (в случае получения отказа в разрешении на вывоз) один из известнейших музеев Великобритании - Национальная галерея в Лондоне. Это первый подобный прецедент в практике музея. Всё же в ноябре 2001 было получено официальное разрешение на вывоз работы кисти А.Г.Венецианова из Великобритании в Россию. Ныне "Сенокос" экспонируется с указанием имени дарителя в зале рядом с полотнами известного художника, составляя своеобразное "трио" с двумя шедеврами из собрания ГТГ - "На пашне. Весна" и "На жатве. Лето". Общие тема и время создания прослеживаются в характерном, венециановском ощущении гармонии и поэзии бытия.

На_пашне._Весна_

На_пашне._Весна_

На жатве.

На жатве.

На дальние луга «крестьяне с бабами, девками и грудными младенцами» выезжали. Располагались станом около реки или ручья в тени деревьев, делали шалаш и оставались там до конца сенокоса. Шалаши ставили из тонкого тёса и непригодной драни, по нескольку в ряд. Около каждого шалаша подвешивается на козлах котёл. Но в этих времянках только хранили припасы или прятались от дождя; спали под развешенными холщовыми пологами (навесами). Старшие мужчины и женщины ходили иногда в деревню, где были маленькие дети на попечении стариков и старух. Молодёжь же обычно не появляется дома в течение всего сенокоса, в том числе и по воскресеньям].

Косить начинали «со светом», то есть утром. «Чем росистее трава, тем легче косить». Скошенную рядом траву бабы и девки сразу разбивали, то есть растрёпывали рукоятками граблей для того, чтоб она лучше просушивалась. Разбивка эта производилась целый день под палящими лучами солнца. К вечеру разбитое и почти сухое сено сгребали в валы, то есть длинные гряды, а из них затем складывали в копны, то есть высокие кучи. На другой день, когда роса прошла, копны эти разваливали кругами, а потом опять сваливали в копны и стога. Таков был порядок при уборке в вёдренное время. Если же находили тучки и начинались дожди, то при уборке сена было много хлопот. Когда появлялись тучи, старались сено, немедленно сложить в копну. Когда распогоживалось — копну разваливали и перебивали сено до тех пор, пока оно не просохнет.

Kustodiev-Boris-Mihaylovich-Senokos-650x990

Kustodiev-Boris-Mihaylovich-Senokos-650x990

А. Венецианов. Сенокос. Москва, собр. П. Крылова.

А. Венецианов. Сенокос. Москва, собр. П. Крылова.

Сенокос. Станислав Бабюк

Сенокос. Станислав Бабюк

Пахнет сеном над лугами…В песне душу веселя,Бабы с граблями рядамиХодят, сено шевеля.

Там — сухое убирают:Мужички его кругомНа́-воз вилами кидают…Воз растёт, растёт, как дом…

В ожиданьи конь убогийТочно вкопанный, стоит…Уши врозь, дугою ногиИ как будто стоя спит…

Только жучка удалая,В рыхлом сене, как в волнах,То взлетая, то ныряя,Скачет, лая впопыхах.Аполлон Николаевич Майков1856

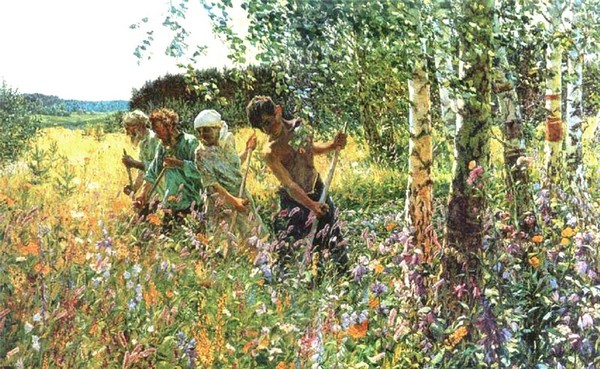

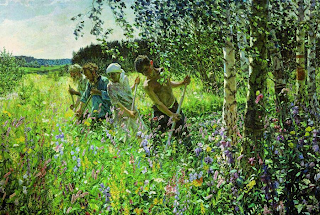

Виктор Иванов (род. 1924) Косцы. 1991 г.

Виктор Иванов (род. 1924) Косцы. 1991 г.

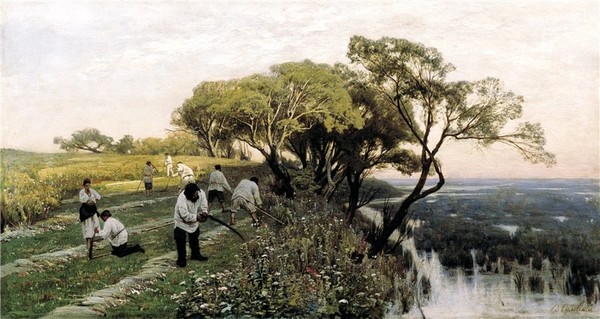

Владимир Орловский Косари. 1878 г.

Владимир Орловский Косари. 1878 г.

Ильдар Зарипов Сенокос

Ильдар Зарипов Сенокос

Иван Клюн (1873-1943) Косари. 1930-е г.

Иван Клюн (1873-1943) Косари. 1930-е г.

Наталья Гончарова. Косари. 1911 г.

Наталья Гончарова. Косари. 1911 г.

senokos Гончарова

senokos Гончарова

Для обеда объединялись по нескольку семей. Обед делали сытный и с традиционным набором блюд: пшеничная каша с маслом и солёное свиное сало. После обеда старики отдыхали, а молодёжь отправлялась за ягодами или заводила песни «в кружке».

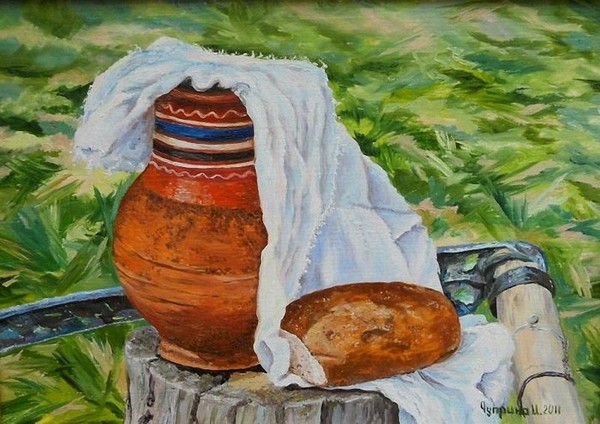

Ирина Чуприна Пахнет хлебом и травой 2011 г.

Ирина Чуприна Пахнет хлебом и травой 2011 г.

Александр Морозов Отдых на сенокосе. 1861 г.

Александр Морозов Отдых на сенокосе. 1861 г.

А.Венецианов. Сенокос

А.Венецианов. Сенокос

Лавр Плахов (1810-1881) Отдых на сенокосе. 1840-е гг.

Лавр Плахов (1810-1881) Отдых на сенокосе. 1840-е гг.

Ильдар Зарипов (1939-2012) Сенокос.

Ильдар Зарипов (1939-2012) Сенокос.

С.Бабюк. Крестьяне, идущие с сенокоса.

С.Бабюк. Крестьяне, идущие с сенокоса.

Федот Сычков. Возвращение с сенокоса. 1911 г

Федот Сычков. Возвращение с сенокоса. 1911 г

Сенокос в зарубежной живописи.

Брейгель. Сенокос

Брейгель. Сенокос

БРЕЙГЕЛЬ, ПИТЕР (ок. 1525–1569), также Питер Брейгель Старший, последний великий художник эпохи Возрождения в Нидерландах.Питер Старший Брейгель в 1565 году написал знаменитую картину «Сенокос», которая включена в серию «Времена года». Это великий мастер пера, который очень тонко и по-доброму изображает природу и всё, что вокруг неё происходит.Сюжет посвящён летним месяцам: июню и июлю, в то время, когда начинается и идёт сенокос.

Жюль Бастьен-Лепаж сенокос 1877

Жюль Бастьен-Лепаж сенокос 1877

«Сенокос» (фр. Les foins) — картина, написанная в 1877 году французским художником Жюлем Бастьен-Лепажем (Jules Bastien-Lepage, 1848—1884). Принадлежит музею Орсе в Париже. Размер картины — 160×195 см[1][2]. Также употребляется название «Отдых в поле».Картина была представлена публике на Парижском салоне 1878 года.Картина была приобретена Музеем в Люксембургском саду на посмертной распродаже произведений Бастьен-Лепажа, которая происходила в 1885 году в парижской галерее Жоржа Пети (фр. Galerie Georges Petit). Кураторы музея выбирали между ней и картиной Бастьен-Лепажа «Деревенская любовь». В результате их выбор остановился на «Сенокосе», а «Деревенская любовь» попала в коллекцию Сергея Третьякова, и затем в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

«Деревенская любовь» (фр. L'Amour au village) — картина, написанная в 1882 году французским художником Жюлем Бастьен-Лепажем (Jules Bastien-Lepage, 1848—1884).

«Деревенская любовь» (фр. L'Amour au village) — картина, написанная в 1882 году французским художником Жюлем Бастьен-Лепажем (Jules Bastien-Lepage, 1848—1884).

Таким образом, «Деревенская любовь» попала к Сергею Третьякову и со временем стала одной из самых известных картин в его коллекции.

ЛЕНЕН ЛУИ Возвращение с сенокоса 1641. Крестьянская телега (также Повозка, Возвращение с сенокоса)

ЛЕНЕН ЛУИ Возвращение с сенокоса 1641. Крестьянская телега (также Повозка, Возвращение с сенокоса)

Картина "Возвращение с сенокоса" (Париж, Лувр) пронизана атмосферой задумчивости и монументальной значительности.Луи Ленен (1593-1648) — один из братьев Ленен — французских живописцев, работавших в XVII веке, когда искусство их страны было, в основном, придворным.

Это уже другие времена:

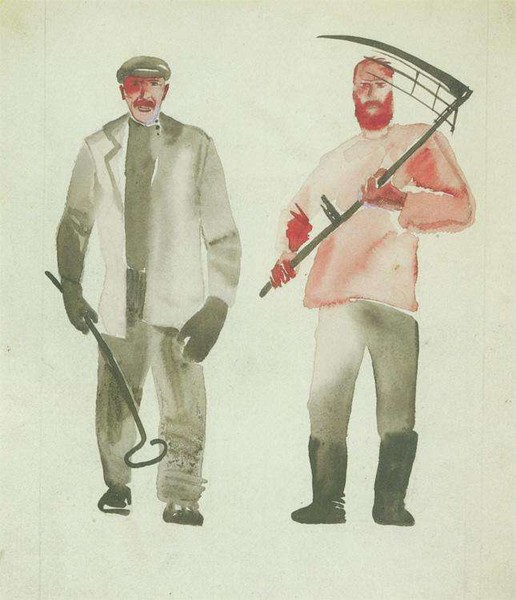

Александр Дейнека Рабочий и крестьянин. Рисунок для журнала Искорка. 1927 г.

Александр Дейнека Рабочий и крестьянин. Рисунок для журнала Искорка. 1927 г.

Аркадий Пластов Сенокос. 1945 г.

Аркадий Пластов Сенокос. 1945 г.

Петр Кончаловский С покоса. 1948-51 гг.

Петр Кончаловский С покоса. 1948-51 гг.

P.S.Предлагаю в комментариях продолжить тему. В живописи широко представлены темы : 1.Сенокос; 2. Косцы ; 3.Стога.

vladimir71.mirtesen.ru

Сенокос на Руси:Charming Russia

Старинная губернская Россия!...сколько в тебе было той самобытной жизни, сколько русского духа. Неторопливая жизнь русских глубинок, знойные летние дни, томные вечера под стрекот сверчков... слегка перекошенные резные деревянные избы, запах жилого и тёплого дерева перемешивается с ароматом только что скошенной травы, и селяне, уставшие, но довольные возвращаются с сенокоса... Выключаешь время, отдаёшь свою душу этому и чувствуешь, как она пронизывается тем желанным чувством успокоенности и удовлетворения, и понимаешь наконец, чем жив человек...

Сколько древних традиций носит в себе русская земля, и столько доброго и уже почти забытого хранит в себе ещё русская глубинка....

Время сенокоса у русских крестьян всегда считалось праздничным событием и ожидалось с нетерпением, в особенности молодыми людьми. При благоприятных условиях, уборка сена считалась одной из приятнейших сельских работ. Лето, купанье после утомительного зноя , тёплые ночи, благоуханье лугов, — всё вместе имело отрадное действие на душу. Мужчины и женщины, а в особенности девушки для работы на лугах убираются в самое хорошее одеяние, как на торжественный праздник, в то время как на уборку хлеба надевали самое худшее, так как на сенокосе собирались в один стан, а на жатве каждая семья работала отдельно. Девчата, дружно работая граблями и сопровождая работу общей песней, старались показаться перед парнями.

Молодые веселились, несмотря на тяжёлый и напряжённый по срокам труд. В деревне каждый был на виду, а обстановка на покосах создавала относительно большую свободу. Парни одевались на сенокос щеголевато, заигрывали с девушками. В воскресенье, когда никто не работал, ловили рыбу, собирали землянику, играли в горелки, катались на лодках, «играли песни». Это было самое песенное время — с утра и до вечера.

С. М. Прокудин-Горский. На сенокосе. 1909 год. Снято у реки Шексны между Чепеповцом и Рыбинском.

С. М. Прокудин-Горский. На сенокосе. 1909 год. Снято у реки Шексны между Чепеповцом и Рыбинском.Вечером на лугу водили хороводы, играли на гармониках и жалейках (тростниковые дудочки). Особенно веселилась молодёжь, когда копнили: сначала сгребали сено в валы в сажень (в рост человека) высотой, а затем группами катали эти валы под общую песню к тем местам, где предполагалось ставить копны.

Косить начинали "со светом", то есть по росе, чем росистее трава, тем легче косить. Косцы шли обычно по 5-6 человек, друг за другом, соревновались, стараясь выдерживать захват побольше, чтобы валок сочной травы получался потолще, а прокос – пошире. После хорошего косца луг оставался ровным, а работа вкупе с умением и сноровкой доставляла истинное удовольствие. Обернется косец назад – сердце радуется.

Скошенную рядом траву бабы и девки сразу разбивали, то есть растрёпывали рукоятками граблей для того, чтоб она лучше просушивалась. Разбивка эта производилась целый день под палящими лучами солнца. К вечеру разбитое и почти сухое сено сгребали в валы, то есть длинные гряды, а из них затем складывали в копны, то есть высокие кучи. На другой день, когда роса прошла, копны эти разваливали кругами, а потом опять сваливали в копны и стога. Таков был порядок при уборке в вёдренное время. Если же находили тучки и начинались дожди, то при уборке сена было много хлопот. Когда появлялись тучи, старались сено немедленно сложить в копну. Когда распогоживалось — копну разваливали и перебивали сено до тех пор, пока оно не просохнет.

Борис Михайлович Кустодиев. Сенокос. 1917 год.

Борис Михайлович Кустодиев. Сенокос. 1917 год.С особенным вниманием подходили к подготовке главного орудия – косы. Ее длина измерялась количеством ладоней, которое укладывается на ноже косы. Так, косой в пять ладоней широкую полосу травы не захватишь, зато работать ей легко. Обычно же выбирали косу в 10 ладоней – с такой хороший косарь мог пройти полгектара густой и сочной травы за 6 часов. В каждом селе были и свои рекордсмены. Ровный, равной толщины и без трещин нож косы должен при ударе обушком издавать чистый и недребезжащий звук. Впрочем, во время косьбы сразу понятно: удачно ли выбрана и хорошо ли налажена коса. Отличная коса режет траву легко с мелодичным, приятным для уха звуком.

Плахов Лавр Кузьмич. Отдых на сенокосе. 1840-е

Плахов Лавр Кузьмич. Отдых на сенокосе. 1840-еОбед, на который собирались все вместе, становился еще одним поводом показать себя с лучшей стороны. Хороший работник и ест с аппетитом. А уж какое раздолье для хозяек! Сытный обед традиционно состоял из пшеничной каши с маслом, соленого сала, краюхи домашнего хлеба, вареных яиц, лука. Оценивали да нахваливали ядреный квасок или пивко – у каждой хозяйки они были особенными, неповторимыми. После обеда старики отдыхали, а молодёжь отправлялась за ягодами или заводила песни в кружке.

Существует много пословиц о сенокосе, например некоторые:

На острую косу много сенокосу. Всякий, кто дорос, спеши на сенокос. Роса косу точит. Каково лето, таково и сено. Свиньи и мыши сено едят — к худому покосу. Когда сено гнило, тогда в сусеке мило. Ранняя роса летом, а осенью иней — к ясной погоде. Травы черны — лошади кормны (то есть в сеногной овсы хороши). Рассада пьёт поливку — сухой сенокос, а не вбирает — мокрый. Много в поле кашки (тысячелистник) — быть сеногною. Коли дождь на Петров день, то сенокос будет мокрый.Когда в сене дождевика, тогда в сусеке ведрина.

С. М. Прокудин-Горский. На сенокосе около привала. 1909 год, Череповецкий район.

Сенокос продолжался дней двадцать, а то затягивался и на месяц, и соответствующий настрой сохранялся в течение всего этого времени. По окончании сенокоса устраивался праздник всей общины. Для оплаты общего угощения выделяли часть луга, и сено с этого луга продавали — покупатели были свои же односельчане. На вырученные деньги покупали чай, баранки и водку (выпивка за счет общины называлась "мирское"), закуску приносил каждый свою. На праздник сбегалась вся деревня, включая детей: пели, плясали, наблюдали борьбу вызвавшихся охотников, перебрасывались шутками.

Лучшим временем для сенокоса становились недели после Петрова дня и до 25 июля. Петров пост считается нестрогим, содержащим целый ряд послаблений – например, разрешается есть рыбу во все дни, за исключением среды и пятницы. Кстати, апостол Петр известен как покровитель рыбного промысла.

Петров день - самый разгар сенокоса: -"Всяк, кто дорос, иди на сенокос". Ставили стога и при этом говорили: -"Не то сено, что на лугу, а то, что в стогу", "До Петрова вспахать, до Ильина заборонить, до Спаса посеять". Петров день назвали "макушкой лета", самой жаркой и знойной порой: -"День убывает — жара прибывает".

С. М. Прокудин-Горский. Монастырский сенокос. 1909 год. Молога, ныне затопленный советской властью русский город.

А в честь завершения поста обычно проводили "разговины" - устраивали ярмарки и гуляния, ходили в гости, плясали и веселились.

Этот народный обычай веселиться запечатлен в пословице: "У мужика то и праздник, что Петров день".

Запахи, звуки, настроение сенокосной поры сохранял человек на весь год, чтобы в следующем снова с трепетом ожидать, а затем с рвением приступить к тяжелой работе, способной подарить истинное наслаждение.

СЕНОКОС

СЕНОКОСЛуга забрызганы цветами,Трепещет созревая, словно дева, рожь,И сенокос по Ярославщине шагаетИюльский душный сенокос.Пора горячая, знакомая до боли.От нежных и застенчивых березУходят вереницей бабы в полеПриветствовать платками сенокос.Уже стрекочут жатка и кузнечик.Сливаясь с буйным запахом травы.И вечер... Сенокосный вечерВисит над изголовьем тишины.

А.В. Галанин

www.charmingrussia.ru

Репродукция картины "На Покосе В Дубовой Роще" Ивана Шишкина

Интернет-магазин BigArtShop представляет большой каталог картин художника Ивана Шишкина. Вы можете выбрать и купить понравившиеся репродукции картин Ивана Шишкина на натуральном холсте.

Иван Шишкин родился в семье купца Ивана Васильевича Шишкина, продолжателя древнего вятского рода Шишкиных.

С 12 лет обучался в 1-й казанской гимназии. Окончив 5 классов гимназии, поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. С 1857 продолжил образование в Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. За годы учебы дополнительно к занятиям в академии самостоятельно писал этюды в окрестностях Петербурга и во время пребывания на острове Валааме. За три года за достигнутые успехи ему были присуждены три малые серебряные медали, малая и большая золотые как раз за виды окрестностей Санкт-Петербурга и за виды местности на Валааме. Вместе с большой золотой медалью он получил право поехать за границу. В 1861 году он отправился в Мюнхен, в 1863 перебрался в Цюрих, затем – Дюссельдорф. За присланную в Санкт-Петербург картину «Вид в окрестностях Дюссельдорфа» Шишкин получил звание академика. За границей он создал много рисунков пером, которыми восхитил иностранцев, некоторые рисунки даже были помещены в Дюссельдорфском музее рядом с произведениями первоклассных европейских мастеров.

В 1866 году Иван вернулся в Санкт-Петербург, хотя срок его пенсионерства еще не был закончен. Шишкин предпочел путешествие по России.

После учреждения Товарищества передвижных выставок производил для них рисунки пером.

В 1870 году стал членом кружка аквафортистов, образовавшемся в Санкт-Петербурге, принялся за гравирование «царской водкой», уделяя ему столько же времени, сколько и живописи.

Его работы обеспечили ему репутацию одного из лучших русских живописцев пейзажа и замечательного аквафортиста.

В 1873 году Шишкин за картину «Лесная глушь» получил звание профессора Академии.

В 1892 году был приглашён на должность руководителя учебной пейзажной мастерской.

Умер скоропостижно в Петербурге в 1898 году, сидя за мольбертом, работая над новой картиной. Был похоронен на Смоленском православном кладбище. В 1950 году прах художника был перенесён вместе с памятником на Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры.

Текстура холста, качественные краски и широкоформатная печать позволяют нашим репродукциям Ивана Шишкина не уступать оригиналу. Холст будет натянут на специальный подрамник, после чего картина может быть оправлена в выбранный Вами багет.

bigartshop.ru

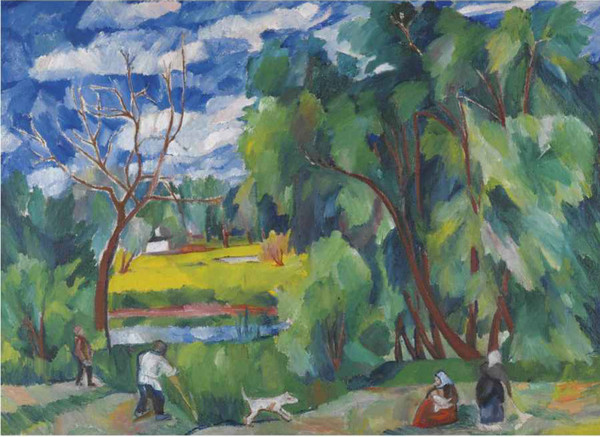

Гончарова Н.С. «Покос»

Картины художницы Гончаровой Н.С.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

www.avangardism.ru