Валентин Серов, картина "Петр 1": дата и история создания, описание. 1 картина

фильм «Неприкасаемые (1+1)» – Ярмарка Мастеров

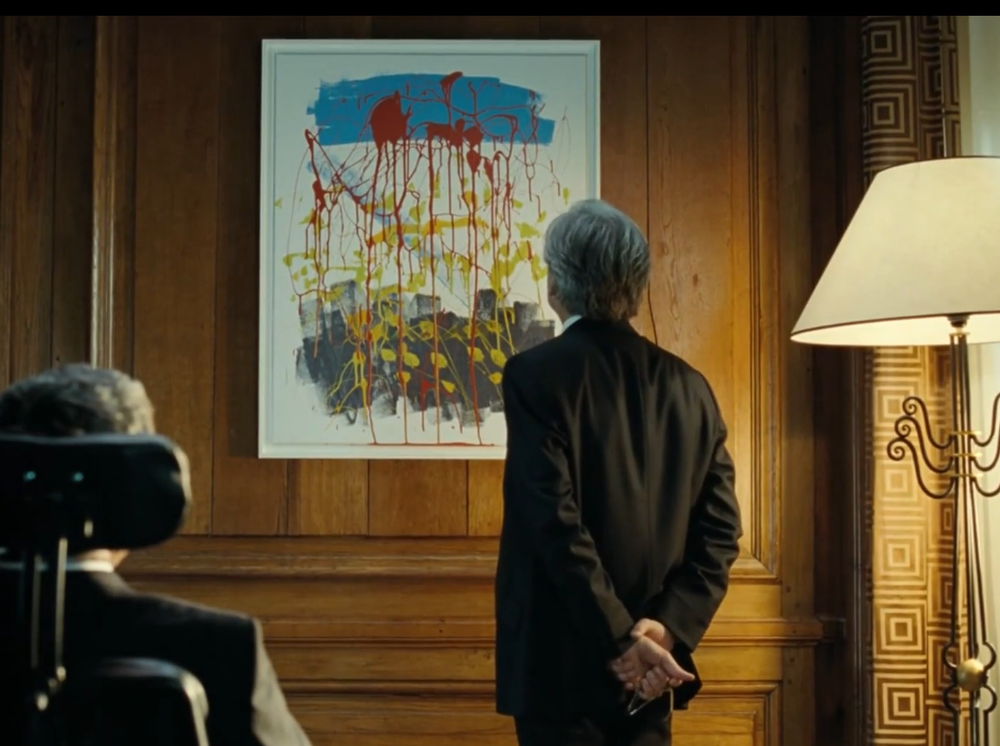

Поскольку я художник, меня всегда будоражат кинофильмы, в которых фигурируют произведения изобразительного искусства. Фильм, который в связи с этим привлек мое внимание, вышел в прокат в 2011 году с оригинальным названием «Intouchables» («Неприкасаемые»), а в российском прокате получил наименование «1+1».

Сам фильм посвящен вовсе не живописи, его глубинный смысл отражает метаморфозы интеграции мигрантов в нынешней Франции, однако невозможно не заметить приятный акцент, сделанный на современных тенденциях в живописи и особенностях ее успешной реализации.

Как мы все можем наблюдать, в наши дни изобразительное искусство вышло за рамки соревнования в мастерстве, а представляет собой сплав из множества факторов, скрепленных удачей. Оно может являть собой контркультурный акт, а чаще просто новаторство и отчаянное желание удивить искушенного зрителя.

По моему мнению, многое из того, что порой напрашивается на такой бескомпромиссный отзыв как «мазня», довольно часто является иронией художника или виртуозным троллингом современников, обычно сочетающимся с намеренным попиранием общепринятых догм.

При грамотной подаче картины даже самую хаотичную мазню можно представить как «шедевр» мирового уровня, обнаружить в нем и стиль, и почерк художника, и концепцию, и внутренние связи и суперценные ассоциации с реальностью. В современном мире искусства продаются вовсе не краски на холсте, а смыслы, образованные при восприятии изображения в голове созерцателя. Поэтому, ценность картины во многом определяется эмоциями, которые она способна вызвать у зрителя.

«— У чувака пошла носом кровь и он просит тридцатку?!!» Обожаю эту сцену из «Неприкасаемых. 1+1»:

Выставочный зал в Центре Жоржа Помпиду в Париже. Идет подготовка к выставке. На одном из стендов висит весьма неоднозначная картина:

Перед картиной трое: работник выставки (девушка-стендист), богатый аристократ, навсегда прикованный к инвалидному креслу, и житель французского негритянского предместья, работающий у богача сиделкой, и между ними присходит такой диалог. |

| Стендист-Филиппу: Мы откроемся в среду. К вечеру ее продадут.Дрисс-Филиппу: Вы уже час на нее пялитесь!! Не пора переключить канал?!! Филипп: Эта картина излучает странное спокойствие, хотя в ней есть и жестокость. Стендист: Она очень трогательная...Дрисс: Красные пятна — это трогательно?!! И сколько она стоит?Стендист: Кажется, 30 тысяч. Проверю, если хотите... Дрисс-стендисту: Да уж, вы проверьте. По-моему, цена чуть завышена!Дрисс-Филиппу: Вы купите эту дрянь за 30000?!! Это невозможно! Филипп: Почему? Вполне возможно. Дрисс: У чувака кровь пошла из носа и он просит тридцатку?!! | Филипп: Скажите, Дрисс, как Вы думаете, почему людей тянет к искусству?Дрисс: Наверное, это прибыльно...Филипп: Нет... Это единственный способ оставить след на земле.Дрисс: Фигня это, Филлип! Я сейчас куплю красок на полтинник и наслежу на полную катушку! И еще синей добавлю - бесплатно! Стендист: Простите, я немного ошиблась насчет цены.Дрисс: Да уж! Стендист: 41 тысяча 500 евро.Филипп: Беру! |

Вдохновленный тем, как легко можно зарабатывать огромные деньги, произвольно пачкая краской холсты, Дрисс принимает решение поучаствовать в столь выгодном бизнесе, создав собственную картину. Как он сам впоследствии будет описывать этот волнительный процесс: «Меня осенило, какое-то было вдохновение, вдруг сразу всё нарисовалось, еще и музыка наложилась, как-то все срослось и на меня сошло какое-то озарение...».

Однако это будет потом, а сейчас, произвольно гуляя валиком по холсту, он сам определяет результат своих творческих мук не иначе как «Чушь какая-то».

К слову сказать, та картина, которая создается в кадре на наших глазах и картина, которую демонстрируют как конечный результат «творческого прорыва» Дрисса — это разные картины, если присмотреться к обеим повнимательнее (видно по расположению мазков и расположению брызг).

Другими словами, картина, которую «как бы рисовал Дрисс», написана не новичком, а настоящим современным художником.

«— Сколько на этом можно срубить?»

Окончив работу над полотном, Дрисс приступает к ее демонстрации в своем узком кругу — среди наемной домашней прислуги. Дрисс, конечно, догадывается, что по факту его коллеги — совсем не тот контингент, среди которого с большим успехом и за большие деньги распространяется современное искусство, поэтому пока он ограничивается статистическим сбором отзывов о картине.

Мнения о «шедевре» варьируются от многообещающего «здорово» до сдержанного «не скажу, что я повесила бы это у себя, но...». Впрочем, по выражениям лиц первых зрителей понятно, что произведение начинающего художника их особо не впечатляет.

И все же Дрисса, в основном, тревожит именно коммерческая сторона вопроса:

— Сколько на этом можно срубить? — Волнуется он.— Посмотрим, — Филипп на этот раз крайне сдержан в прогнозах.Но Дриссу неймется:— «Посмотрим» — это много или мало?..

Сцена продажи представляет собой монолог искушенного в живописи коллекционера, который расхаживает перед «шедевром» Дрисса в полном замешательстве:— Нет, тут есть стиль, да... Есть почерк... Но 11 тысяч — это как-то слишком для дебютанта! Нда... С другой стороны, я не куплю, а через год он будет стоить 30... Я спохвачусь, а ты скажешь — «Я говорил!», да?.. Да. Значит, выставляется в Лондоне?..— А потом в Берлине, — деловито уточняет Филипп.— И в Берлине тоже? Ух ты... Ну, даже не знаю. Как-то это серьезно — 11 тысяч...

Стоит ли говорить, что в итоге картина была продана — за одиннадцать тысяч евро! Оказалось, что именно столько далекий от искусства и совершенно не умеющий рисовать парень, только что вышедший из тюрьмы за разбойное нападение на ювелирную лавку, стоит на рынке искусств.

По крайней мере, напрашиваются два важных вывода, который может сделать для себя начинающий или не уверенный в своих силах художник:

1. Бесполезно спрашивать мнение о своих работах у людей, не нацеленных на приобретение предметов искусства.

2. Неважно — что, как и кем нарисовано, важно — кто занимается продажами, а именно: кому предлагает и что именно при этом говорит.

Потрясающий фильм!

(с) Полянская Анна, 2017.

www.livemaster.ru

Глава 1. Картина мира как объект современной науки

1.1. История создания термина «картина мира» и трансформации его содержания

Феномен, именуемый «картина мира», является таким же древним, как и сам человек. Создание первых картин мира у человека совпадает по времени с процессом антропогенеза. На создание целостного образа мира претендуют мифология, религия, философия, искусство. Исторически первой формой мировоззренческого сознания, в пределах которой сформировалась развитая картина мира, было мифологическое сознание. Именно в мифе выражается модель мира, сложившаяся в период архаического общества. Начиная от эпохи античной философии и заканчивая временем создания натурфилософских теорий XIX-го века исторические попытки построения картины мира происходили в русле философских исследований. Тем не менее, реалия, называемая термином «картина мира», стала предметом изучения лишь в сравнительно недавнее время [3, с. 67].

Термин «картина мира» был впервые употреблён Г. Герцем в контексте физической картины мира. Термином «картина мира» широко пользовался также М. Планк, понимая под физической картиной мира «образ мира», формируемый физической наукой и отражающей реальные закономерности природы. М. Планк различал практическую картину мира и научную картину мира. С практической картиной мира он связывал представление человека об окружающем мире, которое вырабатывается человеком постепенно на основании своих переживаний.

Мысль о том, что создание картины мира или картины реальности является необходимым моментом жизнедеятельности человека, развивал А. Эйнштейн: «Человек стремится каким-то адекватным способом создать в себе простую и ясную картину мира для того, чтобы оторваться от мира ощущений, чтобы в известной степени попытаться заменить этот мир созданной таким образом картиной» [3, с. 98].

Параллельно с разработкой понятия картины мира в рамках науки, картина мира изучалась в культурологических и лингвосемиологических работах. Специфика языковой концептуализации мира нагляднее всего представлена в том, что называют особенностями в языковом членении действительности, что можно объяснить этнонациональными различиями когнитивных мировосприятий. Языки различаются способом выделения значений, самим способом восприятия и осмысления мира. Эта идея в различных ипостасях и версиях развивалась во всех ключевых эпохах новейшей истории лингвистики.

Восходит она к учению В. Гумбольдта о «внутренней форме» языка. Согласно его учению, различные языки являются различными мировидениями и специфику каждого конкретного языка обусловливает «языковое сознание народа», на нём говорящего [8, с. 159].

Концепция В. Гумбольдта имела многих последователей и продолжателей, занимавшихся утверждением в основном идеи о влиянии языка на мышление и мировоззрение людей. Наиболее крупные языковеды и психологи с разной степенью уверенности были приверженцами этой идеи. Самыми яркими её сторонниками в XIX-ом веке были В. Д. Уитни, отмечавший, что «каждый язык имеет…свойственную только ему систему устоявшихся различий, свои способы формирования мысли, в соответствии с которыми преобразуются содержание и результаты мыслительной деятельности человека, весь запас его впечатлений, в том числе индивидуально приобретённых, его опыт и знание мира» (Whitney; 45) и Г. Штейнталь, ставивший развитие мышления в прямую зависимость от развития социальной среды, частью которой является язык.

Далее эта идея развивалась в деятельности американской школы этнолингвистики, представленной работами Э. Сепира, Ф. Боаса, Б. Уорфа. Ф. Боас отмечал, что «особенности языка очевидным образом отражаются во взглядах и обычаях народов» [15, с. 45].

Эти мысли далее были развиты в гипотезе лингвистической относительности Сепира – Уорфа. Эта гипотеза была выдвинута в 1930-х годах Л. Уорфом на основе идей Э. Сепира.

Лингвистическая концепция Эдварда Сепира, бесспорно, прошла через фарватер гумбольдтовского учения о языке, а между тем ее автор в своих работах нарочито избегал упоминаний о В. Гумбольдте. Подобным образом выглядит ситуация и с младограмматиками, идеями которых Э. Сепир вдохновлялся в его теории языкового дрейфа. Но основным источником его концепции, конечно, были труды В. Гумбольдта. Он исходил из них и в своей общей типологии языков, и в области лингвистической характерологии, восходящей к учению В. Гумбольдта о характере языка. Теоретической основой гипотезы лингвистической относительности в целом стало учение В. Гумбольта о внутренней форме языка. В этом учении гармонично уживается две тенденции – универсалогическая и идиоэтническая. Они фигурируют и у Э.Сепира, хотя у него, в отличие от В. Гумбольдта, последняя из указанных тенденций со временем чуть ли не полностью вытеснила первую. Идиоэтнизм со временем настолько возобладал у Э. Сепира над универсалогизмом, что в конечном счете именно он и составил методологическую основу для гипотезы лингвистической относительности [15, с. 57].

Суть концепции Э. Сепира сводится к следующему: люди, говорящие на разных языках и принадлежащие к разным культурам, по- разному воспринимают мир. «Мы расчленяем природу в направлении, подсказанном нашим языком. Мы выделяем в мире явлений те или иные категории и типы совсем не потому, что они самоочевидны, напротив, мир предстаёт перед нами как калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть организован нашим сознанием, а это значит в основном нашей языковой системой, хранящейся в нашем сознании» [15, с. 68]. Основные положения этой гипотезы: язык обуславливает тип мышления его носителей, способ познания окружающего мира зависит от языка, на котором осуществляется мышление. Отсюда возникает вопрос: что же первично, что на что влияет – особенности восприятия и осознания окружающего мира влияют на нормы поведения или поведение личности влияет на сознание. Думается, что ответить на этот вопрос однозначно в принципе невозможно, так как данные феномены связаны отношениями двунаправленной зависимости: одно обуславливает другое и одно влияет на другое.

Гипотеза Сепира - Уорфа критиковалась многими учёными, но по существу она была попыткой разобраться в причинах языкового и этнического разнообразия на новом витке лингвистических и других научных знаний о мире. Ближе всего к этому подошёл Б. Уорф, который утверждал: «Мы сталкиваемся, таким образом, с новым принципом относительности, который гласит, что сходные физические явления позволяют создать сходную картину вселенной только при сходстве или, по крайней мере, при соотносительности языковых систем» [15, с. 74], что означает другими словами, что наши знания о картине мира формируются относительно нашей языковой картины мира.

Но в чем же состоит рациональное зерно гипотезы Сепира-Уорфа? В том, что язык действительно оказывает влияние на познавательную деятельность его носителей. Особенно заметным это влияние оказывается в детстве. Так, маленький эскимос потому обращает внимание на разные виды снега – падающий, талый, несомый ветром и т.п., что его заставляет это делать родной язык, поскольку в нем имеются специальные лексемы для обозначения этих видов снега. Напротив, подобные лексемы отсутствуют во многих других языках. Стало быть, дети, говорящие на этих языках будут свободны в данной области от направляющей роли родного языка в познании.

Ошибочность взглядов авторов гипотезы лингвистической относительности состояла не в том, что они выдвинули полностью неверный лозунг о руководящей роли языка в познании, а в том, что они эту роль явно преувеличивали. Это выразилось в том, что язык они превратили в некий котел, в котором только и может перевариваться интеллектуальная пища. Но все дело в том, что она может перевариваться и за пределами языка. Иначе говоря, познавательная деятельность человека осуществляется не только с помощью языка, но и без этой помощи – в абстракции от языковых форм, с помощью которых предмет познания может быть в дальнейшем описан. Так, европейские дети могут узнать о разных видах снега из непосредственных наблюдений за ними. Подобные знания возникнут в их сознании за пределами языкового котла. Вот почему мы можем смело утверждать, что власть языка над познавательной деятельностью его носителей не является тиранической. Вот почему мы можем утверждать, что наряду с языковым (вербальным) существует и другой - неязыковой - путь познания.

Критические стрелы, пущенные в адрес гипотезы Сепира-Уорфа, не должны погубить главное детище ее авторов – понятие языковой картины мира.

Как научная, так и языковая картины мира представляют собою, по Б. Уорфу, «систему анализа окружающего мира» [15, с. 98]. Стало быть, как в первой, так во второй мы имеем дело с моделированием мира. В этом их сходство. Но между ними имеется и существенное различие: первая – результат деятельности ученых, а другая – результат деятельности рядовых носителей того или иного языка, которые этот язык и создали. Первая отражает научное сознание, а другая – обыденное.

В сравнении языка с наукой следует видеть большую заслугу Б. Уорфа. Оно позволило ученому выделить основные черты научной картины мира в сравнении с языковой. Так, языковые картины мира, с его точки зрения, неизмеримо старше научных, а стало быть, по степени информационной насыщенности языковые картины мира значительно превосходят научные. Кроме того, языковые картины мира всегда своеобразны, а стало быть, плюралистичны, тогда как научные стремятся к монизму, поскольку истина универсальна. Словом, языковые картины мира старше, информационно богаче и плюралистичнее научных.

Указанные черты языковых картин мира привели Б. Уорфа к неоправданному выводу о том, что языковые картины мира, а не объективная действительность должна стать основным источником научных знаний. С его точки зрения, при объяснении сути, например, таких философских категорий, как явление, сущность, предмет, отношение и т.п. следует обратиться к их обозначениям в языке, а не к их объективному содержанию, поскольку «определить явление, вещь, предмет, отношение и т.п., исходя из природы, невозможно; их определение всегда подразумевает обращение к грамматическим категориям того или иного языка» [15, с. 103].

Б. Уорф отдавал предпочтение языковым картинам перед научными. Это-то и привело его к игнорированию объективного фактора познания за счет преувеличения роли языка для развития науки. Вот почему он пел дифирамбы языковому плюрализму. В каждом языке, с его точки зрения, отражена своя система категорий. При этом каждая из таких систем имеет право на равную научную ценность. В западной же науке сложилась ситуация, при которой отдают предпочтение категориям, извлеченным лишь индоевропейских языков. «Однако удивительнее всего, - писал он в связи с этим, - то, что различные широкие обобщения западной культуры, как, например, время, скорость, материя, не являются существенными для построения всеобъемлющей картины вселенной», поскольку подобных категорий нет в неиндоевропейских языках (например, индейских) [15, с. 108].

Наиболее видным продолжателем идей Сепира - Уорфа был немецкий учёный Лео Вайсгербер. Идея Л. Вайсгербера выражала неогумбольдтианскую позицию и построена на идее языкового познания мира. По его мнению, всё действительное бытие определяется языковым бытием и становится духовным миром человека. Язык имеет огромное влияние на формирование духа народа, образуя «промежуточный мир» между сознанием и действительностью [4, с. 28].

Вариациями на тему «внутренней формы» языка являются также понятие значимости у Ф. де Соссюра, теория семантических полей И. Трира, учение Л.В. Щербы об «обывательских» понятиях, выдвинутая А. Вежбицкой концепция «этносинтаксиса» и многие другие работы лингвистов XX-го века.

Дальнейшая разработка проблемы изучения языковой картины мира осуществлялась уже на современном этапе развития лингвистики.

Как видим из вышесказанного, попытки построения картины мира осуществлялись в русле мифологических и философских исследований, но предметом изучения термин «картина мира» стал только лишь в лингвистике XX-го века. Исследователи, занимающиеся данной проблемой (М. Планк, Г. Герц, В. Гумбольдт, А. Эйнштейн, Ф. Боас, Б. Уорф, Э. Сепир и др.) внесли огромный вклад в разработку и изучение понятия картины мира, как в физических науках, так и в культурологических и лингвосемиологических работах.

Следует сказать, что на современном этапе развития лингвистики особенности концептуализации мира языком были продемонстрированы на огромном фактическом материале. В ходе описания экзотических языков (австронезийских, австралийских и др.) было выявлено различие в способах концептуализации, присущих этим языкам, с одной стороны, и индоевропейским языкам, с другой (работы Э. Сепира, Б. Уорфа, А. Вежбицкой и многие другие). Результатом развития семантики явились описания целых семантических полей, или фрагментов языковой картины мира, представленных в литературных европейских языках, а также сравнение этих полей в разных языках (труды Ю.Д. Апресяна, исследования А. Вежбицкой, Е.С. Яковлевой).

Однако изучение языковых моделей мира не ограничивается их описанием и типологическим сравнением, они также становятся объектом интерпретации в рамках целого комплекса наук о человеке. Картина мира какого-либо языка рассматривается в контексте мифологии, фольклора, культуры данного народа. Иногда картина мира понимается как непосредственное отражение психологии народа.

Особым направлением в изучении языковых моделей мира является восстановление её фрагментов в мёртвом языке или праязыке. Это фрагменты, относящиеся к материальной культуре народа, к отношениям внутри рода, семьи. Также предпринимаются попытки восстановить архаичные представления людей о мире.

Начиная с 60-х годов, проблема картины мира рассматривается в пределах семиотики при изучении первичных моделирующих систем (языка) и вторичных моделирующих систем (мифа, религии, фольклора, поэзии, прозы и др.). Сторонники этого подхода трактовали культуру как «ненаследственную память коллектива», и её главную задачу видели в структурной организации окружающего человека мира, что находит своё выражение в понятии модели мира [9].

Современное состояние изучения картины мира представлено исследованиями, разворачивающимися в двух основных направлениях.

Во-первых, анализируются отдельные характерные для данного языка концепты. Это, прежде всего «стереотипы» языкового и культурного сознания. С другой стороны, это специфичные коннотации неспецифичных концептов, например символика цветообозначений в разных культурах.

Ю.Д. Апресян приводит любопытные данные о различиях в культурных ассоциациях и реакциях на тот или иной цвет, экспериментально установленные при эксплуатации компьютеров с цветными экранами. К примеру, значение красного цвета в США означает опасность, во Франции – аристократию, в Египте – смерть, в Индии – жизнь и творчество, в Японии – гнев и опасность, в Китае – счастье; белый в США – чистота, во Франции – нейтральность, в Египте – радость, в Индии – смерть и чистота, в Японии – смерть, в Китае – смерть и чистота [1, с. 365].

Во-вторых, ведётся поиск и реконструкция присущего языку цельного, донаучного взгляда на мир. Основные положения этого подхода:

1. Каждый естественный язык отражает определённый способ восприятия и организации, или концептуализации мира. Выражаемые в нём значения складываются в единую систему взглядов, коллективную философию, которая навязывается как обязательная всем носителям языка. Иногда эта коллективная философия называется наивным реализмом. Когда-то грамматические значения противопоставлялись лексическим как подлежащие обязательному выражению, независимо от того, важны ли они для конкретного сообщения или нет. В последние десятилетия было обнаружено, что многие элементы лексических значений тоже выражаются в обязательном порядке.

2. Присущий языку взгляд на мир как универсален, так и национально специфичен, так что носители разных языков могут видеть окружающий мир немного по-разному, через призму своих языков.

3. С другой стороны языковая картина мира «наивна» в том смысле, что она во многих деталях отличается от научной картины мира. Но при этом наивные представления отнюдь не примитивны. Во многих случаях они не менее сложны и интересны, чем научные. Таковы, например, наивные представления о внутреннем мире человека. Они отражают опыт десятков поколений на протяжении многих тысячелетий и способны служить человеку проводником в этот мир.

4. В наивной картине мира мы можем выделить наивную геометрию, наивную физику, наивную этику, наивную психологию. Наивные представления каждой из этих областей не хаотичны, а образуют определённые системы и должны единообразно описываться в словаре. Отражение воплощённой в данном языке наивной картины мира – наивной геометрии, физики, этики, психологии является задачей системной лексикографии. Для этого современные исследователи реконструируют по данным лексических и грамматических значений соответствующий фрагмент наивной картины мира. Так, например, из анализа пар слов типа хвалить и льстить, жаловаться и ябедничать, добиваться и домогаться, обещать и сулить, свидетель и соглядатай и др. можно извлечь представление об основополагающих заповедях русской наивно-языковой этики. Некоторые из них: «нехорошо преследовать узкокорыстные цели» (домогаться, льстить, сулить), «нехорошо рассказывать третьим лицам о том, что нам не нравиться в поведении и поступках наших ближних» (ябедничать, фискалить) и др. Все эти заповеди – всего лишь прописные истины, но они закреплены в значениях слов, т. е. отражаются в языке [1, с. 351].

studfiles.net

§1. Картины с «литературной темой»

Перед нами «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Следует различать в ней ряд компонентов, которые обязательно должны присутствовать в определенном типе картин. Я остановлюсь прежде всего на них.

а. Надо выделить из произведения в целом прежде всего саму «вечерю», то есть запечатленную (переданную в образной форме) в самой картине определенную жизненную ситуацию, заполняющую какой-то момент в определенном становлении (свершении). Ситуация эта предстает перед нами в картине, но не так, как это было бы, если бы мы сами некогда участвовали в этой «тайной вечере». Мы видим участвующих в ней лиц, вещи и утварь как бы самих в себе, однако не можем вместе с тем сказать, что они присутствуют перед нами вещественно и лично, так, как присутствуют, например, реальные предметы нашего непосредственного окружения, в том числе та вещь, состоящая из холста и красок и висящая на стене, вещь, которую я называю полотном-изображением, или другие предметы, находящиеся в той комнате, где висит картина.

а ее эстетическая конкретизация. Но в самом начале развертывающегося эстетического переживания картина как произведение искусства является предметом такого переживания, и лишь по мере появления новых фаз данного переживания становится все более и более отчетливым различие между картиной как данным зрителю произведением искусства, идентичным межсубъективным художественным творением, и создающимся в данном переживании эстетическим предметом.

276

Когда мы пытаемся точнее определить различие, возникающее между тем, как нам даны, с одной стороны, произведение живописи, а с другой — представленная «в картине» жизненная ситуация, нам может легко прийти в голову одна мысль, уводящая на ошибочный путь. Конечно, нам могут сказать, что жизненная ситуация, изображенная на картине Леонардо да Винчи, не дана и не может быть дана нам, смотрящим на картину, непосредственно, в «оригинале», ибо она имела место когда-то, более 1900 лет назад, и тогда была непосредственно дана тем людям, которые в ней участвовали, прошла навсегда и ныне уже не может быть дана нам, не может предстать перед нами ни в зрительном восприятии, ни в воспоминаниях. Мы можем ее представлять себе, представлять зримо, но всегда только опосредствованно, мы можем даже в какой-то степени вообразить, что она здесь перед нами, но она никогда не будет перед нами в прямом значении этого слова.

Все это, разумеется, верно. Но когда я говорил, что в самой картине присутствует некая определенная жизненная ситуация, то имел в виду не эту когда-то случившуюся и свершившуюся в реальной действительности жизненную ситуацию. Предстающая перед нами в самой картине жизненная ситуация должна, быть может, «воспроизводить» ту, некогда случившуюся ситуацию — «подражать» ей, как сказал бы, вероятно, Аристотель, — но она является по отношению к ней чем-то новым, тем, что она ее именно «воспроизводит», и только «воспроизводит», является ее «изображением», но не ею самой. Эта воспроизводящая иную, ушедшую в прошлое, являющаяся ее отображением жизненная ситуация оказывается, когда мы смотрим на картину, как бы «непосредственно перед нами», хотя она опять-таки не случается в этой комнате, в этом зале столь же реально, как находятся здесь стулья или стол, около которого мы сидим, ибо она не занимает в нем места, части пространства, как занимают его, например, столы или стулья. Она совершается как бы в абсолютно ином пространстве, доступ в которое как бы открывает нам полотно-изображение. Фактом является то, что мы можем «осматривать» ее сколько угодно, и каждый раз как нечто идентичное, как то же самое, в существе своем

277

и особенностях совершенно неизменное1. Это то, что обычно называют сюжетом картины.

Этот сюжет картины в отношении восприятия дан нам по-другому, чем предметы, вещественно перед нами присутствующие. Отличие состоит прежде всего в том, что та ситуация, которую мы видим «на картине», доступна нам в познавательном отношении исключительно со своей зрительной стороны, хотя и не дана нам только зрением в воспринимаемых свойствах, как мог бы это кто-нибудь сгоряча утверждать. Однако она не может быть нам дана на основе каких-либо иных чувственно воспринимаемых свойств, чем те, которые воспринимаются зрением (в противоположность самому полотну). Не влияет на данный факт то обстоятельство, что в рассматриваемой нами жизненной ситуации, изображенной на картине, участвуют люди и вещи такого типа, что они должны бы — если учесть представленные нам их особенности — быть даны восприятию в других его видах, ибо в число их входят, например, люди, которые говорят, то есть произносят определенные слова, а на столе лежат кушанья, которые обладают какою-то теплотой или каким-то вкусом. Всех этих людей и предметов, которые так или иначе предстают на картине перед нами, мы не можем, однако, — такими, каковы они на картине, — ни слышать, ни коснуться, ни воспринимать обонянием или вкусом. Немыслимо предполагать что-либо подобное или требовать чего-то в этом роде. Только в том случае, если бы мы покинули «действительность», которая стала для нас видимой в картине, и перенеслись — если бы это было возможным — в ту давно минувшую жизненную ситуацию, мы могли бы взять в руки лежащий на столе хлеб, ощутить пальцами его шероховатость, откусить кусочек, почувствовать его вкус. Все это остается, однако, вне картины, хотя и ложно вместе с тем, будто бы мы видим на картине только лишь краски, свет и тени, а не сами вещи, на ней изображенные (немного позже я к этому еще вернусь). Но и некоторые возможности зрительного восприятия — поскольку мы вообще говорим здесь об

1Постольку, поскольку не подверглась изменениям сама картина.

278

этом типе восприятия1 — нам остаются недоступными, когда мы смотрим на картину. При простом зрительном восприятии какой-либо вещи мы можем, например, наблюдать ее с различных расстояний и приближаться к ней — по крайней мере в определенных границах — как угодно близко. При этом наблюдаемая вещь не только покажется нам большей в соответствии с законами перспективы, но и обнаружит, кроме того, перед нами различные особенности и детали, недоступные с большего расстояния нашему наблюдению. Это относится, между прочим, и к деталям той вещи, которую я называю «полотном». Так, например, форма отдельных пятен или наслоений краски, размещенных на поверхности холста (особенно в том случае, если полотно-изображение не совершенно плоское, а обнаруживает некоторые явные выпуклости или неровности), вырисовывается перед нами в том или ином виде в зависимости от места, с которого мы смотрим на картину. Что же касается вещей, изображенных на картине и участвующих в воспроизведенной на ней жизненной ситуации, мы не можем приблизиться к ним на произвольно близкое расстояние. Если мы захотим это сделать, то даже тогда, когда мы, если можно так выразиться, уткнемся носом в полотно, веши эти останутся в некой недоступной для нас дали, по сути дела, всегда в той самой, в какой они были «нарисованы». Различие возникает только в том, что в одном случае мы видим хорошо, когда станем на соответствующем расстоянии от полотна, а в другом — оно перестает быть для нас хорошо видимым, если мы стоим слишком близко к полотну или слишком далеко от него. Воспринимать их как реальные вещи мы никогда не сможем. Если мы слишком приблизимся к полотну, то окажется, что изображенное на картине для нас вообще не существует. Точнее говоря, мы его уже видим — не его, а лишь часть соответствующего куска холста или бумаги, покрытых красками. Соблюдая, надлежащие условия, мы должны смотреть на «полотно» с определенного, относительно, в узких границах изменяющегося расстояния,

1«Видение» картины в принципе отлично от простого зрительного ее восприятия. Этот факт совершенно не принял во внимание Ст. Шуман в своей работе «О восприятии картин». См. ниже, § 8

279

чтобы изображенные на картине люди и вещи были представлены нам, если можно так выразиться, адекватно. И если мы передвигаемся по отношению к полотну слишком вправо или влево, слишком далеко от него или так, что полотно оказывается «вверх ногами», тогда мы или вообще не видим изображенного на полотне, или видим его совершенно по-другому; на месте его появляется в перспективном приближении то или иное красочное «пятно», находящееся на поверхности полотна. Если же мы перемещаемся в определенных пределах приблизительно обозначаемых границ, то это не влияет на видение нами вещей, изображенных на картине: мы видим их всегда с одной и той же стороны, и в тех же самых особенностях. Но зато эти же передвижения зрителя в пространстве перед полотном явно влияют на простое восприятие предметов (особенно полотна, висящего на стене), ибо тогда мы видим их в другой перспективе, с другой стороны и в другом виде. Предметы же, изображенные на картине, могут быть видимыми для нас только с какой-то определенной стороны и расстояния, с той стороны, которую раз навсегда выбрал и запечатлел в своей живописи художник. Это не исключает, разумеется, того, что мы видим их как вещи в трех измерениях, заполняющие пространство, изображенное в картине, каким-то образом всесторонне оснащенные. Но именно вследствие того, что дело обстоит как раз так и что, несмотря на это, любая попытка увидеть предметы с другой стороны, скажем «сзади», заранее представляется совершенно бессмысленной, лучше всего обнаруживается принципиальное различие между тем, как даны нам предметы при восприятии картины, и простым зрительным созерцанием, хотя мы воспринимаем эти предметы, безусловно, не в представлениях нашей фантазии и не в воспоминаниях, а во всей актуальности и конкретности, столь характерных для наблюдения, и хотя это происходит на основе чувственного восприятия, в первую очередь зрительного, той вещи, которую мы называем «полотном». Вопросом, как это может происходить, предстоит заняться в дальнейшем1. Пока что

1 В конце данных рассуждений я скажу об этом несколько подробнее

280

мы ограничимся тем, что отметим как сходство, так и различие, которые имеются между теми двумя способами, какими что-либо может быть нам дано: между чисто зрительным восприятием и тем, как мы «видим» вещи, изображенные на картине. Различиям этим сопутствует и различие между «полотном» как одним из реальных предметов и картиной с изображенными на ней предметами.

б. От сюжета картины в охарактеризованном выше значении следует отличать, как я уже заметил, ту жизненную ситуацию, которая некогда фактически совершилась и навсегда отошла в прошлое. Эта некогда реальная жизненная ситуация в картине, как я сказал выше, только «воспроизведена» (ср. «Произведение художественной литературы» — «Das literarische Kunstwerk», § 37, стр. 246 и далее). Разумеется, средства воспроизведения ее в произведении живописи совершенно отличны от тех средств, которые употребляются в литературном произведении. Но функция «воспроизведения» («представления»), выполняемая жизненной ситуацией, образно запечатленной в картине, по отношению к ситуации, некогда имевшей место, является точно такой же, как и в литературном произведении. Эта «воспроизведенная», давно минувшая ситуация сама по себе не является компонентом произведения живописи, она принципиально трансцендентна по отношению к нему, независимо от того, обращаем ли мы (рассматривая картину), и в какой степени обращаем, наше внимание на эту ситуацию, под влиянием функции воспроизведения, выполняемой сюжетом картины1. То, что мы принимаем ее во внимание при восприятии картины, приводит как раз к тому, что данную картину мы считаем, по крайней мере в определенном смысле, «исторической». В этом случае мы можем ту минувшую, реальную, в картине только «воспроизведенную» жизненную ситуацию назвать исторической темой картины.

1Точно так же трансцендентна по отношению к картине каждая вещь (например, человек), которую «воспроизводит» предмет, представленный в картине, например реальный Стефан Баторий по отношению к Баторию, представленному на картине Матейки («Баторий под Псковом»)

281

в. Но я хотел бы пока что абстрагироваться от функции воспроизведения, выполняемой сюжетом картины, и остановиться здесь исключительно на ситуации, представленной в самой картине, являющейся её компонентом. Ведь существуют картины, в которых эта функция воспроизведения вовсе не выступает, но в которых налицо вместе с тем определенная предметная, чаще всего жизненная, ситуация (например, если мы «видим» на какой-нибудь картине, как один мужчина бросается в ярости на другого и поднимает руку, чтобы его ударить, и если одновременно с этим мы ясно понимаем, что изображенная «сцена» не имеет никакого реального соответствия, иными словами — эта сцена никогда реально не происходила). Эту изображенную в картине и представшую перед нашим взором предметную, в первую очередь жизненную, ситуацию я называю «литературной темой» картины. Она составляет фазу чего-то, что, так сказать, взятое в целом, уже выходит за рамки с успехом передаваемого в картине, — фазу чего-то, о чем можно уже только рассказать словами (фразами). Иначе говоря, «литературная тема» обязательно выводит нас за пределы картины, требует, если можно так выразиться, развития ее в целый протяженный во времени процесс. Этот процесс нельзя довести до полностью развернутого представления с помощью чисто живописных средств, в том, разумеется, случае, если мы ограничимся одной картиной такого рода1. Если, рассматривая картину, мы хотим этот процесс развернуть в подробностях, то должны рассказать его мысленно или вслух. Однако в этом рассказе нам очень скоро придется остановиться, если мы постараемся в точности придерживаться того, что на картине представлено, ничего не изменяя и не добавляя. Литературная тема картины лишь в весьма ограниченной степени дает нам указания по поводу того, какие события произошли перед изображенной ситуацией и после нее, дает лишь определенный стимул тому, чтобы выйти за границы изображенного и отойти от картины, но лишь для того, чтобы, как-то

1Только вкинематографическомпредставлении этого рода процесс получает свое развитие, но именно поэтому кинематографическое искусство стоит на рубеже между литературой и живописью.

282

развернув более ранние и более поздние фазы, снова вернуться к картине и получить возможность изображенное на ней понять в полной мере или хотя бы понять лучше, чем можно этого достичь простым созерцанием картины, но понять — это следует подчеркнуть — не в живописных аспектах картины, а в ее «литературном» аспекте. Если, например, мы оставим в стороне всю легенду об Иисусе в том смысле, что выключим ее, рассматривая картину, из своего сознания, то картина Леонардо наверняка будет представлять для нас нечто совершенно иное, чем она «должна» представлять применительно к своему названию. Мы бы видели тогда не Иисуса и его учеников, собравшихся на последнюю трапезу, и не понимали бы вкушение хлеба и вина в духе христианского учения, а видели бы перед собой всего лишь какое-то собрание мужчин разного возраста за общим столом, причем различные жесты и выражения лиц мы понимали бы с трудом или вообще не понимали. Но и тогда в рассматриваемой нами картине содержалась бы определенная литературная тема, хотя и совершенно иная, чем та, которая выражена в ней для нас, если мы знаем историю Иисуса и благодаря названию картины внимание наше заранее привлечено к определенному моменту этой истории. В обоих возможных вариантах нашего подхода к рассматриваемой картине мы имеем дело с некой «предысторией» изображенного на картине события — с предысторией, которая во всей своей протяженности здесь не представлена. Разница состоит лишь в том, что в первом случае мы отправляемся от этой предыстории, известной нам из других источников, и, зная ее, обращаемся к картине, стараемся понять картину на этой основе; а во втором случае мы ограничены исключительно картиной и должны предположительно развивать предысторию события на основе одной лишь картины. Естественно, что наряду с двумя различными точками зрения по отношению к картине существуют также два возможных и отличающихся друг от друга типа картин: 1) картины «исторические» в точном смысле этого слова, рассчитанные на то, что их начинают рассматривать, обладая знанием определенной «истории», — картины, которые иллюстрируют определенную фазу такого рода истории, и 2) картины с про-

283

стой, так сказать, «литературной темой», которые понятны даже без знания «предыстории», «предыстория» которых определяется исключительно деталями литературной темы и живописным ее изображением в картине. Эти два типа картин не исчерпывают, разумеется, всех возможных разновидностей.

Тот факт, что исторические картины только тогда в полной мере понятны, когда они имеют соответственно информирующее нас название и когда их смотрят, положив в основу определенную, сообщенную литературными средствами «предысторию», яснее всего показывает, что этого рода картины не являются в полной мере самостоятельными произведениями искусства живописи1, а являются лишь такими произведениями, которые для всестороннего своего становления и восприятия требуют, кроме чисто живописных, еще и другого рода средств представления.. Не удивительно поэтому, что в эпохи, которые уже пресытились исторической живописью, ведется, как правило, острая борьба с так называемой «литературой» в живописи и выдвигается лозунг «чистой» живописи. Лозунг этот — поскольку речь идет о возможностях и ценности произведений «чистой» живописи, — несомненно, имеет под

1 К. Врублевская обратила мое внимание на то, что я без оснований провозглашаю здесь несамостоятельность всех исторических картин. По мнению К. Врублевской, несамостоятельность имеет место лишь тогда, когда историческая картина в чисто живописном отношении скомпонована таким образом, что для конституирования ее ценности как произведения живописи она имеет все компоненты. Я согласен с тем, что такого рода исторические картины возможны, и не имею намерения уменьшать художественную ценность шедевров исторической живописи. Тем не менее считаю, что тезис об их несамостоятельности правилен, ибо эти картины скомпонованы так, что, несмотря на свои даже самые высокие живописные качества, они как произведения искусства не являются ни полностьюпонятными,ни целиком доступными дляэстетического восприятия, если учитывать лишь их чисто зрительно воспринимаемую сторону. Наоборот, именно эта зрительно воспринимаемая их сторона (виды изображенных предметов) сформирована таким образом, -что требует от зрителя дополнения картины моментами, которых непосредственновидетьуже нельзя, но которые необходимо как-тодомысливать,досказывать словами. Если бы эти картины, сохраняя свои художественные качества, не требовали бы от нас выхода за пределы содержания предметов, изображенных красками в картинах, то лишь тогда они были бы произведениями, самостоятельными в живописном отношении.

284

собой основания. Возникает лишь вопрос, как далеко можно распространять лозунги такого рода. В частности, можно ли пойти так далеко, как это делают так называемые чистые «формисты» и представители так называемого «абстрактного» искусства, которые отбрасывают не только всякую историческую живопись, не только добиваются устранения какой бы то ни было «литературной темы», но хотят даже исключить из картины какое бы то ни было предметное представление? Я вернусь еще к этому вопросу.

г. Литературная тема не представлена в картине непосредственно. Она возникает определенным путем из изображения ряда предметов, вещей и людей. Предметы эти должны быть зримо даны в картине в соответствующем расположении и деталях, поскольку вообще ставится целью воплощение определенной литературной темы. То, что литературная тема и предметы (вещи, люди), изображенные на картине, являются двумя различными компонентами картины, лучше всего доказывается фактом существования картин, в которых нет литературной темы и которые, несмотря на это, изображают определенные предметы. Так обстоит, например, дело с любым натюрмортом. Но и в чистом портрете, где функция «воспроизведения» («представления»), как мы вскоре увидим, играет существенную роль, нет литературной темы. Конечно, и в этого рода картинах с изображенными предметами, грубо говоря, что-то «происходит» (например, лицо, изображенное на портрете, «сидит» около стола, фрукты «лежат» в стеклянной вазе и т. д.). Но происходящее сводится лишь к тому, что изображенный предмет представлен нашему взору в каком-то определенном положении в пространстве и в отношении к другим изображенным предметам, без чего нельзя зачастую обойтись1. Воплощение литературной темы требует, однако, чего-то большего. Оно требует чаще всего изображения ряда

1Существует, однако, много портретов, которые лишены даже этого, например многие портреты кисти Рафаэля. Существуют также портреты, в которых нет никакого «предметного окружения», не спроецировано даже трехмерное пространство, ограниченное чем-либо (например, стенами комнаты). Портрет ограничивается, например в том случае, «одною головой» на белом фоне (ср. рисунки карандашом, мелом и т. д.).

285

предметов, состояние которых изображено (сделано зрительно воспринимаемым) так, что все они, вместе взятые, воссоздают одно и то же событие, являющееся кульминационной фазой той или иной истории. При этом литературная тема является обычно событием человеческой жизни или в крайнем случае определенным явлением или процессом природы, которое берется, однако, при этом как мир, окружающий человека, как то, с чем мы в жизни боремся или соприкасаемся. И что важнее всего, событие это — даже если оно связано подчас с одним изображенным предметом, например отчаяние, выражающееся в чьем-либо лице, — является в картине не просто ее компонентом, но, более того, компонентом, композиционно (хотя, быть может, не эстетически) наиболее важным в данном произведении искусства, — тем, в котором «все дело» и на котором должно сосредоточиться основное внимание зрителя и на котором должна как бы сконцентрироваться главная эмоциональная ценность эстетического восприятия. Другие компоненты произведения выполняют по отношению к нему служебные и дополнительные функции, что не исключает внесения и ими со своей стороны определенных ценностей в произведение искусства. Только в этом случае мы имеем картину с «литературной темой» в точном смысле этого слова. Если же нет такого события, которое является «осью» в произведении искусства, тогда литературная тема отпадает, но остаются изображенные предметы (вещи и люди) в определенном состоянии.

Изображаемые вещи должны быть, однако, особого рода, чтобы выступать в качестве компонентов картины. Они должны обладать сочетанием «зримых» особенностей, причем таких, чтобы из них мог сложиться однородный предмет или много таких предметов, а сверх того должны обладать по крайней мере такими особенностями, которые могут «выразиться», проявиться в том, что дано зрительно. Например, состояние чувств (радость) изображенного на картине человека не является само по себе воспринимающимся зрительно и вследствие этого не может изображаться в картине прямо и непосредственно; но оно проявляется в так называемом «выражении лица» (или в движениях всего тела), которое в свою очередь имеет осно-

286

вой доступные зрению особенности человеческого лица. «Чистую» воду можно запечатлеть в картине лишь тогда, когда ее показывают в соответствующих красках или при особом освещении. Но уже «чистый» воздух весьма трудно сделать видимым при помощи чисто живописных средств, не говоря уже об абсолютно прозрачном. Не воспринимаемые зрением особенности вещи или вовсе невозможно передать в картине, или можно передать лишь опосредствованно, да и то лишь в том случае, когда они сказываются как явление в особенностях, доступных зрению1. Нельзя, например, нарисовать запах испорченного мяса, или сладость сахара, или влажность воды, то есть нельзя все это с успехом непосредственно изобразить при помощи чисто живописных средств. Безусловно, вода морских волн, изображенных хорошим живописцем, не является, например, чем-то «сухим» или чем-то таким, что было бы совершенно неопределенным применительно к качественному ряду «сухой — мокрый», что было бы совершенно лишено этого рода особенностей. Если вода хорошо написана, нам кажется, что она мокрая. Но и в этом случае ее влажность не является очевидной непосредственно и вообще не является, строго говоря, видимой; она, самое большее, сопредставлена при помощи соответствующих красок и цветовых очертаний. Временами не удается, однако, даже такого рода «соизображение»: в этом случае многие склонны были бы, пожалуй, сказать, что изображенное на картине море «плохо нарисовано». При «хорошем» изображении в картине становятся запечатленными (как мог бы кто-нибудь подумать) не сами «зримые предметы»2, чисто зрительные фантомы, а, наоборот, — вещи вместе с их материальностью и с множественностью их многокачественных определений; однако они берутся со стороны своих зрительно воспринимаемых особенностей и только в такой степени могут быть с успехом изображены в особенностях иного рода, в какой эти последние могут быть сопредставлены в зрительных особенно-

1 Ср. с этим работу В. Шаппа «Beiträge zur Phänomenologie der Wahrnehmung», Галле, 1912.

2О «зримых предметах» см. Е. Нering. Physiologie der Farbenempfindungen; Н. Hoffman, Untersuchungen über den Empfindungsbegriff.

287

стях. Несмотря на все это, они отличаются От материальных вещей в природе тем, что в некоторых отношениях, например вкус, запах, теплота и т. д., они не определены совершенно и имеют, иначе говоря, некоторые «неопределенные места». Я еще вернусь к этому вопросу (см.§11).

Однако как изображенные на картине предметы, так и ее литературная тема, в определении которой они принимают участие, не составляют подлинных частей, реальных компонентов «полотна-изображения» как висящей на стене реальной вещи, они являются лишь компонентами «картины» как произведения искусства. Они являются чисто целенаправленными продуктами, формирующимися в других компонентах картины, соответственно полотна-изображения, и применительно к ним в бытии своем относительными, точно так же как и применительно к определенным сознательным операциям, которые совершает зритель. То же, в чем они формируются, составляет новый компонент картины, а именно доступный зрительному восприятию вид вещей, реконструированный в картине.

д. Данные «виды» почти однозначно определяются набором и системой соответствующих цветовых пятен, линий, светлых и темных пятен, бытийной основой которых являются соответствующие свойства реального полотна-изображения. Способ, каким один и тот же вид определяют цвет, формы, линии, свет и тень, может быть различным в зависимости от «техники», примененной художником в данной картине. Но, несмотря на возможные различия, во всякой картине, изображающей какие-либо вещи1, возникают зрительно воспринимаемые виды, и они должны возникать, ибо являются единственным средством живописи, делающим возможным наглядное изображение в картине предметов и предметных ситуаций. При этом они образуют своеобразный компонент картины в целом, который, как мы покажем, играет в ней в художественном отношении первостепенную роль. Однако, чтобы установить, что это за компонент и каковы его возможные разновидно-

1Должна ли любая картина давать наглядное изображение вещей — это вопрос, требующий отдельного рассмотрения. Решение этого вопроса зависит от различных теорий, выдвигаемых сторонниками абстрактной живописи.

288

сти, необходимо хотя бы бегло рассмотреть виды в области, в которой они даны прежде всего — в зрительном восприятии1.

Когда я вижу, например, красный, равномерно окрашенный шар на зеленом сукне бильярдного стола, я одновременно получаю впечатление, хотя отдельно я этим не занимаюсь и, как правило, ясно не осознаю некоторое зрительно данное явление. Более того, если бы я даже этим занялся, то вследствие этого нарушилось бы свободное течение восприятия шара и я не воспринимал бы его больше как истинный предмет моего восприятия. Поскольку я, однако, концентрируюсь на восприятии самого шара и только где-то на периферии сознания занимаюсь осознанием испытываемого вида, то в поле моего зрения выступает как бы круг, заполненный различными оттенками красного цвета, переходящими друг в друга, причем в определенной части этого круга выступает группа более светлых оттенков, в другой — более темных. В свою очередь каждая из этих групп содержит в себе различные цветовые «тона» (например, фиолетоватые, зеленоватые, более или мене яркие и т. д.). Когда я закрываю глаза, этот цветовой круг вместе со своим цветовым окружением исчезает, в то время как чувство присутствия шара остается. Когда я снова открываю глаза, я вижу тот же самый шар, что и раньше (если, конечно, его никто не подменил, когда я закрывал глаза), но явление воспринимаемого мною круга будет совершенно новым. Когда приближаю глаза к шару, то я вижу его лучше, отчетливей, но сам он не изменяется от этого, данное «лучше» и «отчетливей» связано с тем, что «цветовой круг», впечатление о котором я получаю при восприятии шара, становится в этом случае не только большим, чем раньше, но и заполняется теперь более дифферен-

1На эту тему имеются весьма подробные и тонкие исследования. Кроме исследований феноменологов (Гуссерль, Конрад, Гейнрих Гофман, Конрад-Мартиус, О. Беккер, Ингарден, из психологов — Д. Кати), существует работа Вёльфина («KunstgeschichtlicheGrundbegriffe»), в которой он фактически имеет в виду зрительно воспринимаемые виды, хотя ясно не осознает ни понятие «вида» ни его роли как компоненты картины, а также он не дошел до понимания многослойной структуры картины. Все, что я скажу о видах, очень упрощает вопросы, в общем разработанные в эпистемологической литературе.

289

цированными оттенками цвета, как бы более насыщенными и т. д. Когда я удаляюсь от шара, «кружок» становится меньше; когда наклоняю голову, он смещается в поле зрения и т. д. Нечто подобное происходит и при восприятии других материальных вещей. Например, стол, верх которого я вижу как прямоугольную плоскость, размещенную горизонтально в пространстве, я вижу, воспринимая «вид», который дан как бы в форме трапеции, заполненной цветами, отличающимися друг от друга по качеству, яркости и насыщенности. Одни части этой «трапеции» — те, которые расположены ближе к ее основанию, заполнены более насыщенными цветами, более сочными, более дифференцированными и т. д., а другие — менее дифференцированными.

Нельзя сказать, чтобы «круг», впечатление о котором я получаю при восприятии шара, был «плоским» в точном значении этого слова, но он и не так выпукл, как обращенная ко мне часть шара. Скорее можно было бы сказать, что данный круг как бы имеет тенденцию к тому, чтобы быть плоским, и в то же время вследствие того, что отдельные его части отличаются друг от друга соответственно расположенными оттенками, он имеет тенденцию к обозначению выпуклости. Точно так же плоскость «трапеции», впечатление о которой я получаю при восприятии прямоугольного бильярдного стола с верхом, расположенным горизонтально в наблюдаемом мною пространстве, не размещается явным образом горизонтально. Скорее можно сказать, что трапеция приподнимается «кверху», кажется, что более узкая ее часть помещается выше, чем более широкая, но вместе с тем она как бы имеет тенденцию к фиксированию горизонтального положения плоскости, в которой помещается. Когда я обхожу стол вокруг, я вижу тот же самый стол, остающийся неизменным в своих свойствах (он имеет ту же самую форму, цвет, сохраняет гладкость поверхности, тот же самый рисунок поверхности и т. д.)1, тогда как «трапеция» явно изменяется: она не только смещается в поле зрения, но и изменяет свою конфигурацию, выражается в виде

1Конечно, может случиться, что во время наблюдения стол подвергается изменениям. Но мы берем самый простой случай.

290

ряда трапеций, стороны ее, бывшие основаниями, становятся «плечами», наклоненными друг к другу и т. д. Точно так же и цвета, заполняющие эти новые «трапеции», переливаются все новыми оттенками. Некоторые части этих «трапеций» становятся более выразительными, а другие пригашенными, стертыми и пр. Каждый из этих сменяющих друг друга «видов» выполняет ту особенную функцию, что когда мы воспринимаем данный вид, то как бы ощущаем его присутствие, не концентрируя при этом на нем внимания и не анализируя его, как это я делаю сейчас; вид как бы обнаруживает для нас во всей телесности некоторый предмет, некоторую вещь, обладающую качественными чертами, наглядно нам данными. Каждый из них выражает эту вещь, наделенную как бы специально подогнанными к данным видам наглядными свойствами, но в то же время и свойствами, которые, если можно так сказать, являются дубликатами цветов, форм и т. д., выступающими в отдельных видах. Наоборот, между формами, проявляющимися в отдельных видах, и формой вещи, данной нам непосредственно в данном множестве видов, существуют большие расхождения. Например, шар в видах кажется нам в виде «круга», стол в большинстве видов выражается в разного рода трапециях и ромбоидах. Лишь тогда на стол мы смотрим «сверху», помещая свой глаз в каком-то пункте перпендикуляра к поверхности стола, попадающего в точку пересечения диагоналей прямоугольника крышки стола, только тогда форма, проявляющаяся в виде, будет также прямоугольником, большим или меньшим, в зависимости от расстояния между глазом и столом. Но и в этом случае остается расхождение между постоянной сменой форм (красок) в видах, возникающей в то время, когда я окружаю стол, и постоянством формы самого стола. Хотя, например, при изменении расстояния глаза от стола (respective от шара) виды становятся большими (расширяются) либо меньшими, сама вещь остается для меня той же самой по величине. Только тогда, когда расстояние переходит определенные границы, мы удивляемся, какой маленькой «стала» данная вещь, но это «стало» получает при этом значение «кажется». Мы уверены, что стол остался таким же большим, каким он казался вблизи (с расстояния нескольких метров),

291

это будет его «собственная» величина, о чем мы получаем представление из обычного опыта1. Это относится и к цвету; однородной окраске шара в видах отвечает множество различных оттенков цветов, правда, определенным образом подобранных. Удивительным будет то, что лишь тогда, когда мы воспринимаем эти различные оттенки цветов, нам дан один и тот же цвет соответственно пространственно оформленной поверхности вещи (например, шара). В теории перспективы выражен ряд точных законов, согласно которым должны конструироваться отдельные виды — перспективные «сокращения», когда в них проявляются вещи с определенными наглядно данными свойствами. Именно труд многих поколений европейских художников создал возможность для установления этих законов и применения их снова в живописи. Ибо деятельность художника в том и состоит (хотя и не только в этом), чтобы реконструировать зрительно воспринимаемые виды (хотя и не чисто зрительные), если только картина заранее не построена так, что при осмотре ее зрителем не должна «представить» ему ту или иную вещь2. Существуют различные технические средства и возможные разновидности художественного реконструирования «одного и того же» вида для изображения «одного и того же» предмета. Какими они должны быть — это вопрос, которым, мы еще займемся. Во всяком случае, вид, реконструированный в картине средствами живописи, является единственным средством, дающим возможность наглядно изображать в картине предметы (вещи и людей). Данные виды при этом должны быть так реконструированы, чтобы они не привлекали к себе слишком большого внимания зрителя, а лишь воспринимались им, чтобы он через виды смог увидеть вещи, выражаемые в них. Правда, в зависимости от характера и способа реконструкции виды иногда как бы в той или иной степени навязываются зрителю и в ре-

1Психологи при этом говорят о так называемом законе постоянства (Konstanzgesetz).

2Следует подчеркнуть, что я здесь говорю о функции «воспроизведения» в точном и узком значении этого слова, когда воспроизводимое является некоторым совершенноопределеннымлицом либо некоторой определенной вещью, взятой какиндивидуум,а не вообщекаким-точеловеком, вещью или «ландшафтом».

292

зультате в картине как целом приобретают ту или иную художественную ценность. К данному вопросу я еще вернусь. Таким образом, от таких видов зависит не только конституция и способ проявления изображенных в картине предметов (вещей), но также конституция всех остальных факторов картины, таких, как предметная ситуация, литературная тема, комплексы качеств и другие факторы, которые я еще не упоминал, в особенности всякого рода эстетически ценные моменты — «красот а» или «безобразность» картины, «сила» или «слабость» ее воздействия, экспрессивность или гармония и т. д. Следовательно, виды являются самым важным конститутивным фактором. Без них вообще картина не существует как произведение изобразительного искусства1.

Как видим, картина как художественное произведение, причем картина рассматриваемого нами типа, представляет собой, подобно литературному произведению, многослойное образование. Но не все имеющиеся в литературном произведении слои присущи картине, более того, основной конституирующий слой в картине будет иной, чем в произведении литературы. Возможно также, что многослойность картины не так четко осознается в восприятии картины, чем тогда, когда мы в осознанной форме общаемся с произведением литературного искусства. Разумеется, для этого существуют серьезные основания, к рассмотрению которых я еще вернусь2.

studfiles.net

дата и история создания, описание :: SYL.ru

Художника Валентина Серова называют одним из величайших представителей русской художественной школы. Чтобы проследить развитие его таланта, нужно обратиться к его биографии начиная с самого раннего детства, поскольку, как гласит знаменитая фраза, «все мы родом из детства».

Отец художника

Поэтому следует изучать становление дарования автора картины «Петр 1» начиная с ранних лет его жизни. Итак, герой данной статьи появился на свет в семье двух музыкантов. Его отец, Александр Серов, был сыном довольно зажиточного человека, крупного чиновника, который пророчил своему сыну карьеру крупного финансиста, но его намерения не были исполнены из-за того, что мальчик рос артистической, тонкой натурой. С детства он проявлял большой интерес к рисованию, музыке и другим видам искусства.

В течение долгих лет ему приходилось совмещать работу клерком с занятиями музыкальным сочинительством в качестве хобби. Сильнейшее влияние на формирование его творческого мировоззрения оказал друг, Владимир, или Вальдемар, (как его называли близкие друзья) Стасов. С ним Александр Серов не всегда сходился в эстетических вкусах, но данное обстоятельство даже скорее подогревало их взаимный интерес друг к другу, чем вызывало неприязнь.

Гораздо позже их дружба разладилась, но это произошло не из-за различия взглядов на искусство, а по той причине, что Стасов стал ухаживать за дальней родственницей композитора, что не очень нравилось брату. Но это произошло гораздо позже, а во времена их юности Владимир Стасов всячески поддерживал все творческие начинания своего старшего товарища.

Лучший друг

Владимир Стасов - это был действительно великий человек в плане своего влияния на других людей и умения воспитать в них творческих личностей. И вот по совету своего товарища, который был на 4 года младше его, Серов стал заниматься музыкальной критикой. Это был первый российский журналист в этой области.

И до него, конечно же, тоже существовала данная отрасль публицистики, но всё, что было написано в этом роде до его появления, имело скорее поверхностный характер. Статьи всех так называемых музыкальных критиков, которые были до Серова, скорее походили на музыкальные рецензии к определённым произведениям.

Александр же старался проникнуть глубоко в суть творческого мировоззрения каждого из русских композиторов. Его статьи порою не отличались сдержанностью и корректностью, но именно он заложил фундамент для того, что после стало называться музыкальной критикой, представителями которой были такие величайшие деятели искусств, как Кюи и сам Владимир Стасов.

Знакомство родителей художника

Собственно, написанием музыки Серов стал профессионально заниматься только после выхода его первой оперы «Юдифь», которая снискала огромную популярность среди российской и мировой публики, и талант композитора был высоко оценен такими знаменитостями, как Рихард Вагнер, Ференц Лист и многими другими европейскими композиторами. Свою будущую жену Серов также встретил и познакомился с ней благодаря музыке. Его дом находился по соседству с консерваторией. Окна композитора были напротив окон рекреации учебного заведения. Многие продвинутые студенты-музыканты бывали частыми гостями в доме композитора.

Он был к тому времени уже достаточно зрелым человеком и творческой личностью, отличался своими своеобразными взглядами на творчество и музыкальное образование и привлекал внимание творческой молодёжи, которая не всегда была согласна с тем принципом обучения, который проповедовался консерваторскими преподавателями.

Те годы пришлись на первую волну борьбы русских женщин за свои права. Одним из результатов этой борьбы стало право представительниц прекрасного пола на получение высшего образования. Среди поприщ, чаще всего избираемых ими, стала музыка.

В числе первых студенток консерватории была будущая жена Александра Серова Екатерина Семёновна. Она, будучи его страстной поклонницей и зная, что некоторые из её знакомых были на дружеской ноге с известным композитором, стала упрашивать их представить её ему. В конце концов это знакомство произошло. Девушка была приглашена в гости к создателю популярных в то время опер. Они сразу же нашли общий язык, которым стала музыка.

Рождение гения

Несмотря на значительную разницу в возрасте, Александр и Екатерина могли часами общаться, играя в четыре руки излюбленные музыкальные произведения, среди которых на первом месте всегда стояла музыка Иоганна Себастьяна Баха. Вскоре композитор сделал своей юной приятельнице предложение. От этого брака и родился будущий художник Серов. Картина «Петр 1» и другие полотна прославили их сына на весь мир.

Хотя, по воспоминаниям Валентина Александровича, отец его мало уделял внимания воспитанию мальчика, тем не менее он всегда вызывал интерес у него, поскольку творческая направленность его личности передалась по наследству и ребёнку. Именно отец был первым учителем рисования для будущего великого живописца Серова, создавшего впоследствии картину «Петр 1».

Детские годы

К тому же все детские годы мальчика вплоть до самой кончины его родителя проходили в окружение ведущих деятелей как российского, так и мирового искусства. Однажды вся семья, состоящая из трёх человек, отправилась в путешествие по Европе, где они несколько дней гостили у старого знакомого Александра Серова – немецкого композитора Рихарда Вагнера. И хотя маленький Валентин и не мог в силу своего юного возраста в полной мере оценить значение этого композитора, тем не менее этот эпизод из детства навсегда остался в его памяти.

Именно Вагнер выхлопотал у российского правительства пособие для семьи Серовых, благодаря которому будущий художник смог получить образование. От отца ему передался его потрясающий художественный вкус, благодаря которому он легко отличал подлинные классические произведения от созданных на потребу публике, переполненных дешёвыми художественными эффектами картин. Это уникальное чутьё помогло ему в создании таких шедевров, как «Петр 1» и «Девочка с персиками».

Характеристика творчества

Творчество Валентина Серова было открыто всем новым веяниям европейской художественной культуры, но вместе с тем он всегда ощущал свою тесную связь с русской классической художественной школой, наследником которой он себя считал. Под ней он подразумевал реалистическое направление художественного искусства, которое существовало в России в середине 19 века. Серов считал себя преемником своего учителя, Ильи Репина, который восторженно отзывался о многих работах ученика, в том числе и об описываемой в данной статье картине «Петр 1». Основным критерием, по которому Валентин Александрович оценивал своё творчество, была художественная правда.

То есть все его работы, даже самые фантастические, имели жизненную основу: были написаны с действительно существовавших людей или достоверных портретов, а природа рисовалась на пленэрах. Так создавалась и картина «Петр 1». От западных художников импрессионистов и постимпрессионистов он взял в основном технику: своеобразные штрихи, тон и так далее. Многие современники, а также эксперты в области искусства говорят о том, что творчество Валентина Серова отличается особой правдивостью.

Один из критиков даже сказал, что произведения живописца похожи на страницы великого романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Однако немногие эксперты в области живописи способны однозначно определить направление творчества Валентина Серова. Одни из них причисляют художника к мастерам портретной живописи классической русской школы, другие склонны говорить о нём как о художнике-новаторе, который воспринял все главные течения в современном ему искусстве.

Серов в воспоминаниях современников

Одно можно сказать смело: Серов, опираясь на корни русской классической живописи, непрестанно двигался вперёд, открывая все новые и новые горизонты художественного творчества в искусстве. Вряд ли можно найти другого более разнообразного творца, отличавшегося такой широтой взглядов, непрестанно менявшегося, совершенствовавшегося, находившего всё новые и новые возможности выражения своих идей.

Современники Серова так говорили о его портретной живописи: великий художник почти всегда старался не просто передать внешнее сходство с моделью, но выразить свою оценку к данной персоне. Один из друзей живописца отметил, что мастер как бы ставил отметки тем людям, которых он изображал на своих полотнах: некоторым ставил двойки, некоторым - тройки, порою даже колы. Но чтобы заработать четверку с минусом, нужно было быть выдающимся человеком. Это глубокое знание и владение и классическими, и современными техниками в изобразительном искусстве делали Валентина Серова одним из наиболее универсальных и первоклассных художников своего времени, а его стремление увидеть в героях своих картин не просто модель для изображения внешних черт человека, но и передать их внутренний мир ставит этого художника в один ряд с самыми гениальными представителями мировой живописи.

Один из современников Валентина Александровича Серова сказал, что мастер как будто срывает маски со своих персонажей, изображает их истинное лицо, лишённое искусственных гримас и напыщенности. То есть лицо, которое было выстругано в течение всей жизни данного человека, запечатлело на себе отпечатки всех его деяний, как хороших, так и плохих. Сам же Валентин Серов говорил о своём творчестве так: главное достоинство этих картин в том, что в них присутствует особая свежесть, которая всегда встречается в реальной жизни, в природе, но почти никогда нельзя найти такое качество в произведениях художественного искусства. Этим как раз и отличается картина "Петр 1".

Как создавался шедевр

История создания картины "Петр 1" началась в начале XX века, когда один из книгоиздателей вознамерился опубликовать серию исторических картин, которые должны были стать учебным пособием для школьников, изучающих курс отечественной истории. На них планировалось изобразить наиболее яркие исторические личности и запечатлеть важнейшие вехи существования Российского государства.

Причём книгоиздатель, обладавший огромной эрудицией в области художественного творчества и знакомый с произведениями всех современных ему выдающихся мастеров России, отбирал для каждой конкретной картины именно того живописца, который, по его мнению, способен был изобразить данный сюжет наиболее достоверно и ярко. В настоящее время полным собранием этих репродукций, которых насчитывалось более 30, обладает только одна коллекция в России. Валентину Александровичу Серову был предложен сюжет основания Северной столицы нашего государства императором Петром 1.

Описание картины

Данная историческая персона уже давно волновала воображение художника.

У него был свой оригинальный взгляд на эту личность. Не нравилось Серову описание Петра на картинах других художников, поскольку основатель Санкт-Петербурга обычно выходил писаным красавцем, подтянутым, стройным, лишённым каких-либо недостатков. Между тем, по описаниям зарубежных и российских современников Петра, которым довелось лично встречаться с российским императором, он отнюдь не обладал идеальной внешностью.

Его голова была непропорционально мала по сравнению с туловищем, а ноги, напротив, были слишком длинные и худые. Именно такого царя изобразил Валентин Александрович Серов на своем полотне. Вместе с тем, глядя на картину «Петр 1», дата создания которой – 1907 год, зритель вряд ли сможет уйти из музея равнодушным. Он будет очарован энергетикой великого государственного деятеля и реформатора.

Атмосфера картины Серова «Петр 1»

Император изображён в сопровождении свиты придворных, которые контрастируют с ним, являясь полной его противоположностью. Горящий взгляд Петра, его несгибаемость перед суровой северной стихией, которая проявляется в сильном морском ветре, о чём можно сделать вывод по сильной ряби, которой покрыта река Нева, не могут не вызывать восхищения. Стайка сгорбленных прислужников царя, наоборот, являет собой жалкое зрелище. Они идут сгорбленными, еле передвигаясь под порывами сильного ветра. Один из придворных, который явно обладает экзотической внешностью, несёт треуголку царя. Некоторые специалисты видят в этом персонаже Арапа Ганнибала, ближайшего соратника царя Петра. Во время его царствования в моду вошло ношение головного убора, называемого треуголкой. Положение царя обязывало носить модные одеяния и аксессуары.

Однако треуголка, которая обычно держалась в руках, изредка на голове владельца, была на картине доверена одному из придворных. По этой детали можно судить о том, как пренебрежительно царь в действительности относился к таким мелочам, как одежда и внешний вид. Его больше увлекало строительство новой столицы, создание флота и государственные реформы. Это подтверждает также и то, что на картине Серова «Петр 1» адмиралтейство, как и другие здания, которые впоследствии стали визитной карточкой Санкт-Петербурга, отсутствует, но корабли, которые стали гордостью Российского флота впоследствии, уже построены и стоят у берегов. Таким образом, можно сделать вывод о том, что самодержец ставил строительство флота в приоритет перед всеми остальными занятиями. Таков Петр 1 Серова.

Индивидуальность персонажей

О характеристике второстепенных героев данной картины можно сказать следующие. Лица этих персонажей произведения прописаны в общих чертах, они как бы размыты. Здесь автор картины «Петр 1» в детали не вдаётся. Художник фокусирует внимание зрителей на фигуре самодержца. Такой метод стал характерен для произведений мастера в его поздний период творчества. Живописец начал концентрироваться лишь на главной мысли своего произведения, всячески подчеркивая ее.

Он стал выделять главный объект своих полотен, в то время как все остальные детали картин обычно имели фоновый характер. Этой же цели служит и палитра красок, которую использует художник. Тон произведения блеклый, цвета картины довольно скудные. Валентин Александрович Серов не намеревался отвлекать зрителей яркостью красок и чрезвычайно скрупулезно прописанными мелкими деталями.

Ужасный и прекрасный

Художник был настолько увлечен личностью Петра, что изучил все доступные источники. Были прочитаны многочисленные исторические документы на русском и иностранных языках. Многими из них Валентин Александрович владел в совершенстве. В результате после написания картины «Петр 1» им были созданы еще несколько полотен, главным действующим лицом которых был данный император.

На этих картинах русский самодержец неизменно получался одновременно и ужасным, и прекрасным, как в поэме Александра Сергеевича Пушкина «Полтава». Мастер отличался своим стремлением без прикрас изображать даже царственных особ, в том числе и Николая Второго.

Именно в умении показать всю многогранность характеров своих персонажей и заключается талант художника Валентина Серова. В настоящее время мало кому известно, что первая картина из этой серии изначально предназначалась для коллекции школьных иллюстраций. Она давно уже приобрела самостоятельное значение, заняв достойное место среди шедевров мировой живописи.

www.syl.ru

Картина "Петр 1": величие перемен

Валентин Александрович Серов – мастер создания картин на историческую тему. В своих произведениях он подчеркивал величие русского народа и его непростую судьбу, воспевал великих государственных деятелей. Картина «Петр 1» – яркий тому пример.

История создания

Известный книгоиздатель И.Н. Кнебель готовил к выпуску серию книг по русской истории. Будучи знаком с Серовым, он предложил художнику написать картину на историческую тему, которая могла бы иллюстрировать одну из глав. Серов с радостью откликнулся на это предложение, потому что личность Петра Первого давно восхищала художника.

Затем последовала череда набросков и эскизов. В. Серов стремился передать величие Петра и созданного им города. Так в 1907 году была создана картина «Петр 1».

Описание картины

Дальний план картины иллюстрирует панораму Петербурга. Река и выстроившиеся вдоль нее здания и постройки выглядят декорациями, на фоне которых возвеличивается фигура царя. Нет еще зданий – лишь виднеются основания построек, нет набережной – только земля насыпана на ее месте.

На самом деле изображенный на полотне Петропавловский собор будет построен спустя десятилетие после смерти Петра. Изобразив его, Серов подчеркнул, как проекты царя претворялись в жизнь даже после его ухода. Так же и корабли, которые виднеются вдали, поднимают паруса только в мыслях царя. Это только начало, прообраз Адмиралтейства.

Государь ступает тяжело и уверенно. Вся его фигура устремлена вперед, в будущее. Ветер дует в лицо, но он продолжает идти. Ведет за собой группу людей царственный Петр 1. Картина Серова подчеркивает его величие в контрасте с согбенными фигурами озябших вельмож, кутающихся в теплую одежду. Они прячут лица от дождя. Черты неразличимы, они следуют за царем общей массой.

Детали и символизм

Произведение художника очень точно передает атмосферу реформ и преобразований, масштабность которых до сих пор впечатляет. Картина «Петр 1» выполнена без использования ярких цветов и оттенков. Тем самым подчеркивается суровая действительность тех времен. Мелких деталей немного – основной упор сделан на главном герое. Прорисованы детали одежды, убранства Петра – великого реформатора. Особенно выделяются туго набитые карманы. Это символ причастности государя не только к проектированию города, но и к непосредственному его созданию.

Интересна с точки зрения художественной выразительности корова, которая пьет воду из реки. Метафорически она передает бытовую жизнь, которую налаживают обосновавшиеся на берегах Невы люди. Догадаться, что Балтика совсем рядом, можно по парящим в небе чайкам. Выход к морю – это расширение торгового пространства, перспектива экономического развития государства. Все детали, которые передает картина «Петр 1», свидетельствуют о начале нового этапа в развитии России, о необратимости перемен. Однако нет пафоса при изображении Петра, есть сила и мощь правителя, ведущего в будущее всю страну.