Значение слова уличка. Картина уличка

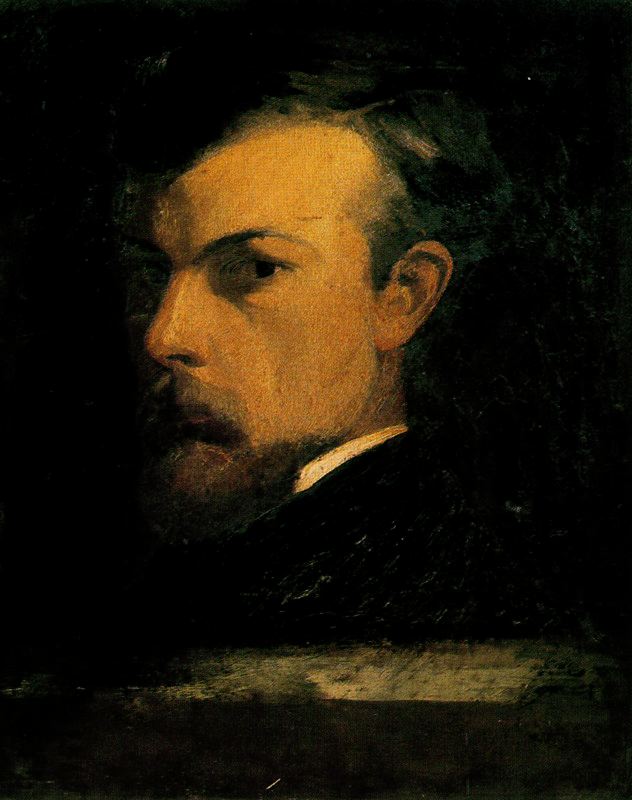

Репродукция картины "Бахчисарай. Уличка с тремя фигурами" Александра Куприна

Интернет-магазин BigArtShop представляет большой каталог картин художника Александра Куприна. Вы можете выбрать и купить понравившиеся репродукции картин Александра Куприна на натуральном холсте.

Александр Васильевич Куприн родился в 1880 году в Борисоглебске в семье преподавателя уездного училища.

В 1893 году семья переехала в Воронеж. После окончания общеобразовательной школы Александр устроился на работу конторщиком на железную дорогу. Вечером посещал классы Общества любителей художеств. В 22 года принял решение стать художником и отправился в Петербург, где два года учился в школе Дмитриева-Кавказского.

В 1904 году переезжает в Москву и поступает в студию Юона. Пробыв в ней два года, Куприн поступает учиться в Московском Училище живописи, ваяния и зодчества.

В 1908 году увлекся новой французской живописью. В 1909 г. он участвовал в салоне «Золотого руна», где выставлялись работы московских художников, созданные под воздействием новейших течений французского искусства.

Это не прошло даром для Куприна. В 1910 году он был вынужден уйти из училища, и с этого времени стал заниматься живописью самостоятельно.

Куприн с пламенной страстью обратился к поискам открытого чистого звучания цвета. Его интересовала выразительность колорита.

Лаконизм элементарных цветовых сочетаний сменился примерно в начале 1910-х годов кубистическими увлечениями.

С 1910 года почти четырнадцать лет он пишет главным образом натюрморты в стиле кубизм.

Куприн в это время известен как один из деятельных членов объединения «Бубновый валет», и все его эксперименты остаются в пределах их программы.

Художники «Бубнового валета» отрицали традиции как академизма, так и реализма XIX века. Для их творчества характерны живописно-пластические решения в стиле Поля Сезанна (постимпрессионизм), фовизма и кубизма.

Постепенно в произведениях Куприна геометричность форм смягчается, он стремится отыскать в зрительно воспринимаемых формах мира их внутреннюю структуру, открыть в кажущейся случайности внутреннюю закономерность.

В 1920 г. он уезжает в Нижний Новгород, где руководит нижегородскими и сормовскими художественными мастерскими.

Год возвращения в Москву (1924) оказался переломным для его искусства. Он обращается к реалистическому пейзажу, а в 1926-1930 годы совершает ежегодные поездки в Бахчисарай, где и пишет свои первые значительные реалистические картины. Наиболее известна картина «Тополя» (1927). После натюрмортов Куприна эта картина выглядит настоящим откровением.

В 1930-1934 годы наступает новый период в его искусстве. Художник работает над индустриальным пейзажем, изображая заводы в Днепропетровске и Москве, нефтяные промыслы в Баку.

В 1937 году Куприн создает свое лучшее произведение тех лет - «Беасальская долина», в котором художнику удалось изобразить живущий собственной закономерностью богатый и величественный мир природы.

С конца 30-х годов он начинает внимательно работать над мотивами среднерусского пейзажа. Они стали главными в его искусстве военных лет,

С 1945 г. крымские пейзажи вновь завладевают вниманием художника, и, наконец, в последних своих произведениях он возвращается к индустриальным темам.

Внимание к эмоциональной выразительности цвета, стремление к строгой конструктивности рисунка, острый интерес к ритмической настроенности композиции были свойственны и его раннему периоду творчества, и поре творческой зрелости.

Все произведения Куприна отличаются большой интеллектуальной силой.

В 1954 году Куприн был избран членом-корреспондентом Академии художеств СССР, а в 1956 году был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР.

Александр Васильевич Куприн умер в Москве 18 марта 1960 года.

Текстура холста, качественные краски и широкоформатная печать позволяют нашим репродукциям Александра Куприна не уступать оригиналу. Холст будет натянут на специальный подрамник, после чего картина может быть оправлена в выбранный Вами багет.

bigartshop.ru

"САМОЛЕТИК" и "УЛИЧКА" - СОЛНЕЧНАЯ АКВАРЕЛЬ

Как КОШКА С СОБАКОЙ - часто говорят так про людей, которые тесно общаются, а никак не могут найти общий язык. Когда нашей дочке Стеше было 8 лет, мы жили летом в своей деревне, много хлопот нам приносила ее дружба с соседским мальчишкой Женькой. Тянулись друг к другу они, а как вместе сойдутся - только "пух и перья летят". Хотя ковычки я напрасно поставила, так часто и было, в ход могло пойти все что под рукой росло - осот, иван-чай... а уж с них пуху, далеко такую дружбу видать!

Как КОШКА С СОБАКОЙ - часто говорят так про людей, которые тесно общаются, а никак не могут найти общий язык. Когда нашей дочке Стеше было 8 лет, мы жили летом в своей деревне, много хлопот нам приносила ее дружба с соседским мальчишкой Женькой. Тянулись друг к другу они, а как вместе сойдутся - только "пух и перья летят". Хотя ковычки я напрасно поставила, так часто и было, в ход могло пойти все что под рукой росло - осот, иван-чай... а уж с них пуху, далеко такую дружбу видать!

Стешка наша часто записывала события дня в блокнотике, так что сохранились самые живые впечатления:

Стешины рассказки:

САМОЛЁТИК

Вот нельзя с Женькой долго жить - приехал он на один денёк, и не успели мы ни поссориться, ни подраться, а потом… Я предложила Женьке сделать самолётик из палочек и травинок, взялись за верёвочку, он по ветру пролетел и упал. «Верёвочка слабо  затянута была», - сказала я Женьке. Женька предлагает: «Давай сделаем бумажные, и мы пошли делать». Я стала показывать Женьке как делать самолётик, а он заговорил: «Я знаю, я знаю». Папа нам говорит: «Кончайте хвастаться, сделайте по самолётику и покажите мне». Сделали, показали - папа глянул и сказал: «М-да-а, давайте покажу, как я делаю». Папка показал нам, как делать самолётик и попросил сделать заново. Мы сделали ещё по самолётику и побежали запускать их с туры. Нечаянно помяли друг другу самолётики, и Женька в слезах побежал домой, а я за ним - успокоить его. По дороге он кричал мне:

-Отстань от меня, ты всегда если что говоришь: «Женя, извини», и пока мне не сделаешь новый самолётик с рисунками такими же, ты мне не подружка.

затянута была», - сказала я Женьке. Женька предлагает: «Давай сделаем бумажные, и мы пошли делать». Я стала показывать Женьке как делать самолётик, а он заговорил: «Я знаю, я знаю». Папа нам говорит: «Кончайте хвастаться, сделайте по самолётику и покажите мне». Сделали, показали - папа глянул и сказал: «М-да-а, давайте покажу, как я делаю». Папка показал нам, как делать самолётик и попросил сделать заново. Мы сделали ещё по самолётику и побежали запускать их с туры. Нечаянно помяли друг другу самолётики, и Женька в слезах побежал домой, а я за ним - успокоить его. По дороге он кричал мне:

-Отстань от меня, ты всегда если что говоришь: «Женя, извини», и пока мне не сделаешь новый самолётик с рисунками такими же, ты мне не подружка.

Наша ссора происходила на площади, и мне было не очень приятно. Я поглядывала в окна людям, как бы они на нас не смотрели. Тут опять началась беготня.

Наша ссора происходила на площади, и мне было не очень приятно. Я поглядывала в окна людям, как бы они на нас не смотрели. Тут опять началась беготня.

Пришли к Женьке домой. Дом был весь задымленный, и я искала, где печка, а Женька сел на диван успокаиваться. Тут я увидела, как бабушка Нина доставала из печки пирожки. Она дала нам по пирожку, и я сказала бабушке Нине не слышно: «Я очень хочу, чтобы Женька проводил меня».

Бабушка Нина попросила Женю пойти со мной, а он отвечает: «А мне лень…». Тут она достала черный ремень, я вышла на крылечко, из комнаты раздался топот и шум, я заглянула в дверь - из комнаты вышел Женя, одевавший курточку.

Пока Женька меня провожал, он сказал мне: «Во дурдыла!». Я спросила у Женьки: «От кого ты таких слов набрался?». А сама думаю: «Небось, от папы». Женька отвечает: «Тык от кого же, от твоего папы».

Я пришла домой и сказала папе: «Лучше б ты нам не показывал, как делать самолетик».

Стешка (8 лет)

УЛИЧКА

Вечером мы с Женькой помирились из-за самолетиков, и он пошел ко мне. По дороге мы сначала боролись, а потом все перешло в драку полынью и дягилем, уже ближе к дому мы друг другу заехали больно и обидно и начали драться руками и ногами. Тут прибежал папа, разъединил нас, а потом сказал нам «Еще подеретесь – разведу по домам!»

Мы сели играть в карты и опять подрались. Папа пришел и разогнал нас по домам.

Тогда мы пошли с папой на Свинскую горку за душицей. Почему горка называется Свинкой? Там днем кабаны отсиживаются в оврагах под очень крутой горкой, а ночью они выходят наверх кушать.

Почему горка называется Свинкой? Там днем кабаны отсиживаются в оврагах под очень крутой горкой, а ночью они выходят наверх кушать.

Мы пошли правее, становилось страшнее и мрачнее, деревья скрипели. Душицы мы уже набрали и решили уходить – было слишком страшно…

Когда вернулись домой, я спустилась в наш овраг и нашла там уличек, крикнула папе. Папа подошел ко мне и показал улю, которой он косой повредил панцирь. Там была дырка, и мы решили взять и вылечить ее…

Папа рассказал, что улитки могут восстанавливать свои повреждения, и слизь их быстро заживляет ранки. Я потом пробовала лечить ссадину на носу, сажала себе на нос улитку, в конце концов, все прошло, даже следа не осталось. Но за этой уличкой папа наблюдал уже неделю - она не выздоравливала, и к ней стали подбираться через дырку муравьи. И папа сказал: «Пора вмешаться!»

Сначала мы подготовили операционный стол: сделали  подстилку из лопуха, нашли скальпель, пассатижи, ножницы, ватные тампоны и тюбик моментального клея как шприц. Принесли баночки с водой. Папа сказал: «Нам не хватает только повязок на лицо и синего света сверху». Папка делал операцию, я помогала – подавала инструменты и тампоны, промокала папе пот на лбу и подтирала носы, ему и себе, потому что дул холодный ветер.

подстилку из лопуха, нашли скальпель, пассатижи, ножницы, ватные тампоны и тюбик моментального клея как шприц. Принесли баночки с водой. Папа сказал: «Нам не хватает только повязок на лицо и синего света сверху». Папка делал операцию, я помогала – подавала инструменты и тампоны, промокала папе пот на лбу и подтирала носы, ему и себе, потому что дул холодный ветер.

У нас были пустые панцири от улиток, из них мы вырезали несколько кусочков. Но улиточка извернулась в своем домике так, что из дырки уже торчали ее рожки. И нам пришлось заправлять ее обратно внутрь панциря. Потом подсушили ватным тампоном края, нанесли клей и сделали первую заплатку.

У нас были пустые панцири от улиток, из них мы вырезали несколько кусочков. Но улиточка извернулась в своем домике так, что из дырки уже торчали ее рожки. И нам пришлось заправлять ее обратно внутрь панциря. Потом подсушили ватным тампоном края, нанесли клей и сделали первую заплатку.

Мы так устали, продрогли на ветру. Пошли на перерыв. Дома папа тяпнул рюмочку, я теплого компотика с бараночкой. Папа строго мне говорит: «Сестра, не забудьте следить за состоянием пациента».

Я уличке сделала из бумаги кроватку. Прихожу, кроватка валяется на земле, а улички не видно. Бегу к папе: «Ули нет!». Папа выскакивает, а уличка на земле. «Ах ты, лапочка», - сказал папка и промочил ее в воде, начал опять подклеивать, а она опять упала на землю, выскользнула. Мы ее опять смочили водой.

Мы оперировали целый час. Отливали уличку водой, делали искусственное дыхание, уговаривали потерпеть…

Наконец все было готово. Я положила улитку на свежий  лопушок. Посмотрела на нее – папа приклеил кусочек линия в линию, даже рисунок совпал. «Можно переводить в стационар, понаблюдаем пару деньков», - важно сказал папа. И мы ее положили под верстаком, там всегда темно и сыро – самое уютное местечко для больной.

лопушок. Посмотрела на нее – папа приклеил кусочек линия в линию, даже рисунок совпал. «Можно переводить в стационар, понаблюдаем пару деньков», - важно сказал папа. И мы ее положили под верстаком, там всегда темно и сыро – самое уютное местечко для больной.

Прошло несколько дней, и мы ее выпустили к другим уличкам. Весь день лил дождь. Вечером мы спустились в овраг, а там ползла наша уля. Хотя когда мы ее лечили, она два раза была при смерти – один раз, когда падала, а другой, когда мы ее намазали клеем. Она пустила слюнки, ей это не нравилось, и мы боялись, как бы она не умерла.

А сейчас она живая ползет по мху.

31 июля 2006 год

olya-akvarel.ru

Уличка. Том 4. Книга 1. Воспоминания о современниках

Не уличка, а ущелье. На отстояние руки от тела стена: бок горы. Не дома, а горы, старые, старые горы. (Молодых гор нет, пока молода — не гора, гора — так стара.) Горы и норы. В горе и норе живет.

Не уличка, а ущелье, а еще лучше — теснина. Настолько не улица, что каждый раз, забыв и ожидая улицы — ведь и имя есть, и номер есть! — проскакиваю и спохватываюсь уже у самой Сены. И — назад — искать. Но уличка уклоняется — уклончивость ущелий! спросите горцев — мечусь, тычусь — она? нет, дом, внезапно раздавшийся двором — с целую площадь, нет, подворотня, из которой дует вехами, нет, просто — улица, с витринами, с моторами. Ее нет. Сгинула. Гора сомкнулась, поглощая Гончарову и ее сокровища. Не попасть мне нынче к Гончаровой, а самой пропасть. Правая, левая? С.-Жерменская площадь. Сена? Где — что? И относительно какого что это где?

И вдруг — чудо! — быть не может! может, раз есть! неужели — она? как же не она — оно — теснина — ущелье! Тут же, между двумя домами, как ни в чем не бывало, будто — всегда была.

Вхожу. Вся уличка взята в железо. Справа решетка, слева решетка. Если бы пальцем или палкой — звук не прекращался бы. Клавиатура охраны, скала страха. Что так хранили, от чего так таились те, за? Есть, очевидно, вещи важнее, чем жизнь, и страшнее, чем смерть. (Чужая тайна и честь любимой).

Уже не ущелье, а тюремный коридор или же зимнее помещение зоологического сада, — только без глаз, тех и тех. Никого за решетками, ничего за решетками, то за решетками Но — в зверинце и тюрьме исключенное, зверинец и тюрьму исключающее — воздух! Из ущелья дует. Кажется, что на конце его живет ветер, бог с надутыми щеками. Ветер — живет, может ли ветер жить, жить — это где-нибудь, а ветер везде, а везде — это быть. Но есть места с вечным ветром, с каким-то водоворотом воздуха, один дом в Москве, например, где бывал Блок и где я бывала по его следам — уже остывшим. Следы остыли, ветер остался Этот ветер, может быть, в один из своих приходов — одним из своих прохождений — поднял он и навеки приковал к месту. Место где вещь — всегда, и есть местопребывание — какое чудесное кстати слово, сразу дающее и бытность и длительность, положение в пространстве и протяжение во времени, какое пространное какое протяжное слово. Так Россия, например, местопребывание тоски, о которой так же дико, как о ветре, сказать: живет. А — живет! И ветер живет. На конце той улички, чтобы лучше дуть в лицо — там, у ее начала.

Всякий ветер морской, и всякий город, хотя бы самый континентальный, в часы ветра — приморский. «Пахнет морем» нет, но: дует морем, запах мы прикладываем. И пустынный — морской, и степной — морской. Ибо за каждой степью и за каждой пустыней — море, за-пустыня, за-степь. — Ибо море здесь как единица меры (безмерности).

Каждая уличка, где дует, портовая. Ветер море носит с собой, превносит. Ветер без моря больше море, чем море без ветра Ветер в моей уличке особый, в две струи. (Зрительно: из арапских губ толстощекого бога расходится в два жгута.) Морской, как всякий, и старый, как только он. Есть молодые ветра, есть — молодеющие с каждым мигом — всего, что по пути! (Младенческие ветра, московские!) Ветер не только вносит, он и вбирает, то есть теряет — изначальную пустоту. С ветром ведь так: вею первым, но пахну последним. Ветер — символ бесформенности — на мои взгляд сама форма движения. Содержание — путь. Этот стар — летел ко мне четыреста лет, поднятый плащом того из итальянцев засилья, в честь которого уличка, а может быть только его слуги. (На расстоянии — скрадывается.) Стар, а по выходе из моего ущелья будет еще старее, очень уже стары дома.

Перед одним из таких — стою. Я его тоже никогда не узнаю хотя незабвенен. А незабвенны на этой уличке — все. Если современные неотличимы из-за общности, старые — из-за особости Какая примета моего? Особый. Всe — особые. Общность особости, особь особости. Так, просмотрев подряд сто диковинных растений, так же не отличишь, соединишь их в памяти в одно, как сто растений однородных, наделяя это одно особенностями всех. Так, и с домом. И даже номер не помогает — даже 13! — ибо на всю уличку один фонарь, не против моего. Дом не-против фонаря, единственная примета.

В первый мой приход перед одним из домов стоял мотор, и я с самовнушением безысходности поверила, что раз стоит, то именно перед моим, приказала дому быть моим. (Так и оказалось.) Но сегодня мотора нет. Что сегодня — есть?

Близорукость? Беспамятность? Пусть, но главное: представление об уличке, как об ущелье, то есть чем-то сплошном, цельном. Раз не улица, а ущелье, то не дома, а гора, гора справа, гора слева, поди-ка найди дом! Недробимость.

Но — найти нужно. Проще бы: «Сезам, раскройся!» Чтобы вся гора — сразу, а во всей горе — вся сплошь — Гончарова. Но этого, твердо знаю, на сегодня не будет. С такими чудес не бывает, бывает с теми, кому не нужно, именно нужно, одним только и нужно. Раз я верю, что гора может раздаться, зачем же ей мне раздаваться? Со всяким, как я, гора «свои люди», для которых — неблагодарность любимых: — стараться не стоит. Одним дана вера, другим — чудеса.

И — чудо! Тот самый. Настолько тот самый, как если бы сам сказал: вот я. Особый среди особых, несравненный среди несравненных, все превосходные степени исключительности.

Вхожу. Справа светлое окно привратницы — именно привратницы: при вратах, да еще каких! — которой я никогда не видела и которую увидеть боюсь: в таком доме привратнице должно быть, по крайней мере, двести лет, и ей моего приветствия, как мне ее напутствия, не понять. Спешно миную, и в полном разгоне… Куда? Все нежилое. Что самое жилое из нежилого? Есть дома, где живут. Есть дома, которые живут. Сами. Вне людей. Стенами, ступенями, тупиками, выступами, закоулками, стуками, шагами, тенями, — всем, кроме человека. Дома, где «водится» (все, кроме человека). Дома «обитаемые» и, тем, необитаемые. Дома, столь жившие, или — так сильно жившие, что просто живут дальше. Как книга, уже не нуждающаяся ни в авторе, ни в читателях. Источник жизни, хранилище жизни, но уже не игралище ее. Дом, вышедший из игры.

Своды. Норы. Либо упрешься в стену, либо уйдешь навек. Дом не выстроенный, а прорытый. Не руки рыли. Стою, как на перекрестке. Вправо пойдешь — коня потеряешь. Влево пойдешь… Влево.

Дворы старых домов. Не люди мостили, великаны играли. Я камень, ты камень, я больше, ты еще больше, я глыбу, ты — гору. Нога ничего не узнает, непрестанно обманывается. Я глыбу, ты — гору. Я — утес, ты — ничего. Ничего называется яма. Яма то место, с которого, не доиграв, ушли. А мне по нему идти. Много таких мест. Так, с горы да в яму, из ямы да на гору… — проход! Световая щель. Увы, до последней секунды скрывавший свой свет. Вся дикость газа в ущелье. Сверху течет — вечно. Вверяюсь стенам, знающим, куда идут и ведут. Я — не знаю. Знаю только: под рукой — бока, а под ногой — река. Бывшая. Поворотами реки, как поворотами плеча…

Лестница. Ступени — ибо надо же как-нибудь назвать! — деревянные. При первом заносе ноги, нога же, она же, узнает никогда не испытанные ступени пирамид. Если двор — великаны мостили, то лестницу они уже громоздили. Игра в кубики, здесь — кубы. Я выше, ты еще выше, я утес, ты — ничего. Следы той же игры, веселой для них, страшной для нас. (Так и большевики веселились, а мы боялись, так и большие веселятся, а дети…) Дерево ступеней сковано — окантовано железом. Если вглядеться — а чего не увидишь, ибо чего нет в старом дереве — ряд картин, взятых в железо. Гончарова к себе идет по старым мастерам, старейшему из них — времени.

Площадка за площадкой, на каждой провал — окно. Стекол нет и не было. Для выскока. Памятуя слова: «выше нельзя, потому что выше нет», этажей не считаю. Этажи? Эпохи. По такой лестнице самый быстроногий идет сто лет.

Картина, на которую много глядено, лестница, по которой много хожено, — глядение и хождение по следам всех тех до меня, мой след (взгляд) — последний, я крайняя точка этой поверхности, ее последний слой. Ступени от ходьбы явно протираются, неявно утолщаются. Что нога взяла, то след дал, нога унесла — след превнес. Наслоение шагов, как на стене — теней. Оттого так долго живут старые дома, питаемые всей жизнью, превносимой. Такой дом может простоять вечно, не живым укором, а живой угрозой подрастающим, перерастающим, не перестаивающим. За бывшим не угнаться. Снеси сегодня, я тебя уже не перестоял, всем уже стоянным, выстоянным.

Оттого так долго идут по такой лестнице гости, а хозяева — так долго ждут.

Верх. Тот самый, дальше которого нельзя, ибо дальше нет. Переводя на время — конец четырехсот лет, которые стоит этот дом, то есть нынешнее число — 9-ое ноября 1928 г. — крайний час и миг этого дня. На данную секунду — конец истории.

В этом доме несколько сот лет тому назад жил величайший поэт Франции.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

biography.wikireading.ru

| М. В. АЛПАТОВ О КОМПОЗИЦИИ КАРТИНЫ «УЛИЧКА» ВЕРМЕЕРА ДЕЛЬФТСКОГО Ниже воспроизводятся полный текст работы выдающегося русского искусствоведа М. В. Алпатова « «Уличка» Вермеера», посвященной подробному анализу композиции картины Вермеера Дельфтского «Уличка». Текст печатается по изданию: М.В.Алпатов «Этюды по истории Западно-Европейского искусства». Изд. Академии Художеств СССР, 1963, стр. 217-222. «Домик мастерового в Дельфте, видимый со стороны фасада; крыша, срезанная обрамлением; едва приметный просвет над двором; на первом плане — плиты тротуара; за дверью — сидящая женщина. Ничего, кроме стены и нескольких ничем не украшенных пролетов. Но зато какие краски!» Такими словами «Уличка» Вермеера была впервые описана французским критиком Бюрже-Торе, первым исследователем и почитателем Вермеера. Теми же словами картина Вермеера описывается и по сей день, вызывая общее удивление тем, что, несмотря на обычность представленных предметов, она так восхитительна.  Чем же его картина отличается от картин других голландских художников, которые с не меньшим рвением, чем он, изображали тесные улички, темные дворы и облупленные кирпичные стены, а между тем заслужили название «малых голландцев», тогда как эпитет «великий» прилагается лишь к Хальсу, Рембрандту и Вермееру? Или, быть может, по поводу гениальности Вермеера следует ограничиться выражением бессловесного восторга, сама же она не поддается аналитическому изучению и не может быть обнаружена в его создании? Вермеер жил и работал бок о бок с одним голландским живописцем, который во многих отношениях был его настоящим двойником. Питер де Хоох был всего на три года старше Вермеера. На двадцать втором году своей жизни он перебрался в Дельфт, где почти одновременно с Вермеером был зачислен в гильдию св. Луки. Оба мастера испытали на себе воздействие вкусов чопорного дельфтского бюргерства, с его аристократическими замашками, потугами на утонченность и патрицианское достоинство. Оба они в творчестве так соприкасались, что знатоки и до сих пор не всегда могут решить, кому из них принадлежало первенство в постановке ряда художественных задач. До нас сохранилось несколько произведений Вермеера и Питера де Хооха, сходных по замыслу. «Женщина, взвешивающая золото» де Хооха (Берлинский музей) находит себе ближайшую параллель в картине Вермеера на ту же тему (Англия, частное собрание). Можно подумать, что оба мастера состязались друг с другом. Впрочем, это состязание носило иной характер, чем соревнование между Гиберти и Брунеллеско с их двумя рельефами «Жертвоприношения Авраама». Флорентийский конкурс 1401 года столкнул двух равновеликих, но различных по направлению мастеров. Вермеер, в сущности, принадлежал к тому же направлению, что и Хоох. Возможно, некоторых ценителей Питера де Хооха удивляло, что другие любители его предпочитали добротной живописи картины Вермеера, которые из-за их малочисленности было трудно достать. Между тем, произведения этих двух мастеров отделяет грань, которая отличает дарование от гения, умелое усердие от подлинного вдохновения. В своих холстах Питер де Хоох запечатлел интимную жизнь дельфтского бюргерства, его привязанность к домашнему уюту и ровному жизненному распорядку. Питер де Хоох не ограничивался ролью бесхитростного бытописателя и не стремился занятной выдумкой развлечь толпу, как это делал Ян Стен. В отличие от многих других жанристов он почти не изображал происшествий и анекдотов. Как подлинный художник, он стремился на языке самой живописи выразить дух голландского бюргерства. В светлых и приветливых интерьерах Хооха на каменных плитах пола и мебель и люди расставлены, как фигуры на шахматной доске. Кажется, нельзя сделать ни одной перестановки, чтобы не нарушить этого порядка. «Хозяйка и служанка» (ок. 1606) Питера де Хооха в Эрмитаже изображает такой же обыденный, жанровый мотив, как и «Уличка» (Амстердам) Вермеера. Действие происходит на балкончике перед кирпичным домом. Сидя в уютном кресле, немолодая женщина занята вышиванием. Ее служанка появляется из входной двери и спрашивает ее распоряжений. Картина выполнена с большим мастерством; художник выписал каждую плиту пола, каждый кирпичик стены, каждый прутик корзинки; даже деревья и фасад далекого дома переданы с той тщательностью, которую знало только голландское «миниатюрное письмо» (Klein-malerei). Однако любовь к мелочам подчиняется у Хооха строгому порядку. Картина делится на две равные части горизонтальной линией балюстрады; верхняя половина, в свою очередь, делится на три равные части: забор, деревья, небо; нижняя часть — на две равные части. Это придает большую ясность картине Питера де Хооха и соответствует воспетому им бюргерскому духу расчетливости и порядка. Локальный цвет предметов отделяет их друг от друга и помогает глазу уловить построение всей картины в целом. Но выполнение ее сухо и педантично.  Переведем теперь наш взгляд на «Уличку» Вермеера, и прежде даже чем мы отдадим себе в этом отчет и разберем наше впечатление, нас поразит разительное отличие. Тот же дух голландского бюргерства, дух добропорядочности и чистоты, та же тщательность в передаче деталей, то же «распределение вертикалей и наклонных, пролетов и плоскостей, раскрывающихся перед нашими глазами с наглядностью математического доказательства» (Клодель). И все же какая огромная разница! У Хооха — старательность рассказчика, опасающегося упустить малейшую подробность. У Вермеера — настоящий взлет поэтического вдохновения. Питер де Хоох пересчитывает кирпичи, отмеривает отрезки, Вермеер создает симфонию по законам контрапункта. У Питера де Хооха композиция кажется застылой и глухой, у Вермеера она полна музыкальной гармонии. Было установлено, что в своей «Уличке» Вермеер увековечил собственный дельфтский домик. Он передал его черты как портретист, не позволяющий себе существенных отступлений от натуры, чтобы не утратить портретного сходства. Мы видим беленый до притолоки двери кирпичный фасад, калитки, крыши, в глубине двор и неторопливую, но деятельную жизнь обитателей дома. Женщины погружены в свой тихий и скромный труд: одна из них за открытой дверью дома вяжет, две другие моют настил перед входом, четвертая наливает воду в глубине двора. Ни одного постороннего, ни одного прохожего, вроде тех галантных зевак, какими Беркхейде украшал свои городские пейзажи. Сам художник смотрит на уличку не из той далекой перспективы, которую уже знал городской пейзаж Амстердама и Гарлема. Не трудно догадаться, что он уселся где-то поблизости, на другой стороне узенькой улички, погруженный в свой труд среди близких ему по духу людей. Но как ни спокойна и безмятежна эта уютная теснота задремавшего дельфтского переулка, в душе художника живет еще стремление к чему-то иному, отзывчивость к миру за пределами улички. Для обитателей города небо служит главным средством общения с природой. На дворе стоит серый летний день, когда погода ежеминутно меняется, каждую минуту готов заморосить дождь, каждое следующее мгновение может выглянуть солнце. В такие дни можно сказать, что небо хмурится и светлеет, как живое лицо. Глядя на него, легко забыть о серых буднях. В «Уличке» сквозит тот строй переживаний, который в художнике родило сочетание кусочка неба, крыш и стен. Стремление к объединению разнородных мотивов определяет весь замысел картины. С одной стороны, ровный жизненный распорядок, с другой — капризные случайности погоды; неподвижность архитектурных форм и движение проносящихся облаков; разумная целесообразность человеческой жизни и та невыразимая словами жизнь природы, которая в поэтической натуре рождает лирическое волнение. Впрочем, Вермеер всегда оставался верен заветам голландских живописцев. Он не ставил своей задачей создание на основе жизненных наблюдений мира возвышенного и прекрасного. В этом он не похож на великих итальянцев, которые, покидая каждодневность, пытались подняться к возвышенным общечеловеческим образам. Вермеер умел выразить искание лучшего, оставаясь в пределах обыденного. Живописец обычно осуществлял эту задачу через отбор предметов изображения и выбор точки зрения. На этом пути и фотография стала в наши дни настоящим искусством. На этом пути Вермеер преодолевает описательность «малых голландцев». Приступая к своей картине, Вермеер должен был выбирать из нескольких решений. Если бы он хотел увековечить свой дом, и только его, ему пришлось бы расположить его фасад в самом центре картины так, чтобы обрамление не срезало ни одной его части. Если бы он хотел показать дельфтскую уличку, и только ее, он, конечно, нарисовал бы свой дом в перспективном сокращении, чтобы его линии уводили взгляд в глубь картины.

Но Вермеер поставил себе более сложную задачу и потому выбрал другое решение. Он хотел создать такой художественный образ, который выразил бы всю противоречивость его переживаний и его привязанность к родному бюргерскому миру, и желание выйти за его пределы, и трезвость по отношению к окружающему и жажду изысканного, гармонического совершенства.  Когда художник пишет с натуры, он нередко складывает пальцы, чтобы они составили приблизительный формат задуманного этюда, и двигает это воображаемое обрамление перед глазами, выискивая тот кусок природы, который лучше всего может быть запечатлен на холсте. Если Вермеер мысленно производил такой отбор, то он удовлетворился лишь тогда, когда оказавшийся в поле его зрения случайный «кусок» дельфтского переулка облекся в ясную геометрическую форму. Ради этого Вермеер отказался от ракурса и позаботился о том, чтобы контуры дома в его картине соответствовали обрамлению. В этом отношении Вермеер не отступает от Питера де Хооха. Но Питер де Хоох предпочитает членение картины на равные части. Вермеер с исключительным чутьем выискивает соотношения, близкие к золотому сечению и к его так называемой функции. Формат картины образует сумму двух положенных друг на друга прямоугольников золотого сечения. Картина делится краем стены по вертикали на две неравные части, которые относятся друг к другу, как функции золотого сечения. В окнах и дверях Вермеер также подчеркивает прямоугольники золотого сечения или их производные. Разница в сравнении с Питером де Хоохом очень невелика, но именно эта незначительная разница и придает такое исключительное благозвучие композиции Вермеера. Сочетание геометрической ясности форм и иррациональности их соотношений радует глаз впечатлением как бы скрытого во всем движения. При таких условиях и сама рама не стесняет живописной композиции, тем более, что она приведена в гармоническое согласие с теми линиями, которые художник находит в самих предметах. Поскольку оконные переплеты, двери и калитки (может быть, несколько «инструментированные» художником) так же связаны с золотым сечением, как и формат всей картины, они оказываются сродни основному пролету, через который смотрит художник, то есть обрамлению. Говоря другими словами, в «Уличке» Вермеера самая форма художественного восприятия (картина) оказывается соразмерной форме представленных предметов (пролетам и окнам), и это одна из причин, почему нас так привлекает картина; скромный вид дельфтской улички радует сходным ощущением разумности мира, как Рафаэль своим прославленным собранием древних мудрецов в «Афинской школе». В замысле Вермеера большую роль играет его стремление выбирать такую точку зрения, откуда трехмерные предметы сливаются с плоскостным членением картины. Как и в большинстве других картин Вермеера, в «Уличке» есть известная пространственная глубина, особенно в ее левой части. Мы заглядываем во внутренний двор вермееровского дома, где виднеется женщина в ярко-красной кофте и синей юбке, этими красками она невольно привлекает к себе наше внимание, тем более, что к ней ведет край мостовой. Наверху ряд высоченных кровель и труб также уводят взгляд в глубину осененного облаками простора, все это усиливает движение в глубь картины. Но стремительность знаменитой гоб-бемовской аллеи была чужда уравновешенной натуре Вермеера. Он умеряет это движение, «снимая» песпективную глубину тонким композиционным приемом. Ради этого он выискивает такую точку зрения, откуда кажется, что крыши домов, расположенные в разных планах, образуют одну диагональ, а край самого дальнего дома сливается с очертаниями кирпичного фасада, с зубцами на первом плане. Другими словами, он следит за тем, чтобы элементы пространственной глубины подчинялись плоскостным магистралям картины. В условиях преобладания плоскостных диагоналей даже уходящий в глубь картины край мостовой приобретает плоскостное значение и этим включается в основное построение картины.В одном из рисунков Вермеера в Альбертине мастера занимала подобная композиционная задача. В нем представлен уголок Дельфта: каналы, шлюзы, ветряная мельница и вдали кружевная колокольня города, но вся эта перспектива облечена в ясные графические очертания. Лист бумаги построен по золотому сечению и расчленен на две неравные части высоким шпилем. Окаймленная густой травой дорога стремительно уходит вглубь, но ее диагональ сливается с очертаниями забора совершенно так же, как очертание кровли в «Уличке» Дельфта сливается с диагональю фасада. Таким образом, перспективные линии рисунка претворяются в плоскостные членения прямоугольника листа. В «Уличке» Вермеера большую роль сыграл и другой прием. Мы видим на пороге дома через открытую дверь женщину за шитьем; использование двери в качестве обрамления фигур встречается и у Хооха. Но Вермеер располагает также и фигуру женщины, наливающей воду в глубине двора, с таким расчетом, чтобы она видна была сквозь обрамление калитки и эта калитка нигде не закрывала ее. Вермеер понимал, что если два мотива и сами по себе похожи, то при их симметрическом расположении в картине они становятся еще более сходными. И, действительно, обе женщины кажутся вписанными в прямоугольники, образуют как бы два плоских изображения, два подобия самой картины. Этому плоскостному восприятию немало содействует и то, что рядом с открытым пролетом виднеется калитка, забранная досками, и они также соответствуют друг другу. При таком условии живые люди уподобляются неодушевленным предметам, их бытие кажется чем-то вневременным, все случайное оказывается приобщенным к строгой закономерности. Таким образом, и на этот раз чисто композиционная задача соответствует поэтическому строю картины. Чтобы оценить эту особенность Вермеера, нужно сравнить его «Уличку» с берлинской картиной на сходную тему Терборха, в которой представлено несколько бытовых фигур во дворе, на фоне старой каменной стены. Мотив похожий, но взгляд художника иной. Терборху не под силу передать то гармоническое соответствие, между фигурами и архитектурой, которое самый невзрачный мотив способно превратить в драгоценность, и потому у него все выглядит обыденно, низменно, тяжело и даже неуклюже.  «Какие краски!» — восклицал Бюрже-Торе по поводу «Улички» Вермеера. Он видел в них главное достижение художника, главный источник его очарования. У Питера де Хооха преобладают согласованные друг с другом, но четко отграниченные тона, и потому колорит его картин не так уж трудно описать: небо голубое, деревья зеленые, кирпич розовый, плиты мостовой песочного цвета, юбки женщин красные, фартучки синие и т. д. и т. д. В колорите «Улички» Вермеера заключено такое же взаимодействие красок, что и в соотношениях его композиций. Кирпич стены красный, поблекший, но кое-где вспыхивает черепица, и ставня нижнего окна и кофточка женщины во дворе более насыщенно красные. Небо голубое, тени плюща звучно голубые и юбка женщины синяя, наконец, бледно-голубые тени на мостовой и сколько еще других промежуточных полутонов и валеров, которым трудно найти словесное наименование. Все это радует глаз как вибрация света, как выражение богатства жизни, все это вносит в живопись множество внутренних соответствий. Питер де Хоох по линейке разграфляет свои кирпичные стены и каменные мостовые. Вермеер кисточкой трепетно накладывает светлую краску на красный грунт, чтобы передать границы между кирпичами. Его кирпичная стена дышит, «как живая». Между узором кирпичной кладки и узором плюща протягиваются нити внутреннего родства. Во взгляде на мир Вермеера, как бы со стороны, косвенно сказалось воздействие нравов и обычаев голландского бюргерства того времени. Известно, что самые нарядно обставленные комнаты в голландских домах были нежилыми, они существовали только, чтобы на них смотрели, как смотрят на картины. В своей картине Вермеер изображает людей, но в его картины нельзя войти человеку. В способности к благоговейному созерцанию у Вермеера, возможно, сказались и традиции ранненидерландской живописи XV века. Когда Вермеер писал свою «Уличку», он мог вспомнить о Яне ван Эйке, об его архитектурных мотивах. Та же точность натуре в передаче невзрачной кирпичной стены и тот же редкостный дар одухотворенного преображения! В большинстве своих немногочисленных картин Вермеер изображал интерьеры. За всю свою жизнь он написал всего два пейзажа. Но если исходить при оценке Вермеера не из его сюжета, но из его внутренней сущности, нужно будет признать, что «Уличка Дельфта» ничуть не выпадает из его творчества. Дрезденская «Женщина, читающая письмо» стоит в комнате, но поток света, льющийся через окно, приобщает ее к простору мира, как просветы на облачном небе «Улички» приобщают ее обитателей к жизни природы. Композиция дрезденской картины задумана как фрагмент, рама отсекает часть фигуры и занавеса, но как и «Уличка», она образует завершенное целое. Мотив чтения письма приобретает величавый характер; фигура девушки кажется похожей на фигуры аттических надгробий. И это отличает ее от кокетливого изящества женщин Терборха. Если считать, что классицизм в живописи XVII века заключался в тяготении к мифологическому и историческому жанру, а также в соблюдении академических норм, то Вермеер Дельфтский не имеет ничего общего с классицизмом. Но если видеть в классицизме XVII века выражение того умонастроения, которое преобладанию субъективного начала в маньеризме и экстатической чувственности барокко стремилось противопоставить ясное восприятие мира, искание согласных, спокойных форм, в таком случае Вермеера можно сближать с классическим направлением в голландском искусстве XVII века, в частности, с архитектором ван Кампеном, который, отступая от классических ордеров, соблюдал принципы классической архитектуры, идущие от Палладио. Величие Вермеера в том, что он выражал более глубокое представление о мире, чем то, которое руководило «малыми голландцами». Вермеер решительнее других пытался выйти за пределы бесхитростной повествовательности. В поздние годы он обнаруживает настойчивый интерес к «высокому стилю» аллегорической живописи барокко, не порывая с голландским жанром. Но на этом пути перед ним возникали большие трудности. В «Аллегории Нового завета» в Роттердаме он попробовал превратить один из своих интерьеров в образ аллегорического значения, но потерпел, очевидно, неудачу. В «Даме у клавесина» он пытался связать аллегорическую фигуру амура в картине с хорошенькой дамой, которой он словно передает любовную записку. Лишь в своей поздней венской картине «Мастерская художника» ему удалось обычный бытовой мотив — художник пишет этюд с модели — претворить в глубокомысленный и поэтичный образ-символ, раскрывающий сущность живописного творчества. Источник: http://photo-element.ru/analysis/ver.html |

photograf.ucoz.com

УЛИЧКА. Мемуарная проза

Не уличка, а ущелье. На отстояние руки от тела стена: бок горы. Не дома, а горы, старые, старые горы. (Молодых гор нет, пока молода — не гора, гора — так стара.) Горы и норы. В горе и норе живет.

Не уличка, а ущелье, а еще лучше — теснина. Настолько не улица, что каждый раз, забыв и ожидая улицы — ведь и имя есть, и номер есть! — проскакиваю и спохватываюсь уже у самой Сены. И — назад — искать. Но уличка уклоняется — уклончивость ущелий! спросите горцев — мечусь, тычусь — она? нет, дом, внезапно раздавшийся двором — с целую площадь, нет, подворотня, из которой дует вехами, нет, просто — улица, с витринами, с моторами. Ее нет. Сгинула. Гора сомкнулась, поглощая Гончарову и ее сокровища. Не попасть мне нынче к Гончаровой, а самой пропасть. Правая, левая? С.-Жерменская площадь. Сена? Где — что? И относительно какого что это где?

И вдруг — чудо! — быть не может! может, раз есть! неужели — она? как же не она — оно — теснина — ущелье! Тут же, между двумя домами, как ни в чем не бывало, будто — всегда была.

Вхожу. Вся уличка взята в железо. Справа решетка, слева решетка. Если бы пальцем или палкой — звук не прекращался бы. Клавиатура охраны, скала страха. Что так хранили, от чего так таились те, за? Есть, очевидно, вещи важнее, чем жизнь, и страшнее, чем смерть. (Чужая тайна и честь любимой).

Уже не ущелье, а тюремный коридор или же зимнее помещение зоологического сада, — только без глаз, тех и тех. Никого за решетками, ничего за решетками, то за решетками Но — в зверинце и тюрьме исключенное, зверинец и тюрьму исключающее — воздух! Из ущелья дует. Кажется, что на конце его живет ветер, бог с надутыми щеками. Ветер — живет, может ли ветер жить, жить — это где-нибудь, а ветер везде, а везде — это быть. Но есть места с вечным ветром, с каким-то водоворотом воздуха, один дом в Москве, например, где бывал Блок и где я бывала по его следам — уже остывшим. Следы остыли, ветер остался Этот ветер, может быть, в один из своих приходов — одним из своих прохождений — поднял он и навеки приковал к месту. Место где вещь — всегда, и есть местопребывание — какое чудесное кстати слово, сразу дающее и бытность и длительность, положение в пространстве и протяжение во времени, какое пространное какое протяжное слово. Так Россия, например, местопребывание тоски, о которой так же дико, как о ветре, сказать: живет. А — живет! И ветер живет. На конце той улички, чтобы лучше дуть в лицо — там, у ее начала.

Всякий ветер морской, и всякий город, хотя бы самый континентальный, в часы ветра — приморский. «Пахнет морем» нет, но: дует морем, запах мы прикладываем. И пустынный — морской, и степной — морской. Ибо за каждой степью и за каждой пустыней — море, за-пустыня, за-степь. — Ибо море здесь как единица меры (безмерности).

Каждая уличка, где дует, портовая. Ветер море носит с собой, превносит. Ветер без моря больше море, чем море без ветра Ветер в моей уличке особый, в две струи. (Зрительно: из арапских губ толстощекого бога расходится в два жгута.) Морской, как всякий, и старый, как только он. Есть молодые ветра, есть — молодеющие с каждым мигом — всего, что по пути! (Младенческие ветра, московские!) Ветер не только вносит, он и вбирает, то есть теряет — изначальную пустоту. С ветром ведь так: вею первым, но пахну последним. Ветер — символ бесформенности — на мои взгляд сама форма движения. Содержание — путь. Этот стар — летел ко мне четыреста лет, поднятый плащом того из итальянцев засилья, в честь которого уличка, а может быть только его слуги. (На расстоянии — скрадывается.) Стар, а по выходе из моего ущелья будет еще старее, очень уже стары дома.

Перед одним из таких — стою. Я его тоже никогда не узнаю хотя незабвенен. А незабвенны на этой уличке — все. Если современные неотличимы из-за общности, старые — из-за особости Какая примета моего? Особый. Всe — особые. Общность особости, особь особости. Так, просмотрев подряд сто диковинных растений, так же не отличишь, соединишь их в памяти в одно, как сто растений однородных, наделяя это одно особенностями всех. Так, и с домом. И даже номер не помогает — даже 13! — ибо на всю уличку один фонарь, не против моего. Дом не-против фонаря, единственная примета.

В первый мой приход перед одним из домов стоял мотор, и я с самовнушением безысходности поверила, что раз стоит, то именно перед моим, приказала дому быть моим. (Так и оказалось.) Но сегодня мотора нет. Что сегодня — есть?

Близорукость? Беспамятность? Пусть, но главное: представление об уличке, как об ущелье, то есть чем-то сплошном, цельном. Раз не улица, а ущелье, то не дома, а гора, гора справа, гора слева, поди-ка найди дом! Недробимость.

Но — найти нужно. Проще бы: «Сезам, раскройся!» Чтобы вся гора — сразу, а во всей горе — вся сплошь — Гончарова. Но этого, твердо знаю, на сегодня не будет. С такими чудес не бывает, бывает с теми, кому не нужно, именно нужно, одним только и нужно. Раз я верю, что гора может раздаться, зачем же ей мне раздаваться? Со всяким, как я, гора «свои люди», для которых — неблагодарность любимых: — стараться не стоит. Одним дана вера, другим — чудеса.

И — чудо! Тот самый. Настолько тот самый, как если бы сам сказал: вот я. Особый среди особых, несравненный среди несравненных, все превосходные степени исключительности.

Вхожу. Справа светлое окно привратницы — именно привратницы: при вратах, да еще каких! — которой я никогда не видела и которую увидеть боюсь: в таком доме привратнице должно быть, по крайней мере, двести лет, и ей моего приветствия, как мне ее напутствия, не понять. Спешно миную, и в полном разгоне… Куда? Все нежилое. Что самое жилое из нежилого? Есть дома, где живут. Есть дома, которые живут. Сами. Вне людей. Стенами, ступенями, тупиками, выступами, закоулками, стуками, шагами, тенями, — всем, кроме человека. Дома, где «водится» (все, кроме человека). Дома «обитаемые» и, тем, необитаемые. Дома, столь жившие, или — так сильно жившие, что просто живут дальше. Как книга, уже не нуждающаяся ни в авторе, ни в читателях. Источник жизни, хранилище жизни, но уже не игралище ее. Дом, вышедший из игры.

Своды. Норы. Либо упрешься в стену, либо уйдешь навек. Дом не выстроенный, а прорытый. Не руки рыли. Стою, как на перекрестке. Вправо пойдешь — коня потеряешь. Влево пойдешь… Влево.

Дворы старых домов. Не люди мостили, великаны играли. Я камень, ты камень, я больше, ты еще больше, я глыбу, ты — гору. Нога ничего не узнает, непрестанно обманывается. Я глыбу, ты — гору. Я — утес, ты — ничего. Ничего называется яма. Яма то место, с которого, не доиграв, ушли. А мне по нему идти. Много таких мест. Так, с горы да в яму, из ямы да на гору… — проход! Световая щель. Увы, до последней секунды скрывавший свой свет. Вся дикость газа в ущелье. Сверху течет — вечно. Вверяюсь стенам, знающим, куда идут и ведут. Я — не знаю. Знаю только: под рукой — бока, а под ногой — река. Бывшая. Поворотами реки, как поворотами плеча…

Лестница. Ступени — ибо надо же как-нибудь назвать! — деревянные. При первом заносе ноги, нога же, она же, узнает никогда не испытанные ступени пирамид. Если двор — великаны мостили, то лестницу они уже громоздили. Игра в кубики, здесь — кубы. Я выше, ты еще выше, я утес, ты — ничего. Следы той же игры, веселой для них, страшной для нас. (Так и большевики веселились, а мы боялись, так и большие веселятся, а дети…) Дерево ступеней сковано — окантовано железом. Если вглядеться — а чего не увидишь, ибо чего нет в старом дереве — ряд картин, взятых в железо. Гончарова к себе идет по старым мастерам, старейшему из них — времени.

Площадка за площадкой, на каждой провал — окно. Стекол нет и не было. Для выскока. Памятуя слова: «выше нельзя, потому что выше нет», этажей не считаю. Этажи? Эпохи. По такой лестнице самый быстроногий идет сто лет.

Картина, на которую много глядено, лестница, по которой много хожено, — глядение и хождение по следам всех тех до меня, мой след (взгляд) — последний, я крайняя точка этой поверхности, ее последний слой. Ступени от ходьбы явно протираются, неявно утолщаются. Что нога взяла, то след дал, нога унесла — след превнес. Наслоение шагов, как на стене — теней. Оттого так долго живут старые дома, питаемые всей жизнью, превносимой. Такой дом может простоять вечно, не живым укором, а живой угрозой подрастающим, перерастающим, не перестаивающим. За бывшим не угнаться. Снеси сегодня, я тебя уже не перестоял, всем уже стоянным, выстоянным.

Оттого так долго идут по такой лестнице гости, а хозяева — так долго ждут.

Верх. Тот самый, дальше которого нельзя, ибо дальше нет. Переводя на время — конец четырехсот лет, которые стоит этот дом, то есть нынешнее число — 9-ое ноября 1928 г. — крайний час и миг этого дня. На данную секунду — конец истории.

В этом доме несколько сот лет тому назад жил величайший поэт Франции.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

biography.wikireading.ru

Что значит уличка - Значения слов

Примеры употребления слова уличка в литературе.

Прежде чем одолеть последний крутой подъем улички, Андрей, уморившись, поставил чемодан на плоский камень.

Миновав поселок Святошино и прокрутившись по кривым уличкам деревни Беличи, мы встретили еще одного доброго человека, который участливо расспросил нас, откуда и куда мы ведем коня, узнав же, что мы ведем его в Ирпень, он сокрушенно покачал головой и сказал, что до Ирпеня конь, пожалуй, не дойдет, сдохнет.

Архидьякон и Квазимодо свернули в узкую темную уличку, и туда никто уже не посмел следовать за ними, ибо одна мысль о скрежещущем зубами Квазимодо преграждала туда доступ.

Они перешли темную площадь и подходили к узкой уличке, откуда давеча Лисовский видел огни Парижа.

Люди метались среди узких и кривых уличек, переулочков и тупиков, охваченных пожаром, пытаясь выбраться на простор, на пустыри, разделявшие слободы.

Сент-Джон-роуд, прошли маленькой уличкой, заканчивающейся у театра Сэдлерс-Уэлс, миновали Элут-стрит и Копис-Роу, прошли по маленькому дворику около работного дома, пересекли Хокли-интехоул, оттуда повернули к Сафрен-Хилл, а затем к Грейт-Сафрен-Хилл, и здесь Плут стремительно помчался вперед, приказав Оливеру следовать за ним по пятам.

В самом начале улички чернела закоптелыми стенами кузница, где всегда стояло несколько крестьянских подвод и слышался раскатистый звон молота.

Высохшие от морозца улицы отражали звездное небо, с крышки чернильницы доносился колокольный звон, дрожащие огни свечечек освещали лица, руки, улицы, улички и переулки, и Марье Петровне, утратившей религиозное чувство, казалось, что она участвует в карнавальном шествии.

По прошествии пятнадцати лет доктор без труда узнал истрийского солевара, несмотря на его арестантское платье, так же как и Мария Феррато узнала его в мальтийском костюме на уличке Мандераджо.

Разговаривая так, мы подошли к дому Линкольна Стеффенса, почти не видному с улички за густой зеленью.

Источник: библиотека Максима Мошкова

xn--b1algemdcsb.xn--p1ai